|

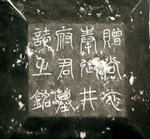

昨年十月、西安で、唐代の日本の遣唐使として中国に渡り、そのまま唐の玄宗皇帝に仕えた日本人留学生、「井真成」の墓誌が発見され、大きな話題となった。この墓誌をどう読むかについて、中日両国の専門家や学者がシンポジウムを開催したり、論文を発表したりしている。 昨年十月、西安で、唐代の日本の遣唐使として中国に渡り、そのまま唐の玄宗皇帝に仕えた日本人留学生、「井真成」の墓誌が発見され、大きな話題となった。この墓誌をどう読むかについて、中日両国の専門家や学者がシンポジウムを開催したり、論文を発表したりしている。

発表された見解や解釈に、大きな啓発を受けたが、その一部の結論について私は、やや異なる意見を持っている。「井真成」とはいったいどんな人物だったのかについても、いささか考えるところがある。

「井真成」は中日友好の歴史的な象徴である。浅学非才を顧みず、敢えて私の考えを述べるのは、さまざまな角度から「井真成」の実像に迫ることによって、「井真成」の研究がさらに深まり、中国と日本の友好がさらに発展することを願うからである。

「井真成」とはどんな人

埋葬された「井真成」という人物は、いったいどんな人なのだろうか。 埋葬された「井真成」という人物は、いったいどんな人なのだろうか。

墓誌の中には、彼についての記述が四カ所ある。

(1)日本という国号の国からやって来た。生まれつき才能があり、命じられて唐に来て活躍したこと。

(2)唐で学問を修め、官吏として皇帝に仕え、他の人より抜きん出ていたこと。

(3)開元二十二年正月、官舎で、三十六歳の若さで亡くなったこと。

(4)皇帝がこれを哀れんで、「尚衣奉御」の位を贈り、その年の二月四日に万年県のサン水という川の東の岡に埋葬されたこと。

このように、墓誌はかなり詳しく「井真成」の生涯を記述している。しかし、依然として、いくつかの大きな謎が残っている。

まず「井真成」の姓は、「井」なのかどうか。そして彼が傑出した人物で、唐での業績があったのなら、どうして史書の中に書かれていないのか。

彼の生前の官職は何だったのか。生前の官職や彼のすぐれた学識と、贈られた「尚衣奉御」という官職とは、何か関係があるのか。さらに彼といっしょに入唐し、中日友好史上、その名も高い阿倍仲麻呂らとは交際がなかったのか……。疑問は尽きない。

私は「井真成」は、この日本人留学生の中国名であり、「井」姓はたぶん唐の皇帝から賜った姓だと思う。

古代中国では、日本人の名前を記述する仕方には、三種類ある。 古代中国では、日本人の名前を記述する仕方には、三種類ある。

①日本語の発音に近い中国の漢字で表記したもの。例えば、『後漢書』に出てくる「卑弥呼」や『魏書』の「卑狗」「卑奴母離」などである。

②日本人が自分の名前として使ってい 漢字の名前を直接使う。例えば、『旧唐書』の「橘逸勢」や「空海」、『新唐書』の「栗田」、『宋史』の「玄昉」など。

③中国に渡り、その地の風習に従って中国の名前を使うか、あるいは朝廷から姓を賜る。例えば藤原清河や阿倍仲麻呂は、入唐後、それぞれ「河清」や「朝衡」という名で中国の史書に記載されている。「朝衡」は、玄宗皇帝から賜った名である。

こうした過去の例から考えて、私は「井真成」は中国での名前であると判断した。

問題は、「井真成」と元の日本での原名と関係があるかどうか、またその名前に何か深い意味が隠されているかどうかだ。

藤原清河は、「河清」と関係があるが、阿倍仲麻呂の「朝衡」は、元の名前と関係がない。「朝衡」には、実際は永遠に唐の朝廷を拝し、朝貢するという意味が含まれていると思われる。「井真成」もひょっとすると「情真誠」(「情」と「井」は中国語の発音が似ている)という意味が隠されているのかも知れない。

人品骨柄の秀でた人物?

現在までのところ、現存する史料の中には、「井真成」という名前は見つかっていない。しかし、死亡した年から逆算すると、生まれた年は六九九年であることは間違いない。 現在までのところ、現存する史料の中には、「井真成」という名前は見つかっていない。しかし、死亡した年から逆算すると、生まれた年は六九九年であることは間違いない。

日本からの遣唐使は、六三〇年から三百年間に十八回にわたり遣わされた。しかし本当の遣唐使は十二回で、三回は途中で中止、二回は唐の使節の帰国を見送りに、もう一回は唐の使節を出迎えに唐に来たものだった。

「井真成」は、年齢から推定すると、日本から七一七年に派遣された第八次遣唐使の時の留学生であったに違いない。第七次の遣唐使が派遣されたとき、彼はまだ三歳だったし、第九次は彼が死去する一年前だった。

一行は総勢五百五十七人で、この中には「井真成」のほか阿倍仲麻呂や吉備真備も含まれていた。阿倍仲麻呂は「井真成」の一歳年上、吉備真備も二歳ほど年上だった。留学生の多くは貴族の家柄で、阿倍仲麻呂の父は正五品に相当する中務大輔、吉備真備の家柄は阿倍より低かったが、右衛仕少尉であった。これから推定すると、「井真成」も名門の出身であったに違いない。

遣唐使の一行に加えられる留学生や学問僧に選ばれるのは非常に難しく、学問、人品がともに秀でていることだけでなく、堂々たる容貌も求められる。「井真成」は家柄も良く、人品骨柄が衆に秀でた人物だったと思われる。

留学生は入唐後、学識と家柄によって国子学、太学、四門学などのコースに分けられる。国子学、太学を学ぶ者は五品以上の家柄の者、四門学は七品以上の家柄の者に限られた。史料によると、阿倍仲麻呂は太学のコースに入った。吉備真備は太学のコースには入れなかったが、幸い、四門学の助教授、趙元黙の門下に入り、直接の指導を受けることができた。「井真成」もこうしたコースで勉強したのではないか。

科挙の試験で「進士」に合格した阿倍仲麻呂は、とんとん拍子に出世し、「井真成」が亡くなる三年前には、「左補闕」という従五品下の官位にのぼった。「井真成」が死後、封じられた「尚衣奉御」は、従五品上の官位で、阿倍仲麻呂より位は高い。しかし生前はほぼ同じ官位だったと推定される。

「井真成」が死後に加封されたのは、遣唐使たちにわざと見せつけるためだったという説があるが、私はそうは思わない。墓誌に「束帯して朝に立つ」とあるように、実力があって官位に就いたのであろう。

歴史的に見ると、「尚衣奉御」という職は、多くは皇帝の親族、あるいは皇帝が深く寵愛し、信頼した人物が勤めてきた。「井真成」が死後、この封を受けたのは、彼が玄宗皇帝の目がねにかない、深く信任されていたことを示している。おそらく彼は生前、尚衣局の中で職を与えられていたのであろう。

帰心矢の如し

結婚は? 子どもは?

欠字をどう埋めるか

「井真成」はいつ死んだ

…… (全文は5月5日発行の『人民中国』5月号をご覧下さい。)

|