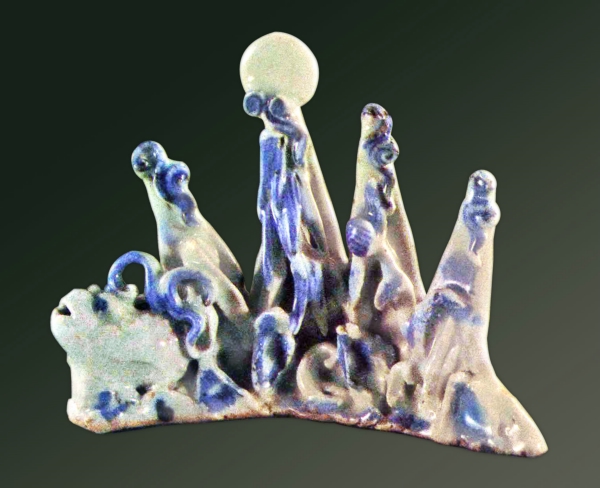

| 元·青花海蟾明月筆山 |

高さ8.9センチ。1987年に浙江省杭州市で出土。浙江省杭州市考古研究所蔵。 |

|

「文房」という名の起源は、南北朝時代にさかのぼる。当時、文房とは、文化を掌管する官員が事務を行う場所のことであった。唐宋以降は、もっぱら文人の書斎を意味するようになっていく。北宋時代、翰林学士(翰林院の官で、詔勅を草することをつかさどった)である蘇易簡が、その書『文房四譜』のなかで「筆、硯、紙、墨は学者や画家の不可欠な用具」と記したことから、文房は「四譜」とも呼ばれるようになった。また、葉夢得は、『避暑録話』のなかで「徽州に文房四宝有りと世に言う」と書いているが、こうしたことから、「文房四譜」あるいは「文房四宝譜」という名称が生まれていった。これらは筆、硯、紙、墨のことである。 右の四つはいずれも、古代中国で発明·創造されたものである。すぐれた民族文化の伝統と、独特の芸術的風格を備えており、中国の悠久の歴史と文化が伝え残してきたものだ。 文房のなかには筆、硯、紙、墨のほかに、筆筒、筆洗、筆置き、筆のさや、墨置き台、紙筒、文鎮、裁ちばさみ、硯箱、硯の水入れ、印鑑、朱肉、綸子(りんず)などいろいろあるが、これらも文房の必需品となっている。 今月ご紹介するのは、元代の「青花海蟾明月筆山」。山峰、海水、明月、蟾蜍(せんじょ·ひきがえるのこと)から構成される文房である。山峰と明月、雲が互いに連なり、下には波がうず巻き、左手には口を開け、いまにも跳ぶかのようなひきがえるがうずくまっている。背なかに小さな孔があり、水入れとして使われるものであるが、筆置きとしても利用できるのは、この造形の奇抜さによるものだ。 蟾蜍とはひきがえるのことで、中国には月にひきがえるが住んでいるという伝説が残っている。そんなことから、月のことを「蟾宮」(せんきゅう)とも呼ぶ。また古くは、蟾宮は科挙に合格したことにも用いられていた。さらに、月には桂の木があると言われていたので、科挙に合格したことを「折桂」とも称していたのである。うず巻く波のなかにいるこの大ひきがえるはほおをふくらませ、前方を仰視している。これは海に住むひきがえるであろう。 (文·河野 写真·王露) |

| 人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。 本社:中国北京西城区百万荘大街24号 TEL: (010) 8837-3057(日本語) 6831-3990(中国語) FAX: (010)6831-3850 |