|

|

|

遡ること1953年、毛沢東は水利部(省)の当時の部長に向かい、「南方は降水量が充分だが、北方は干ばつだ。南方の水を北方に送ってはどうか」と、大胆な構想を描いてみせた。 中国は世界で水資源の乏しい十三の国の一つに数えられる。全国一人あたりの水資源は2200立方メートルで、世界平均レベルの4分の1。そのうえ、水資源の分布に偏りがあり、北方地域の一人あたりの水所有量は全国平均レベルの3分の1、うち北京市、天津市、河北省は全国平均レベルの六分の一弱しかない。北方地域は慢性的に干ばつが続いており、経済や社会の発展は、農業用水および生態環境用水(緑化や土壌への散水、河川、湖などに補給される水)の流用や、地下水の過剰な汲み上げによって、なんとか維持されている。こうしたなかで河川や湖は涸れ、地盤が沈み、海水が陸地を浸食し、水源が汚染され、砂漠化が進んでいる。生態環境は日増しに悪化し、人々の生活や産業が脅かされている。その一方、地表の水の80%は、長江および長江以南に集中しているため、北方が干ばつに苦しんでいても、南方では毎年大量の水がそのまま海に流れ込んでいる。

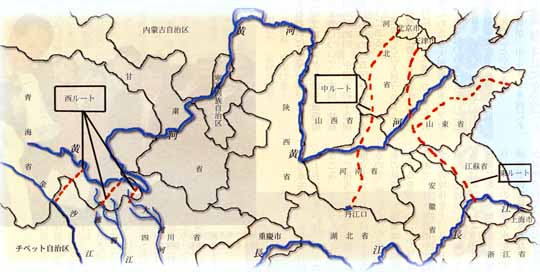

昨年、中国共産党第十五期中央委員会第五回総会で「『南水北調』の前期プロジェクトを、できるだけ早期に着工する」という決定が出され、全国政協人口資源環境委員会は、関係する水利関係部門の初期計画によって、委員や学者40人を集め、二つのグループに分け、人々が関心を寄せるすべての問題に対して実地調査を行った。委員と学者たちは計画中の東ルートと中ルートに関わる五つの省と二つの市に足をのばした。その結果、彼らは「南水北調」プロジェクトは中国の水資源をバランスよく配置し、北方の広域にわたる干ばつを効果的に緩和させ、後世に幸福をもたらす戦略的プロジェクトであるという結論を出した。この「南水北調」プロジェクトを実現するために、中国政府はこの数十年来、必要とされる経験や技術、資金を蓄積し、着工の条件は整いつつある。 送水の三ルート 長江の水をどのように北方に送るかについて、学者たちは数十年にわたる研究の結果、当初の六十本ほどの送水ルートを東、西、中の三ルートにしぼる計画案を出している。さらに彼らは、黄河全体の水量に相当する三百八十億~四百八十億立方メートルの水を北方に送る三ルートを長江、淮河、黄河、海河と結びつけ、東西に四本、南北に三本という水資源の分布を図る構想を描いている。 東ルートは、江蘇省揚州付近の江都市付近から京杭(北京ー杭州)大運河に沿って北上し、全長660キロ。途中、十三カ所の揚水(ポンプ)ステーションを経て、山東省の東平湖に注ぎ込む。 その先は、北ルートと東ルートに分かれる。北ルートは黄河のトンネルを通って北上し、四百九十キロのち、河北省を経て天津に水を供給する。東ルートは済南市、ラヘ博市、ホォ坊市を流れ、七カ所の揚水ステーションを経て、煙台市、威海市を最終目的地とする。つまり東ルートは江蘇省、安徽省、山東省、河北省と天津市に水を供給する。 中ルートは、湖北省と河南省が境を接する漢江にある丹江口ダムから、河南省鄭州付近の黄河を通り抜け、京広鉄道(北京―広州)の西側にそって北京や天津に向かい北上する。 全長1246キロ、湖北省、河南省、河北省、北京市、天津市に水を供給する。 西ルートは長江上流の大渡河や雅朎江、金沙江の源からバインハル山を抜けて黄河の上流に水を補給し、西北地域の水不足を緩和させる。 実地調査を行った政協委員たちは、西ルートは着工条件が整っていないのでさらに検討する必要があるが、条件がすでに整っている東、中ルートについては早期着工を、と呼びかけている。 注目される問題 このような大規模なプロジェクトに対し、人々はその住民移転、生態環境と水質などの諸問題に関心を寄せている。 建設部(省)元副部長の譚慶銹委員は、住民移転の問題について次のように語った。 ――特に中ルートは、丹江口ダムの拡張工事と送水路の建設のために、多くの住民を移転させなければならない。おおまかな統計では、22万人の住民が移転することになっている。移転には多くの問題を伴うが、ダムの水位をあげれば、貯水量を増やすと同時に、洪水防止能力を向上させることができる。しかも関係地域の農工業は、より発展する可能性がある。地元の経済も繁栄し、就職難も解決できる。そのため現地の政府も、地元の人々もこの貴重なチャンスをおおいに歓迎している。 このプロジェクトの生態環境への影響について、中国三峡総公司高級顧問、中国水利学会副理事長も務める袁国林委員は次のように語る。 ――世界のどの大型プロジェクトも環境に影響をもたらすものだが、特に「南水北調」のような広範囲にわたる大規模な水利プロジェクトではいうまでもないことだ。しかし、私たちは計画の段階で保護措置をとり、影響を最低限におさえることができる。 袁委員が、中ルートを例にあげて説明してくれたところによると、中ルートでは丹江口ダムから水を引く。毎年四百億立方メートルの水が丹江口ダムに注ぎこみ、そのうち漢江の3分の1に相当する130億~140億立方メートルの水を北方に送るので、漢江下流の水上輸送や、水の供給、生態環境に影響を与えざるを得ない。だから、計画の段階で、貯水量を増やすためにダムの堤体を十三メートルほど高くするほか、水上輸送をできるだけ妨げないよう漢江の下流地域における河川網を整備したり、長江の一部の水を漢江の下流に引いて補給するなどの対策が計画されているという。 また、多くの人は北方に送られる水の水質を心配している。朱鎔基総理は昨年、「南水北調」に関する座談会で、「プロジェクトを計画、実施するにあたり、水質汚染の管理を強化しなければならない。水質汚染を改善できなければ、水を北方に送れば送るほど汚染がひどくなり、プロジェクトは成功する見込みがない。まず水質汚染を改善してからだ」と指摘した。 袁委員は東ルートの実地調査に参加し、人々が東ルートに関して最も心配しているのは水質問題だと考えている。東ルートは都市化が進み、農村の経済も発展している地域を通るが、都市や郷鎮企業の汚水処理設備は立ち遅れている。汚染の源となるのは、主に都市の生活排水や製紙工場の汚水などである。ここ数年、汚水処理対策は強化され大きく改善されているが、一部の水域や河川はまだ三級(軽度の汚染)レベルに達していない。東ルートが通過する各省の政府は対策を積極的に進めている。例えばプロジェクトによって大きな恩恵を受ける山東省では、「私たちは水を汚染しているが、それを改善する力も持っている」と、政府が決意を表明している。袁委員によると、山東省は今年中に汚水処理施設を十三カ所建設する予定であり、小規模な製紙工場については営業停止の措置をとっている。「東ルートの水質改善は、私たちの努力次第だ」と袁委員は自信ありげに語る。 中ルートの水源である丹江口ダムの水質は二級で、そのまま飲用できるレベルだ。この水質を守るため、政協委員は、上流地域やダム付近および同地域の天然林を保護し、法によって管理するという案を提出した。また、長い距離を送られる水の水質と安全問題に対して、専門家は、要求される水質のレベルが違う、農業・生態環境用水については、用水路で転送し、都市用水についてはパイプで輸送する方式を採るという提案をしている。この場合、建設面も輸送面もコストが比較的高いので、現在、設計部門が検討中である。

王光謙・清華大学水電工程学部教授は、北方地域では、深刻な水不足と浪費の二つの問題が共存していると語る。改善には、節水への意識を高めると同時に、水道料金を適正な価格に調整することも求められる。また節水技術の開発を産業として積極的に推し進めることも考えられる。 ただし、節水と水資源の開発の二方向で対策が進められるべきで、例えば黄河、淮河、海河(天津)流域など深刻な水不足に苦しむ地域では、すでに60%以上の水資源が開発済みであり、海河地域ではそれが90%にのぼる。このような水という水をほぼ飲み干した状態、ともいえるような地域において、節水だけに対策を頼るのは不十分であり、水資源の開発によって根本的な解決が計られるべきだ、と王教授は語る。 現在、「南水北調」プロジェクトは、最終審議の段階にあり、各方面から疑問と思惑が寄せられている。例えば、政治協商会議の記者会見では、国外のマスメディアからプロジェクトの予算、外資系企業との協力の可能性について質問が集中している。プロジェクトの設備、建材についての情報収集を開始している外国企業もあるという。 またプロジェクトの最大の受益者である北方の人々は、一日も早い着工を望むと同時に、2008年には、ほんとうに長江の水を飲むことができるのか、その水道代はいくらになるのかなど、庶民レベルで関心を寄せている。 (2001年6月号より) |