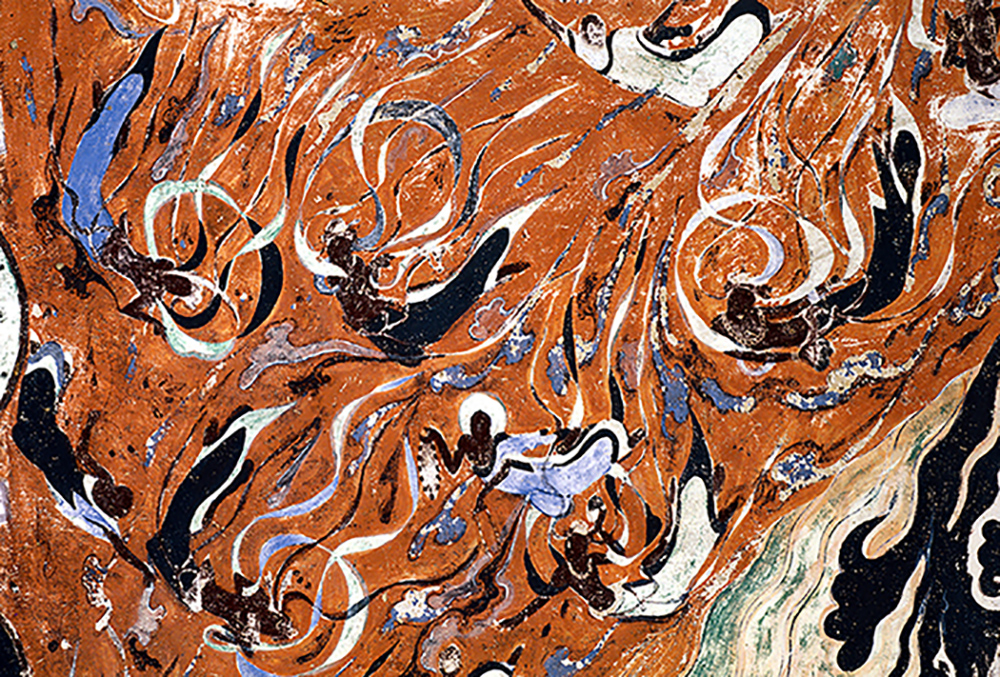

壁画は敦煌石窟芸術の重要な一部分だ。敦煌壁画には仏教尊像画、故事画、史跡画、経変画などの仏教絵画芸術だけでなく、中国の伝統的な題材の神怪画もあり、中でも最も輝いているのは飛天である。敦煌飛天図像は十六国時代に始まり、元代に終わるまで、1000年余り続き、現存しているのは6000体余りあり、莫高窟ではほぼ全ての石窟で飛天を見ることができる。

仏教における重要なイメージとして、飛天には各時期ごとに特色がある。北魏以前の飛天にはまだインドや西域の飛天の影響が残り、体が割と太めで、上半身は裸、腰に長いスカートをまとい、身のこなしが硬めだ。西魏から飛天は徐々に中原の飛仙と融合し、中原風の飛天が現れ、体がすらっとして、動作もよりしなやかになった。隋代には帝王に好まれたことから、莫高窟の飛天壁画もピークを迎え、画家は飛天の表現方法に熟練し、心の赴くままにさまざまな場面における多様な姿の飛天を描けるようになった。唐代になると、飛天芸術は全盛期に入り、壮大な経変画において、飛天は空を舞い、自由自在に飛び回り、軽やかに歌い踊り、何にもとらわれず、当時のはやりの衣装を身に着け、身のこなしが軽快で麗しいものもいれば、体型が豊満で気品に満ちているものもいて、当時流行の美しさを体現していた。その姿はさまざまだが、最も美しく感動的な姿を、一瞬の中にとどめており、動と静の高度な調和を実現していた。

反弾琵琶は有名な飛天の姿の一つで、日本の正倉院は2年前に収蔵品である唐代の螺鈿紫壇五絃琵琶を展示したが、それは目下、唯一現代まで伝えられている五絃琵琶である。中国では宋代以降、五絃琵琶に関する記録はなく、敦煌の飛天壁画にある反弾琵琶の姿は、五絃琵琶を考証できる貴重な歴史的資料となっている。