夏晶。1995年に北京外国語大学日本語学部に入学し、同校の日本学研究センターで修士課程修了。その後、武漢大学中国伝統文化センターで博士課程修了。現在は武漢大学外国語学院准教授。高校1年生の息子がいる。

封鎖解除後に居住区の庭園を散歩する夏晶さん(右)と息子(右から2人目)と両親

1月23日から始まった武漢封鎖は4月8日、76日後に解除された。武漢大学で日本語教師を務める夏晶さんは、当時この嵐の中心である武漢にいた。彼女たちは何を経験し、またその辛く苦しい日々をいかにして乗り越えたのだろうか。

封鎖後の不安と希望

夏さんの家には夏さんの両親と息子の3世代が同居し、夫の両親は市内の別の小区(居住区)で暮らしている。広東省で働いている夫は有給休暇を取って春節連休前の1月19日に武漢に帰ってきたが、それから3カ月余りも滞在することになるとは誰も予想していなかった。

1月24日の大みそかから一家5人の徹底した在宅生活が始まった。夏さんの夫が買い物やごみ捨て、共同購入した商品や荷物の受け取りで外出することを除き、他の家族は基本的にマンションから出なかった。マンションを上り下りするだけでも、マスクと帽子、使い捨て手袋で完全防備した。

大晦日の夜、周りに一人もいない町で散歩する夏さんの夫と息子

春節の数日間は新規感染者の数が毎日更新され、SNSにはネガティブな情報があふれた。患者とその家族は不安にさいなまれ、それらへの共感や封鎖による心的外傷を負った大勢の武漢市民は、早急に解決すべき問題が至るところに存在し、都市全体が突如見えない敵に襲われて混乱しているかのように感じた。

そのような中で1月27日早朝に武漢市民の微信で、夜8時に「武漢頑張れ」と一斉に叫ぼうという呼び掛けが広まった。果たしてその夜、男性、女性、子どもの声による「武漢頑張れ」の掛け声が夜空にこだました。夏さんも感極まって叫んだ。封鎖後5日目にして、各家庭は孤島だと思っていた夏さんはこの時になって初めて、武漢の各家庭は運命を共にし、一緒に闘っており、孤独ではないのだということを痛切に感じた。

日常的な数々の予防措置

2月上旬から新型コロナウイルス感染症の診断基準や技術が改善され、火神山病院と雷神山病院およびその他の仮設病院が完成されるに伴い、武漢は大規模な検査と収容・治療を始めた。感染が診断された者、疑いのある者、発熱患者、濃厚接触者の「4種類」に分けた分類化した収容・治療と隔離をしてから、感染拡大の状況は大きく好転した。これが武漢の感染拡大との闘いにおける一つのターニングポイントだと夏さんははっきり悟った。もちろんこの政策決定も、武漢の支援に駆け付けた医療従事者や医療物資が充実化する前提があってのことだ。

患者確認の方法も試行錯誤を繰り返しながら改良を重ねた。夏さんが住む居住区では、コミュニティーの巡視管理人が世帯主向けのグループチャットに体温報告プログラムをアップロードし、午前と午後に体温を測って報告することを毎日全員に通知した。それからコミュニティーは各家庭に電話調査を行い、その後一軒ずつ直接訪問した。住民たちはドアを開けなくても、家の中で質問に答えるだけでよかった。

この大規模な患者確認と収容・治療の実施は迅速果断だった。武漢では2月3日の夜から三つの仮設病院の建設が始まり、軽症患者の収容と治療に当たった。これこそこの決断の迅速さを物語っている。そしてコミュニティーは防疫の最前線として、分類化収容・治療と隔離のために多大な労力を費やした。夏さんの義理の両親が住む居住区では夜を徹して患者を病院に移送した。

居住区の防疫措置も日々向上した。夏さんが住む居住区では2月12日から、カードに記入することで1世帯当たり1人だけが3日ごとに2時間以内なら外出可能という制度が実施されたが、わずか2日間で撤廃された。なぜなら武漢が各居住区に封鎖管理を行うよう明確に要求したからだ。この厳格な封鎖管理は4月まで続いた。

当時もう一つ鍵となった政策決定は、党員がコミュニティーの現場に来て防疫措置に加わり、コミュニティーの多くのボランティアも参加したことだ。もしこのような人員の補充がなければ、一軒ずつの大規模な患者確認活動、患者の集中移送、封鎖管理後の住民のための共同購入、一人暮らしの高齢者など特定の人々に対する配慮などの激務はどれも困難を極めただろう。

食を支えたボランティア

生活物資不足をどう解消するかは、夏さんの友人が最も心配していた問題だった。国内外の友人が夏さんに何が足りないか、何が欲しいかを聞いたが、その3カ月余りで、感染拡大が最も深刻な時期でさえ、基本的な生活物資の供給は確保されていた。

居住区がまだ完全な封鎖管理を実施していなかった頃、住民たちは市場やスーパー、またはネット通販で買い物ができた。封鎖管理実施後、基本的な生活物資の調達は統一して行われる定期的な共同購入になった。居住区の共同購入は大型スーパーが橋渡し役となり、政府が備蓄していた肉や野菜を手ごろな価格で放出した。一般的な野菜は5㌔10元、豚肉は1㌔20元の赤身肉や1㌔34元の骨付きばら肉が売られ、住民に大変好評だった。

寄付された白菜や牛乳を各家に届けるボランティア

居住区の各棟にはボランティアグループがいた。彼らの作業は明確に分担されていたが、共同購入した商品を居住区で配るのは全員の協力が必要だった。彼らは一丸となって車から荷物を降ろし、種類ごとにまとめて並べた。それから棟番号ごとに各家庭の代表者が下りてきて、商品を持ち帰った。夏さんが住む棟の戸数は少なかったので、数人の熱心なボランティアが台車で物資をてきぱきと運んで各家庭の玄関先にまで届けた。3月になり感染拡大の状況が緩和されると、ボランティアは市場に行って各家庭の注文通りに商品を購入し、同じように玄関先に届けた。

感染拡大の間、夏さん一家は寄付食品を2回受け取った。1回目は5㌔のカリフラワー、2回目は大きな白菜4玉だ。義理の両親の家は遠くなかったが、封鎖管理期間だったため居住区は彼らを「70歳以上の高齢者夫婦のみ世帯」として対応し、彼らのために物資や薬品の購入と配達を行った。「特別優遇者」に該当する彼らはより多くの寄付がもらえた。また、ボランティアは3月下旬に居住区の住民の散髪も行った。

家族に愛される夏さんのお母さんの手作り麺食

食事面でも変化があった。感染拡大が始まってからみんなが自炊し、グループチャットに料理の写真をアップするのが日常になった。武漢は中国の他地域と比べて小麦粉料理を食べる習慣があまりなく、作る機会も当然多くなかったが、この期間中は小麦粉や酵母の供給が追い付かないほどになった。特に低価格の野菜や肉は具材づくりに最適で、家々がこぞって肉まんやギョーザ、ミートパイなどを作って写真をアップロードした。感染拡大によって多くの料理人が生まれた。

手探りの在宅ワーク

2月上旬から夏さん一家も学校や仕事が再開した。証券会社に勤める夫も、2月3日から株式市場で取引が始まり、リモートワークで対応した。高校生の息子は2月10日からオンライン授業を受け、夏さん自身も2月17日からオンライン授業を開始した。授業開始の日時は予定と変わらなかった。

オンライン授業では「空気」を相手に話をしなければならず、授業の進め方や操作の仕方も学ばなければならなかった。教室では大声で授業を進めるのが当たり前だったため、オンライン授業でも話しているうちに声を制御できなくなって、家族から「クレーム」が来るのもしょっちゅうだった。また家族には授業中できるだけ音を立てないよう求めた。夏さんの息子は自分の部屋で授業を受けられるが、他の家族はリビングで気配を殺して彼女のやかましい「おしゃべり」に耐えなければならなかった。

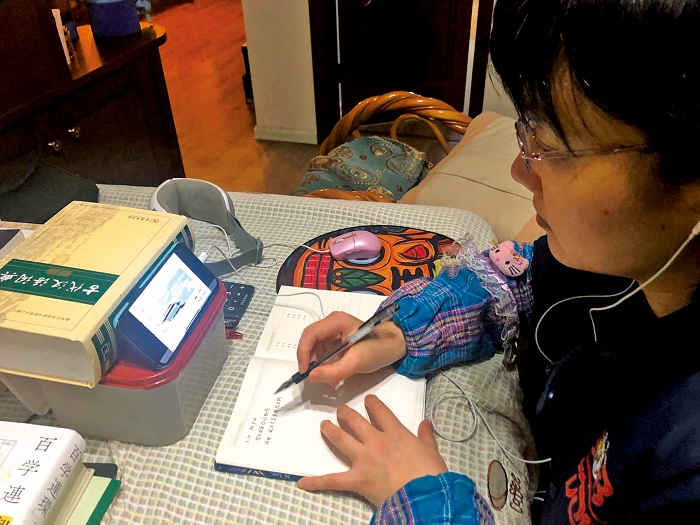

武漢大学の学生募集説明会のオンライン研修を受ける夏さん

授業以外の仕事も滞りなく進んだ。夏さんは今年の学生募集オンライン説明会に参加しただけではなく、武漢大学外国語学院の定年退職者と連絡を取り、彼らの生活上の困難を解決する手助けをした。

やっと来た「年明け」

3月中下旬を境に武漢の新規感染者数は徐々にゼロに近付き、春の足音がますます近くに聞こえてきた。武漢大学の桜も咲き、学校は5G(第5世代移動通信システム)を使用した「オンライン花見」を配信し、またたく間に市内の話題の的になった。旧暦1月15日の花灯節も、旧暦2月2日の散髪も逃した武漢市民はあっという間に旧暦3月3日(3月26日)を迎えた。

古代に楚国があった武漢には、旧暦3月3日にナズナと一緒にゆでた卵を食べる習慣があり、食べればその年は頭痛が起きないといわれている。この風習に込められている本当の意味は無事息災への祈りだ。この日、各棟のボランティアは各家庭にナズナを届け、お年寄りたちは朝から大鍋で卵をゆでた。朝の空気に立ち込める春の香りで、人々は晴れ晴れとした気持ちになった。

|

|

|

旧暦3月3日に食べるナズナのゆで卵

|

封鎖が解除当日の武漢式朝食。右上から時計回りに熱乾麺(こまだれ混ぜ麺)、麺窩(米を加工したドーナツのような揚げ物)、湯粉(スープビーフン) |

武漢市外に通じる道が再び開いた4月8日。前夜から多くの市民が生中継に釘付けになった。長江のほとりに建つ江漢関大楼の0時の鐘の音が新年を告げるように鳴り響き、ライトアップされた光景は新年の花火を思わせた。70日間余りの日々に耐え、ようやく年を越せたかのように感じた市民ににぎやかさと感動が戻った。

その時は毎日の外出制限制度も再開していたため、夏さんの夫は朝から喜ぶ気持ちを抑えきれずに居住区を出て十数分間歩き、家族でよく通っていた店で熱乾麺(ごまだれ混ぜ麺。武漢名物)などを買って帰った。一家は久しく食べていなかった武漢の朝食を味わった。

封鎖が解除されたとはいえ、これが段階的な勝利にすぎないということを武漢市民は冷静に自覚している。この闘いは今後も続き、警戒を緩めることはない。

誰もが戦士であり支援者

本来なら一家団らんを過ごす時に突如として襲来した災難は、約1000万人の市民を嵐の真っただ中に放り込んだ。数え切れない涙と悲しみがあったが、後退を許さない闘いを続けた武漢市民は硝煙のない戦争の戦士だった。夏さんの周りにも前線で闘った多くの武漢市民がいた。

夏さんの先輩の閻志さんはグループ企業の董事長だ。早くも1月26日に日本から3機の専用機を手配して医療物資を搬送して寄贈したほか、二つの仮設病院における患者たちの生活保障を受け持った。もう一人の先輩は武漢でレストランを3店舗経営しており、経営規模は大きくなかったが、毎日三つの病院に無料で900食の食事と果物を提供した。

武漢大学外国語学院の支援隊員にも多くのエピソードがある。学院の支援隊長は自分の家族の世話を弟の妻に託し、一人暮らしになることで第一線での業務に集中できるようにし、病気の独居老人を夜通し看病した。ある女性支援隊員は新型コロナウイルスワクチン臨床試験に大学2年生の息子と図らずも同時に申し込み、接種を受けるボランティアになった。

夏さんは当初、武漢大学人民病院をペアリング支援する貴州省の湖北省支援第8陣の医療チームが自分たちの居住区の斜め向かいの場所に住んでいることを知らなかった。3月25日午前、夏さんたちは遠くから太鼓やドラを打ち鳴らす音を耳にし、送別会が行われていることを知った。貴州省の医療従事者を乗せたバスがゆるゆると出発すると、夏さんの父親は感激して長い棒を探してきて、それに国旗を付けるとベランダで何度も振った。他のコミュニティーにいた夏さんの友人も湖北省支援医療チームが見送られる光景を見ており、あちこちで「ありがとう」の声が聞こえた。

2月にネットアップされた武漢の光景。夏さんが再び歩きたがっている武漢大学までの通勤路も見える

底力と未来を期待

夏さんは高校生の時から日本語を学び、北京外国語大学で勉強してから、京都大学人文科学研究所で半年間研修を受けた。武漢封鎖中、夏さんのもとには多くの日本の友人から連絡があった。武漢大学日本語学部と長年交流を続けている神戸大学と東京の嘉悦大学からお見舞いメールが届き、嘉悦大学の教授や学生からはマスクや防護手袋が送られた。

3カ月近くの苦難に満ちた防疫を経た夏さんが最も感じ入ったことは、一般人の底力は尊重に値し、発揮するべきであるということだった。底力という言葉は、感染拡大初期に彼女の修士課程時代の恩師だった桂島宣弘教授から送られた励ましのメールの中にあった。「毎日いたたまれない思いですが、中国(人)の底力を信頼しています。皆さんも、加油!」。幾千万もの一般人には、災難に直面して湧き上がり一つに集約するという力が秘められていることを初めて知り、これにより必勝の信念が芽生えたと夏さんは語る。武漢が勝ち取った段階的な勝利が日本や全世界の人々に自信を持たせ、人々を奮い立たせることを夏さんは願っている。

大学での授業がまだ再開されておらず、夏さんは教壇に立つ授業が恋しい。そして一日でも早くマスクを外し、太陽の下で存分に呼吸し、大学へ続く道を再び歩きたいと思っている。(本誌副社長 王漢平=文 夏晶=写真提供)

人民中国インターネット版 2020年5月27日