古びた木机の前で、張太珍さん(65)は一心不乱に点螺技法で漆器に色を塗っている。

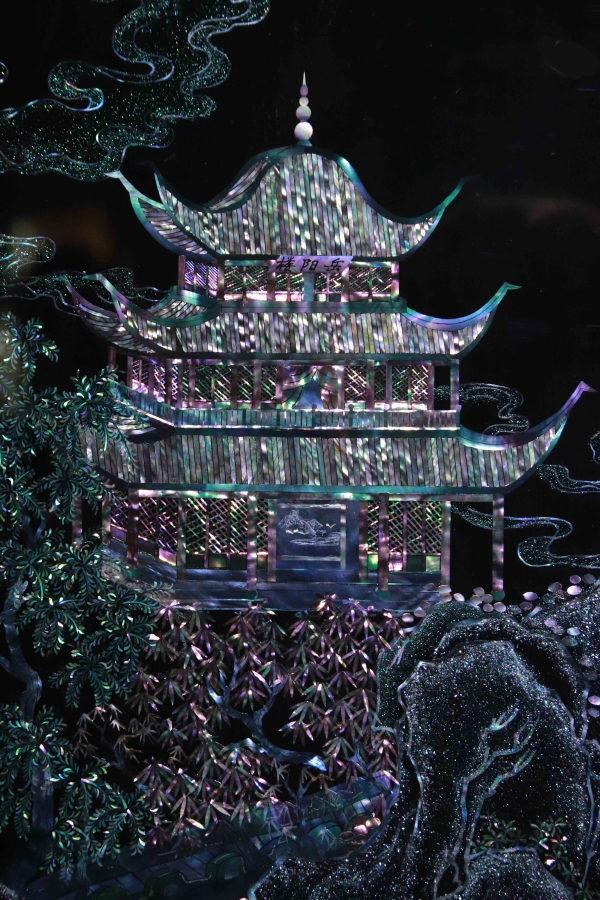

点螺は揚州漆器の制作技術における重要な工程だ。「点」ははめ込む技法を指し、「螺」は材料を指す。つまり、アワビや夜光貝を原料に選び、研磨し切り取って貝殻の破片を作り、それを板材にはめ込む。さらに漆塗りの工程を経て漆器が出来上がる。

揚州の漆器製造は長い歴史を持つ。古くは秦・漢時代、揚州の彩色と象眼による漆器の製造技術は大変高い水準にあった。鑑真が日本に渡った時、持って行った品物の中に漆の箱や皿など十数種の漆器があった。同じ時期、螺鈿技術は仏具を通して朝鮮半島へと伝えられた。これらは職人が漆器製造を学ぶ見本となり、東アジア全体の漆器工芸に大きな影響を与えた。明・清時代、揚州は全国の漆器製造の中心地となり、隆盛を極めた。

それから今日まで、点螺製品は揚州漆器の高級品であり、国賓へのプレゼントとしてしばしば外国の元首に贈られた。1979年、鄧穎超(周恩来夫人)が朝鮮を訪問した際、揚州漆器工場特製の螺鈿のびょうぶ『錦繡万年春』(美しき常しえの春)をプレゼントとして持って行った。

点螺は製作コストが高く、技法が難しく、研磨から貝殻のはめ込みまで、全て手作業だ。中でも最も難しいのは材料選びだ。貝殻の中には外側と内部の色が異なるものがあり、原材料の鑑定・選別だけでも大変手間がかかる。

点螺作品の「クジャクの羽毛」作りを例にすると、羽は内外計3層あり、各層ごとに必要な色や光沢、硬さ、曲がり具合が異なる。このため、大量の貝殻から点螺技法に必要な相応の材料を選ばなければならない。上等の点螺漆器だと、市場価格は一つ数十万元にも達する。

張さんの最も自慢の作品は、中国四大名楼をモチーフにした点螺漆器のびょうぶだ。これは、張さんと3人の職人が3カ月の時間をかけて制作した。

「点螺は手の込んだ仕事です。両方の手で細かな色彩と模様を飾り付けることは、物質的な欲求を満たすことよりも、私により大きな精神的な満足をもたらしてくれます」と張さんはニッコリ答えた。