|

本誌特約ライター・文君

|

| プロフィール |

|

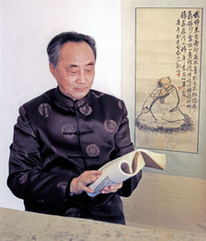

呉民先 (ご・みんせん)

1940年浙江省安吉県生まれ。1960年揚州師範学院歴史学科卒業。現在は蘇州呉昌碩研究会会長、北京中国書画収蔵家協会副会長、日本東京中国書道学院教授。20年余りにわたって中国美術史や中国書道、中国画の写意花鳥画などを教える傍ら、芸術創作と学術研究にも励んできた。 | | 呉昌碩生誕170周年記念及び呉民先書画芸術国際招待展は2014年2月22日、日本東京都美術館で開催され、日本の各書画団体から200人余りが開幕式に出席した。呉昌碩(ご・しょうせき 1844~1927年)は中国清代末から近代にかけて活躍した文人。詩・書・画・篆刻に精通し「四絶」と称賛された中国近代を代表する芸術家で、その作品は日本の書画に大きな影響を与えた。呉民先氏は呉昌碩の直系のひ孫にあたり、「海派(上海派)呉門芸術」を受け継いで発展させており、詩文や書画において独自のスタイルを確立している。呉民先氏は何度も日本に赴き、特別講義や個展を行い、呉昌碩芸術と共に中華文化を広めた。1921年に日本で開催された呉昌碩の個展から1世紀近くを経て、この度呉民先氏は招待に応じて書画展を開いたのだった。

逆境に負けずに成長

70歳を過ぎた呉民先氏は痩せて鋭い眼光を持つが、詩や絵画に関する同好の士と交流すると、思い出話や書画を論じてすっかり気持ちが高ぶり声も大きくなるなど、率直な性格を垣間見ることができる。

彼は芸術家の家庭に生まれたが、実は幸せな子ども時代を送ることができず、芸術の薫陶も受けなかった。6歳の時に浙江省安吉の父親のもとを離れ、江蘇省呉江に寄寓した彼は、そこで苦しい生活を送り人生の悲しさや寂しさを味わった。ところが、この時期の不遇な時期を乗り越えると、彼は故郷と芸術へ深い愛情を抱くようになり、芸術面でも穏やかで重々しい文人画の画風を身につけた。

詩と絵画を結びつける

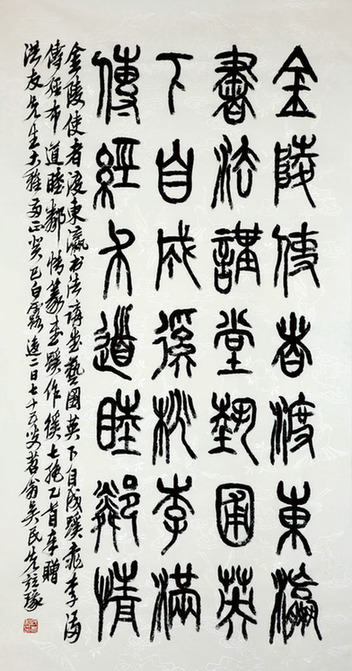

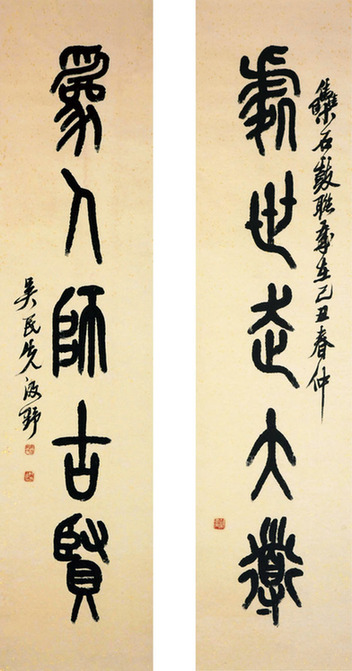

呉昌碩と同じく、呉民先氏はさまざまな書体に通じているが、その中でも特に石鼓文の臨書に長じている。石鼓文とは、中国に現存する最古の石刻文で、唐代の初めに現在の陝西省で発見された10体の鼓形の石碑に刻まれていたことからこの名がついた。書道を絵画に取り入れることは、独自の味わいにつながる。また彼は、書画のほかに絵画史や絵画論を熟知しており、中国絵画の美学的特色に関する理論研究における豊富な知識を有している。

文人画の境地は詩・書・画・篆刻の渾然一体にある。呉民先氏の作品は多種の書体の筆遣いを絵画の造形手段としており、描かれた花や野菜、果物、虫、鳥はどれも生き生きとして格調が高い。また呉氏は詩文に長じており、その詩風は元白体(中唐の詩人、元稹や白居易らの詩風。唱和の作が多く平易な口語を取り入れている)で、深い詩境が詠われる。自作の「題画詩」はよくその心の内を表しており、そこには佳句が並び、こうした点でも彼は中国で指折りの芸術家と言えよう。

|

|

|

書の作品「劉洪友に贈る詩」 136cm×69cm 2013年 |

対聯「処世走大道 為人師古賢」 129cm×62cm 2009年 |

呉民先氏は20歳で歴史を学び、30歳で詩、40歳で書、50歳で絵画を学んだ。「遊芸」と「治芸」というのが彼の芸術に対する基本的な態度だ。「遊芸」とはとらわれすぎないことであり、芸術を功利の手段としないことだ。また、「治芸」とは慎み深く苦労をいとわないことを意味している。彼は文化局の官職に就くようにという要請や海外定住の要請を断り、一心不乱に芸術に打ち込んできた。

「呉門芸術は中華民族の優れた文化の粋です。呉昌碩の後継者として、限りある人生を呉昌碩の芸術文化の発揚に捧げ、呉昌碩の遺風を受け継ぎ、呉門芸術の精華を世界に広げなければなりません」と、呉民先氏は自らの芸術家としての使命をはっきり認識している。

|