「中国を伝える」とは何か

ジャーナリスト木村知義=文

新聞を開いても、テレビに目を向けても、「中国の脅威」「中国への警戒感」が語られない日はない。「力による一方的な現状変更」「専制主義」そして「普遍的価値」、さらに「中国抑止」と「けん制」。これくらいの言葉があれば全てが「片付く」中国報道である。

日中平和友好条約(以下「条約」)締結前後から現在に至る45年余りの中国および日中関係に関わる日本のメディアの論調の変遷をたどることが、これほど気持ちを重くさせるとは、本当にやり切れない思いがする。

この間の「メディアの変容」を見るために、過去にさかのぼって少しばかり新聞を読み込んでみる。

中国、日中関係を見つめ

「条約」締結当日、1978年8月12日、日本経済新聞夕刊には「日中、新時代の戸口に/条約締結_真の正常化これから/『日米中』の中で試される主体」という見出しで、北京駐在経験のある編集委員によるコラムが掲載された。

コラムは「日中平和友好条約ができあがった」と始まる。「できあがった」という述懐に筆者の感慨がこもる。そして、「条約」締結交渉で最後まで議論になった「覇権」について、「『反覇権』とは、第一にアジアの諸民族にはかり知れぬ戦争の惨禍を及ぼした日本の自戒であり」と、まず過去の歴史を踏まえた日本のわれわれへの「戒め」から説き起こしていく。続けて、中国が「やがて強国として力をつけた場合に報復主義的行動ないし大国主義的押しつけを日本に仕掛けさせぬための中国への拘束」さらに「世界のあらゆる国や勢力に対する抑制の要求にほかなるまい」と語る。「日中共同声明での反覇権の明文化は、日本自身にとっても将来への生存と繁栄を確保する重要なカギとして初めから位置づけられていたわけである」とも説かれている。

それから10年、88年8月12日朝日新聞朝刊。「日中友好築く地道な努力を」という社説が掲載された。「10年前のきょう、北京で日中平和友好条約が調印された。それ以来の日中関係の変化を、貿易量が約3倍に伸びたといった数字からうかがうこともできる」と書き起こすその社説では「留学生」にフォーカスして論を進める。「現在、中国から日本に来ている留学生は、日本語学校で研修する『就学生』も含めると約1万7000人に達する。国別では第1位だ。文部省によると、10年前の1978年にはゼロ、翌79年は23人だった。ケタはずれの増加ぶりと言っても過言ではない」と続き、東京に私費留学した女子学生が「アルバイトで生活費と学費のすべてをかせぎながら3年間学んだ記録」である『日本留学一千日』と題する書が北京で出版されたことを引きながら、「将来の友人を数多く育てることに、どれほどの熱意が注がれているだろうか」と問う。「日中復交時の約束にもとづいて10年前、平和友好条約が結ばれた理由は、戦後20年以上にわたった両国関係の空白がもたらしたゆがみをただし、民衆のレベルで文字通りの平和と友好を定着させるためだった」として「日中間では、いまなお過去の戦争認識や台湾に関連して問題が起きる。これらを解きほぐすためにも、中身のある友好を築こうとする地道な努力が欠かせない」と結ばれる。

中国に関わるとげとげしい論調ばかりがあふれる今から思えば、まさに、隔世の感である。

「問題」に揺らぐメディア

その後、「歴史教科書問題」「靖国参拝問題」「領土問題」さらに「台湾問題」などが続出し、中国報道は中国への「警戒感」「中国の脅威」一色に塗り潰されていくことになる。もちろん、この間には2006年の「氷を砕く旅」と言われた安倍首相の訪中、翌年の温家宝総理の訪日「氷を溶かす旅」、08年、胡錦濤主席自らが「暖春の旅」と呼んだ日本訪問と「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する日中共同声明」など、日中両国民に友好感情を思い出させる展開もあった。しかし、一方で日中の確執が深まり中国イメージの「退行」と国民感情の「悪化」が引き起こされ、軌を一にして、あるいはそれを先導するかのように、メディアにおける中国報道も大きく変容した。

直視しなければならないのは、メディアにおけるこのような変容はなぜ進行したのかである。煎じ詰めれば、問題の根底にあるのは「中国を見る眼」の変容ではないだろうか。

メディアの変遷から学ぶべきこと

例えば、「戦争の時代」を生きた人々、新中国誕生の時代を同時代人として生きた世代がほぼ舞台から去り、新たな世代がメディアの主軸を担う時代となった。過去の中国侵略について、字面上の知識はあってもそれをわが事の責任として認識し省察を深めることのないまま成人し、メディアの仕事に就くという、時代の変遷である。歴史への責任を認識するとはそれほどたやすいことではあるまい。

また、中国を知るとは、中国革命を知ることに他ならないのだが、そのためには「社会の変革」を内在的に理解する感性と想像力が求められる。革命という歴史的事業は紆余曲折もあれば時には「誤り」もある。それらの試練に耐え、乗り越えてはじめて「現在(いま)」があることを、さらに言えば、将来も同様にさまざまな試行錯誤の中を歩みながら歴史を刻むものだということを認識できるかどうか。たとえ己の思想、価値観と異なるとしても、社会変革の困難と葛藤への理解と、そこで生きる人々を慮る人間的深さが必要となる。そのような強靭な知性とたおやかな想像力を持てるかどうかである。

加えて、中国だけを見ていれば中国が分かるというものではないという難題にも突き当たる。世界を誤りなく見抜く力が問われ、時代を知る力が試される。例えば、「日米同盟」を所与の前提としてしか見ることができなければ、日米関係はおろか日中関係、そして中国をも誤りなく見ることができない。現実を受容するだけの思考では世界は見えてこないのだ。

中国を知り、中国を伝えるとは、実に深い知的営みを要求されるのである。途方もない努力と自省を必要とするのである。その「おそれ」を知ることなく、歴史の証人たるメディアの責任は果たせない。このままでは日本における中国に関わるメディアに未来はないという厳しい自己認識から、中国報道の再構築をはからなければならない。

世界史的転換期を生きる人間として、新たな歴史の証人として歩む、その自覚に立って、矜持あるメディアへの再生を心から念じたい。その一端をいくばくかでも担うことができればという思いを込めて稿を閉じることにする。

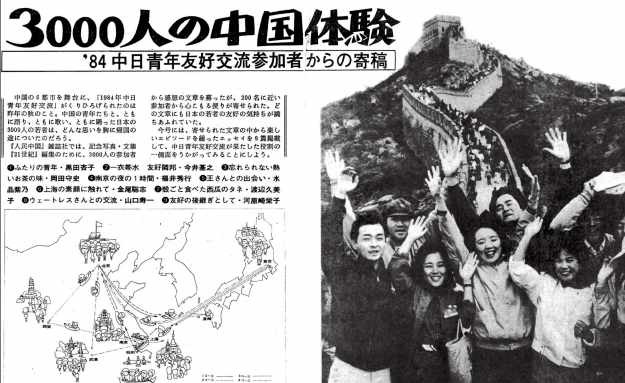

中日平和友好条約締結後、両国の民間交流は盛り上がりを見せた。『人民中国』も1984年に中日青年友好交流がテーマの特集を組んでいる