750年の歴史と文化散策

王朝陽=文

北京の奥深い歴史的価値と現代都市の暮らしをつなぐ一本の中軸線。この中軸線上に残る建築物は中国の歴史と伝統文化の風情を表しているだけでなく、古今融合の縮図でもある。移り変わる時代の中、中国人の調和・秩序・均衡を求める価値観を守り、伝承している。

鐘鼓の音の響く古都

北京の750年余りの歴史を見守ってきた鐘楼と鼓楼から中軸線の旅を始めよう。

鐘楼と鼓楼は合わせて鐘鼓楼と呼ばれ、昔から都市管理の機能を果たす重要な建築物だった。時間を正確に伝え、人々が時刻に応じて労働・休息するように導くことは、王朝の支配の権威性に関わっていた。清王朝を例に出すと、一般的に夜の7時~9時(一更)から翌朝の3時~5時(五更)まで、王侯貴族から庶民まで例外なく夜間の無断外出は禁止されていた。この二つの時報は鼓を打ち鐘を鳴らしていた。一更を知らせる鐘の音が響くと、城門が閉められ、交通が遮断され、町の隅々まで静まり返る。五更を知らせる鐘の音が響くと、城門が開けられ、人や馬車が現れ、町中ににぎわいが戻る。鐘と鼓の音に込められたのは、中国人の社会秩序を尊ぶ意識だった。

清王朝の支配の崩壊と民国時代における時計の普及によって、鐘鼓楼は皇室の支配のシンボルではなくなり、従来の時報機能も次第に薄れていった。1924年に馮玉祥が「北京政変」を起こし、清王朝最後の皇帝・溥儀を故宮から追放した年から、庶民の生活に浸透していた鐘と鼓の音が聞こえなくなった。

威厳がなくなった鐘鼓楼は社会的啓発機能を果たす場所になった。25年、図書閲覧室や講演ホール、展示ホールなどが鼓楼に設けられ、市民向けに現代の文化・知識を普及する「京兆通俗教育館」が開設された。鼓楼と鐘楼の間の空き地は公園として整備され、草花が植えられたほか、気軽に使える健康遊具も設置された。翌年、鐘楼に映画館がつくられ、教育・啓発活動は市民の娯楽と結び付くようになった。その後、「京兆通俗教育館」の名称は時代の変遷とともに何度も変わり、施設の建設や展示内容も調整・増減を重ねたが、日本軍の占領に伴って設立された傀儡政権の時期を除いて、鐘鼓楼は常に市民の重要な学習・娯楽場所だった。

北京のかじ音と帆の影

鐘鼓楼から南へ約500㍍、中軸線と大運河・通恵河区間が交わるところに、一見ごく普通の単一アーチ式石橋がある。地安門外大街の南北に架かり、通恵河が東西に流れるこの橋は万寧橋といい、1285年に建造された、北京の中軸線で唯一の元代から残る文化遺産だ。

建造されてから万寧橋は北京の交通において重要な役割を果たしてきた。元代では、南北を往来し食糧などを運ぶ船が大運河から通恵河に入り、最終的に万寧橋を通って什刹海に泊まった。中国の交通の動脈を担う京杭大運河の重要なふ頭の一つとして、万寧橋一帯は船の帆が果てしなく続き、店が軒を連ね、人でひしめき合っていた。しかしそれから数百年間、什刹海の水位の低下や食糧運輸の水路の変更に伴い、万寧橋の下の通恵河は次第に水運に使われなくなった。

新中国成立後、北京市は通恵河を暗渠にする改修工事を行い、河道の上に板を張った。こうして万寧橋も地下に埋まり、橋の路面と両側の欄干だけが地上に残った。また、新しい石材を使って古い橋の南北両端の延長工事を行い、通行性を向上させた。2000年、同市は万寧橋および周辺の環境を対象に修繕や整理を行い、暗渠を明渠に戻し、橋は再び日の目を見ることになった。

幾たびの改造は、万寧橋の両側に3種の異なる材料と色の欄干を残した。中央部の少し黄ばんだ漢白玉の欄干はとっくに風化した建造当時の原物だ。その外側にある数本の灰色のものは1950年代の改修工事で取り替えられた青灰色礫岩の構造物だ。さらに外側にあるきれいな白いものは2000年の修繕時に補充したものだ。

現在、万寧橋の下を流れる通恵河は青いさざなみが揺れ動き、沿岸では青々と茂る木々が木陰をつくっている。食糧を満載した船は見られないが、今の風景を楽しみながら遠い昔の運河の活況に思いをはせる観光客を載せた遊覧船が浮かぶ。約750年間、社会と自然環境の変化を経験してきた万寧橋は今でも都市交通における持ち場を守り、役割を果たし続けている。

「太廟入り」という最高の栄誉

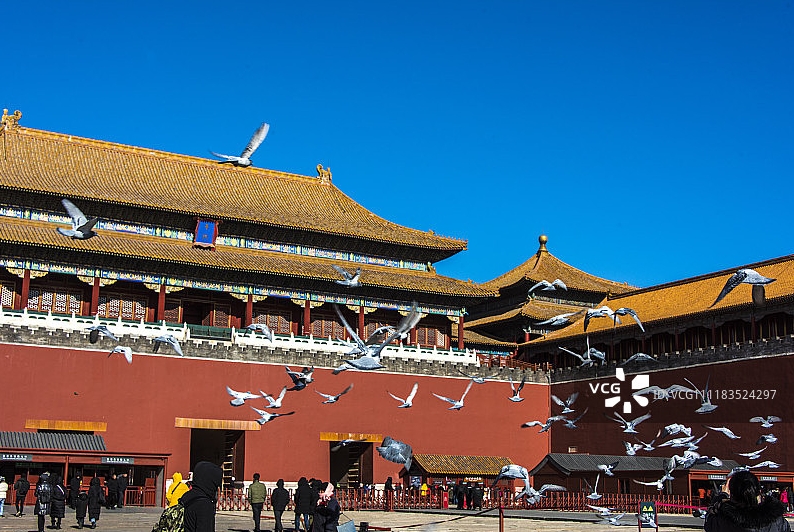

さらに南には、皇室建築群・故宮と天安門、天安門広場がある。この辺りは中軸線の旅の必須観光スポットで、昼夜問わずにぎやかだ。人々は過去と現代の中国の政治的中枢に近づくことで、歴史の変遷や古今融合の建築物の構造美を感じる。

にぎやかな天安門広場の東側に、赤い壁と黄色の瓦屋根が特徴的で、樹齢数百年の古樹に囲まれた静けさ漂う建築群がある。ここでフォトウエディングを挙げたり、漢服姿の写真を撮ったりする若者も多いが、この場所は中華民族の孝行の文化と祭祀礼儀の文化の伝承を象徴するシンボル的な存在――太廟だ。祖先崇拝は中国の古くからの伝統文化で、早くも原始社会の末期から氏族部落は先祖を祭っていた。前漢の時代から、「孝道をもって天下を統治する」ことを国を治めるための理念とするようになり、この思想も歴代の王朝に尊ばれていた。明・清時代の太廟祭祀大典は中国の先祖祭祀の制度と礼儀を集中的に体現している。旧暦4月1日、7月1日、7月15日、10月1日、皇帝の誕生日、清明節(春分から15日目に当たる日)、皇帝の忌日には、太廟で祭祀活動を行った。毎年年末に行われた先祖の合同祭祀では、午時(11時~13時)から儀式が始まる。歴代の皇帝・皇后の位牌を太廟に納め、それから祭祀音楽・舞踊の中、皇帝が臣下を率いて「三跪九拝(一度ひざまずいて、3回頭を地面に打ち付けるという動作を3回繰り返す)」の儀礼を行い、先祖・神霊へ敬意を表し、国の未来や国民のために加護を祈る。ここからも礼儀制度の厳格さと複雑さがうかがい知れるだろう。

太廟は故宮と同じ年、つまり明代の1420年から建設が始まった。南北の長さは475㍍、東西の幅は294㍍で、清の建国前に追封された皇帝と皇后の位牌が祭られる祧廟と、皇帝の先祖の位牌が祭られる寝殿、先祖祭祀の大典が行われる享殿という三つの主要建築物がある。最近、中国のネット上で、能力や仕事ぶりを認めるという意味合いで「配享太廟」(太廟入り)という言葉がはやったが、本来の意味は死後に位牌が享殿の西側脇殿に安置されるという意味だ。昔の中国人にとって、位牌が太廟に安置され祭られることはこの上ない栄誉だったが、選出条件は非常に厳しく、王朝のために卓越した貢献を果たした者だけが認められた。明・清両王朝の約500年間、この最高の栄誉を受けた大臣はわずか30人だった。

1950年以降、中国で最も重要な国家礼制建築物の名称は北京市労働人民文化宮に変更され、公衆に向けて開放されることになり、市民の文化的娯楽活動を行う場所になった。これについて、作家の趙樹理はかつてこう書いた。「昔は誰が一番偉かったかというと、皇帝のご先祖だった。今は誰が一番偉いかというと、労働者の人々だ。世界が変わると、根本から違ってくる。廟そのものは変わりなく、主人公が変わったわけだ」。趙樹理はユーモアを交えて太廟の名称変更の背後にあった封建社会の崩壊や人民至上の社会的変化をつづった。

幾重の城門は閉鎖から開放へ

太廟の真向かいには大地と五穀を祭る社稷壇があり、人々はここで国家の領土保全を祈っていた。南の正陽門を抜けて、多くの老舗が誕生したにぎやかな商店街・前門大街、北京の伝統的民俗文化が集まる天橋を通ると、天壇と先農壇がある。天壇は天を祭り、順当な天候を祈る場所だ。先農壇は神農氏を祭る場所で、皇帝は祭祀活動の後も自ら鋤を振って農作業をすることで国として農事を重視する姿勢を示した。

このように、太廟、社稷壇、天壇、先農壇という中軸線にある四つの代表的な祭祀用建築物からも、先祖をあがめ、自然を畏敬し、農耕を重視する中国人の思想を理解することができるだろう。

天壇、先農壇からさらに南には中軸線上の最後のシンボル的な建築物・永定門がある。この中軸線の旅を振り返ると、鐘鼓楼から始まり、寿皇門、万歳門、神武門、乾清門、太和門、午門、端門、天安門、正陽門、永定門など18の宮門や城門を通った。

門は中軸線上で最も数が多い建造物だ。中でも中国の伝統建築物の雄大さや荘厳さを最も体現しているのは、故宮の正門となる午門をおいてほかにない。午門は一般的な10階建てのビルよりも高く37・95㍍あり、故宮の建築群において最高を誇る。東・西・北の三面の城壁は方形の広場を囲むようにつながり、「凹」の字のような配置になっている。正面から見ると、三つの「門洞(扉)」があり、真ん中の一番大きい門洞はかつて皇帝専用の出入り口だった。皇帝のほかに、4種類の人間が1回だけ故宮の午門を通る機会を与えられた。まずは皇后。皇帝の大婚の際、皇后が乗った喜輿が午門から宮に入った。あとは科挙試験の殿試選抜の上位3人、つまり1位の状元、2位の榜眼、3位の探花だ。毎回の殿試の成績が発表されると、この3人は午門から皇宮を出ることが許された。現在では、午門は観光客が故宮博物院に入る主な入り口となり、1日数万人の国内外の観光客がここから参観の旅を始める。

昔は午門の出入りが厳しく制限されていただけでなく、今は人々の声が沸き立つ天安門広場も庶民が勝手に出入りできる場所ではなかった。当時、天安門の前には石畳の道路があり、道路の両側に「千歩廊」という回廊式の官舎が設けられ、庶民の立ち入りが禁止されていた。1911年、辛亥革命によって封建王朝の支配が覆され、天安門前の「千歩廊」も14年に取り壊され、東西両側の交通が遮断された状態はなくなり、閉鎖されていた宮廷の広場は庶民でも自由に行き来したり足を止めたりできる開放的な空間に変わった。

城門はかつての王朝が支配を維持する防壁として、幾重の扉で一般庶民と隔絶した空間をつくっていた。しかし、時代の大きな流れの中、閉鎖から開放の動きは長い歴史を持つ建築物の必然の運命になった。

今でも中軸線は、北は燕山のふもとまで、南は大興国際空港まで延び、自らの価値を充実し続け、北京という都市の過去と現在、そして無限の未来をつなげようとしている。

人民中国インターネット版