平和と友好の初心に返る

徐豪 王朝陽=文

今年10月18~20日、中国国務院新聞弁公室と日本の外務省の後援で、中国外文局と日本の言論NPOの共催による第19回「北京―東京フォーラム」が北京で開催された。同フォーラムは「アジアの安定と世界の平和協調に向けた中日両国の責任―中日平和友好条約45周年に考える」をテーマに、中日のパネリスト約100人が平和秩序の維持、政治的相互信頼の増進、経済協力の深化、安全保障の強化、メディアの責任の明確化、デジタル経済の発展、青年交流の増進という重要な議題を討論し、交流を深め、コンセンサスをまとめた。

初心を忘れず

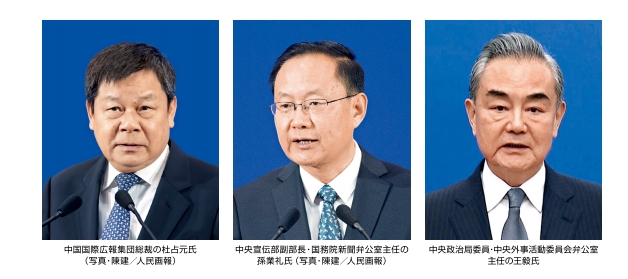

開幕式では、中国共産党中央政治局委員・中央外事活動委員会弁公室主任の王毅氏がビデオメッセージで式辞を寄せ、次のように指摘した。中日平和友好条約が定める中日共同声明の原則の順守、内政不干渉、覇権を確立しようとするいかなる国の試みにも反対することなどの中核的内容は依然として中日関係を処理する上で忠実に守るべきルールであり、現在の世界が直面しているリスクと課題を解決する上で現実的に指針となる意味合いも込められている。中日はアジアと世界の重要な国であり、多くの共通の利益と広い協力の余地がある。激動する世界情勢と岐路に立つ中日関係を踏まえ、われわれは条約締結45周年を契機とし、初心に返り、正しい形で刷新し、新時代の要請にかなう中日関係の構築を推し進めるためにたゆまず努力しなければならない。双方は信用を重んじ約束を守り、両国関係の政治的基礎を打ち固めていかなければならない。協力を展開し、よりハイレベルな互恵・ウインウインを実現しなければならない。意見の相違に適切に対処し、両国関係の正しい方向を把握しなければならない。友好を取り戻し、両国関係の民意の基礎環境を改善しなければならない。協力を強化し、地域の平和と安定を守らなければならない。

岸田文雄首相はフォーラムに書面で祝辞を寄せ、次のようにつづった。今年は日中平和友好条約締結45周年の節目となる年だ。日中両国は条約で平和と友好に関する諸原則を確立した。日中は地域と国際社会の平和と繁栄にとって共に重要な責任を有しており、双方の対話は極めて重要だ。

中央宣伝部副部長・国務院新聞弁公室主任の孫業礼氏は基調講演で次のように述べた。今年は中日平和友好条約締結45周年で、中日関係はまさに改善と発展の要となる段階にある。45年間、中日関係は長足の発展を遂げ、両国民に目に見える利益をもたらし、アジアと世界の繁栄と安定を力強く促してきた。われわれは両国の指導者が達成した重要なコンセンサスを実行に移し、中日平和友好条約の精神を再確認するとともに順守し、趨勢と大勢に従い、干渉と妨害を排除し、両国関係が正しい軌道に沿って穏やかに遠くまで進むよう後押ししなければならない。双方は踏み込んだ対話をし、相互信頼とコンセンサスを得なければならない。互いの懸念事項に気を配り、意見の相違を適切に管理しなければならない。協力・ウインウインを深め、人民の幸福を増し、人的・文化交流を促し、友好の基礎を固めなければならない。

外務大臣の上川陽子氏はビデオメッセージで次のように述べた。今年は日中平和友好条約締結45周年の節目の年だ。先人たちが両国間の恒久的な平和友好関係を発展させることを誓った条約の精神を土台として、約半世紀にわたり、両国民は政治、経済、社会、文化など幅広い分野とあらゆる層で交流と協力を着実に深化させ、友情と信頼を育んできた。そしてこのような関係はこれからもさらなる可能性を有している。一方、日中は少なくない課題に直面している。このようなときこそ問題に正面から向き合い、率直な対話を重ねていくことが両国首脳で一致している「建設的かつ安定的な日中関係」の構築につながる。

中国国際広報集団総裁(中国外文局局長)の杜占元氏は中国側主催を代表して次のように語った。中日間のハイレベルで規模が大きい民間対話のプラットフォームとして、「北京―東京フォーラム」は中日両国民の子々孫々の友好を推し進めるという重要な使命を担っている。今年は中日平和友好条約締結45周年で、われわれは締結した当時の初心を再確認し、条約の精神を堅持し、中日の平和・友好・協力という正しい方向をしっかりと守らなければならない。双方は関係の基本を維持し、平和の基礎を打ち固めなければならない。利益の合流点を固め、経済協力を切り開かなければならない。文化の根幹を打ち固め、国民の相互信頼を増やさなければならない。未来に目を向け、青年交流を推し進めなければならない。

大和総研名誉理事の武藤敏郎氏は日本側主催を代表して行ったスピーチで、世界の平和が脅かされているいま、アジア、とりわけ東アジアの平和と繁栄を守ることは日中両国共通の重大な関心事項だと述べ、次のように語った。日中平和友好条約締結45周年の今年は、われわれが条約の初心を思い出し、率直な対話をし、相互理解を促し、世界の繁栄と平和のために共に努力するきっかけとなる。両国関係が困難に直面している状況で、民間が先立って話し合いを進め、政府レベルの外交の環境づくりをすることこそが「民間対話」の特別な使命であり、「東京―北京フォーラム」が19年間守り続けてきた精神でもある。

福田康夫元首相は基調講演で次のように提起した。平和・友好・協力関係を維持し発展することは日中両国の全体利益に合致し、日中両国がアジアと世界に持つ責任でもある。世界の対立と分断が進む中、日中両国は平和友好条約の初心に戻るべきだ。日中両国は交流を深め続け、相手国の文化と直に触れ合い、それを十分に理解し尊重してほしい。「東京―北京フォーラム」はまさにそのような貴重な場所を提供してくれる。今年は「一帯一路」イニシアチブが提起されて10周年に当たる。「一帯一路」イニシアチブに基づく協力は習近平国家主席が提起した人類運命共同体の理念を実現する具体的な取り組みだ。人類は運命を共にする共同体であり、一つの大きな家と見なすべきだ。

フォーラム期間中は政治外交、経済、安全保障、メディア、デジタル経済、核の安全体制の六つの分科会に加え、青年対話に関するセッションが行われた。

誠意をもって歩み寄る

10月20日の閉幕式全体会議で、呉江浩駐日本中国大使と垂秀夫駐中国日本大使がそれぞれ式辞を読み上げた。呉大使は次のように指摘した。世界が新たな激動の転換期に突入したいま、われわれが生きているのは希望にあふれ、試練が次々に降りかかる時代でもある。中日平和友好条約締結45周年の今年、両国関係は重要な節目を迎え、新たな里程標を立てるとともに、外部干渉が激化し、新旧の問題が突出する現実的な課題にも直面している。アジアと世界の重要な国である中日は両国の平和・友好・協力の新たな一ページをつづるだけではなく、アジアおよび世界の平和、安定、発展を守る特別な責任を負わなければならない。双方は以下の重大要素をしっかり捉える必要があると考える。一つ、平和と友好の初心を維持すること。二つ、不一致や意見の相違を適切に管理しかつ対処すること。三つ、中日関係の発展の原動力を増大すること。四つ、国際的な公平と正義を守り、地域と世界の平和と安寧、団結協力、発展繁栄のために中日としてしかるべき貢献を果たすこと。

垂大使は式辞で次のように提起した。今年はちょうど日中平和友好条約締結45周年で、昨年は日中国交正常化50周年、両国関係の歩みを振り返り、両国関係の今後の発展を考える上でまたとない機会だ。日中は日中韓3国の枠組みや11月のアジア太平洋経済協力(APEC)非公式指導者会議などの国際会議の場を使い、首脳会談などのさまざまなレベルの交流を行い、政治の相互信頼を回復すべきだと考える。日中関係発展を推し進める鍵は、理性を取り戻すことだ。相互に理解し信頼し合う両国関係を構築するには、両国民が理性的に相手を見つめ、胸襟を開いて学び合わなければいけない。日中関係の土壌に理性という肥料を施せば、両国関係を天高くそびえる大樹に育て上げることができる。

閉幕式では中日のパネリストの代表者が各分科会で行われた議論を総括した。

政治・外交分科会について、中国社会科学院日本研究所所長の楊伯江氏は次のように語った。中日のパネリストが4年ぶりに面と向かって対話をした今回の機会は特に得難いもので、議論も率直かつ理性的に進み、建設的だった。双方のパネリストは、情勢が変化するほど条約の原則と精神を順守し、国連憲章を核心とする国際法体系を守り、平和的手段で国際紛争および二国間の意見の相違の解決を堅持しなければならないという考えで一致した。さらに、中日は対話プラットフォームシステムを改めて築き、実務協力を推し進め、条約の原則と精神をさらに細かく落とし込むために常設の戦略対話メカニズムを設置することを考えなければならないと提起した。

これに対し、言論NPO代表の工藤泰志氏は次のように補足した。日中平和友好条約は当該地域の安定と繁栄の根幹だが、世論調査によると、条約に対する日中の人々の認識は不足しており、日本側回答者の8割が日中平和友好条約を知らず、中国側回答者の6割が条約がうまく効力を発揮していないと考えていることが分かった。そのため、この問題をいかに客観的かつ理性的に扱い、協力から改善にもっていくかが双方のパネリスト共通の問題意識となった。

経済分科会では中日の実務的な協力の分野が焦点になり、両国の相互信頼回復が期待された。元日本銀行副総裁の山口廣秀氏は、双方のパネリストは世界の経済危機をどのように回避し、日中協力を展開するのかについて充実した議論を行ったとまとめた。さらに、世界経済の分断化とインフレの加速を危惧する一方、パネリストが見る日中経済の展望は明るく、二国間にはエコ、新エネルギー、メディカルケア、高齢化など多くの共通の課題が存在し、大きな協力の余地があり、今後は地域的な包括的経済連携(RCEP)協定をきっかけにして、サプライチェーンの構築を強化し、第三国市場での協力を推し進めなければならないという考えで一致したと述べた。

全国日本経済学会常務副会長の張季風氏は、中日貿易の数値は短期的には減少傾向にあるものの、いっときの苦境にすぎないという見解を示した。長期的に見て、中日の補完性および中日経済の相互依存関係、そして長きにわたる協力が打ち立てた基礎は揺るがず、中日の協力の前途は非常に明るく、協力の余地も広いと述べ、中国がこれからも世界に最大規模の市場を提供し、その規模も拡大し続けることが、中日経済協力の最大の支点だとした。

北京大学法律人工知能研究センター顧問の高紹林氏は、デジタル経済分科会の中日のパネリストの共通認識を説明した。また、中日は人工知能(AI)などデジタル経済の分野で大きな協力の余地があり、優位性で補い合い、協力の空間を拡大し続け、人工知能で両国と世界の人々を幸せにできるという双方の認識を述べた。

株式会社NTTデータグループ相談役の岩本敏男氏は、AIガバナンスについてさらなる議論と協力を続ける必要があると補足した。そして分科会で提起された中国の巨大なイノベーション市場、AIの公平性や倫理ガバナンスを担保するイニシアチブ、デジタル分野における日中協力の成果などは目を見張るものがあったと述べた。

今回初めて設置された核の安全体制に関する分科会では、中日のパネリストが忌憚なく意見を交換した。中国人民大学国際関係学院教授の呉日強氏は次のように述べた。双方にとって核兵器の使用または使用の威嚇は受け入れられるものではなく、必要なのはさらなる継続的な対話であるという共通認識に達した。われわれは相手側の心配および相手のロジックを理解するとともに、向こうに分かりやすく説明し、その懸念を打ち消さなければならない。

慶應義塾大学総合政策学部教授の神保謙氏は、核の安全体制に関する分科会を設置した意味は大きいという考えを示し、次のように述べた。世論調査によると、中国側回答者の約52%、日本側回答者の約40%が、近年中あるいは遠くない将来に核戦争は「あり得る」と考えており、ここから両国民がとても強い危機感を持っていることがうかがえる。そのため、対話を通じて相手側の懸念に耳を傾け、日本と中国が共に負うべき責任とは何かを整理することは、両国が未来に向けて協力するのに役立つ。

メディア分科会は前半で今年の世論調査の結果について、後半で中日平和友好条約締結45周年の意義について議論を行った。東京大学大学院総合文化研究科教授の川島真氏は、双方は不戦の誓いや「処理水」海洋放出問題などについて率直に話し合い、日中平和友好条約に対するメディアの報道が不十分だという見解で一致したと述べた。

中国外文局アジア太平洋広報センター特別顧問の王衆一氏はパネリストの共通認識についてこう付け加えた。中日は国情も言語環境も異なるが、メディア関係者はいずれも自国と世界の状況をいかにより客観的かつ総合的に報道するかという問題と向き合い、両国の相互参考に必要な前提となる知識を提供している。それとともに、感情的で非理性的な個人メディアが大手を振る昨今、従来の主流メディアはアドバンテージを持つメディアとしての責任をいっそう果たし、キャッチーなタイトルをつけたり閲覧数だけを追ったりせず、最低ラインを守って真実を追い求めるべきだ。

総括後、中国外文局副局長兼総編集長の高岸明氏は、平和に対するパネリストの貴重な意見が詰まった「北京コンセンサス」を読み上げた。そして両国は恒常的な対話と交流を強化改善し、ハイレベルの交流を促進し、中日関係の健全で穏やかな発展を推し進めるよう呼び掛けた。

閉幕式の最後、高氏は次のように述べた。「北京―東京フォーラム」は19年目を迎えた。19年間、両国関係がどのような紆余曲折を経て、世界情勢がどのように変わっても、フォーラムが中断することはなかった。中日各界の有識者はフォーラムという民間交流の場から積極的に提言し、幅広いコンセンサスを集め、協力・ウインウインを促し、中日関係の改善と発展を推し進めるために重要な役割を果たしてきた。

こうして第19回「北京―東京フォーラム」は成功裏に幕を閉じた。

第19回「北京―東京フォーラム」 「北京コンセンサス」概要

中日平和友好条約締結45周年を迎えた今年に開催した今フォーラムには特別な意味がある。2日間にわたり、中日の各分野の100人近い専門家や学者が両国の政治外交、核の安全体制、安全保障、経済、デジタル社会、メディア、若者対話のテーマについて率直かつ踏み込んだ議論を行った。十分な対話を経て、双方のパネリストは次の二つの認識に達した。

一つ目は、両国が中日平和友好条約の初心に立ち返り、アジアにおける緊張緩和と紛争回避のために、この条約の実際の機能を深く認識すること。二つ目は、両国がアジアおよび世界の平和と安全の秩序の構築に力を尽くし、この目標を実現するために、あらゆる努力を惜しまないこと。

中日のパネリストは、民間対話の重要性を共に認識し、アジアおよび世界の平和と安全のために、以下の五つの合意に至った。

1.今こそアジアの平和と繁栄に全力で取り組むべきであり、それこそが国交正常化後の四つの政治文書で定めた責任だ。今年の世論調査では、両国の回答者の大多数が、両国は平和友好条約の意義を再確認し、その上で共通認識を拡大し、平和友好条約の役割をさらに発揮させなければならないと考えていることが明らかになった。両国は常設対話のシステムを強化・改善し、ハイレベル交流を促進し、中日関係の健全で安定した発展を推し進めるべきだ。

2.今回の世論調査の結果、両国の回答者の半数が世界の核戦争を懸念していることが明らかになった。私たちは世界と東アジアの核の安全体制の立て直しで協力し、核不拡散に共に取り組み、最終的には核なき世界を打ち立てるために努力するよう呼び掛ける。福島の原発汚染水海洋放出に起因する一般大衆の懸念に対し、真摯に対処する。これを契機に、原子力の平和利用に関する定期協議を開始する。

3.私たちはウクライナ危機の長期化だけではなく、イスラエルとパレスチナの衝突の動向を懸念している。私たちは国連憲章に基づく主権と領土の一体性の尊重や、紛争の平和解決を支持する。この立ち位置から私たちは全ての衝突のエスカレーションに反対し、外交交渉による停戦や対話による事態の沈静化に向けたあらゆる努力を支持する。私たちはイスラエルとパレスチナの衝突に対し、各方面が冷静と自制に努め、対話で交渉し、事態のさらなる悪化を避けるよう呼び掛ける。

4.世界の分断化をこれ以上悪化させず、包摂的で持続可能な開放型の世界経済を実現する。双方は、安全保障の概念をいかなる経済分野にも波及させてはならず、経済対立のリスクを管理し、信頼回復と新たなビジネスを生み出すために知恵を提供しなければならないということで合意した。中日経済の相互補完性は強く、環境問題、少子高齢化、潜在成長率の低下など共通の課題もある。両国は市場化、法治化、国際化の進んだビジネス環境をつくり、アジア経済一体化のプロセスを進める努力をしなければならない。企業活動の自主性を尊重し、政策や規制の予見可能性を高め、企業が必要以上のリスクを負わないようにしなければならない。そのために、政府間だけではなくあらゆる形式の対話を始める必要がある。

5.デジタル技術とAIで人類社会の課題を解決する協力を強化する。中日は優位性の相互補完で協力の可能性が大きい。私たちは人類の幸福や生活レベルの向上に資するデジタル社会の構築を目指す。生成AIなどのデジタル技術の発達が個人情報の流出や偽情報の拡散などへの懸念をもたらしているため、デジタル技術のビジネス展開は世界共通のガバナンスが必要だ。双方は共通の原則が必要であることに合意するとともに、今後そのための作業を継続することで同意した。