10年にわたる道のり

2023年11月24日から12月1日、第10回Panda杯受賞者訪中団は北京と蘇州を訪れた。これまで47都道府県全てから応募があった作文の総数は約5000点。訪中旅行に招待し、北京、南京、上海、曲阜、蘇州などの中国各地を訪れた受賞者は100人余り。中国の国家指導者から返信をもらった参加者もおり、エントリーした多くの若者が、中日交流の最前線で活躍している……人民中国雑誌社(2021年に再編によって中国外文局アジア太平洋広報センターに編入)、駐日本中国大使館、日本科学協会が共催する「Panda杯全日本青年作文コンクール」(以下、Panda杯)はこのような成果を残している。

ここでは、収穫に満ちた1週間の中国研修旅行を紹介するとともに、まもなく10周年を迎えるPanda杯のこれまでの歩みを振り返ってみたい。

東京での授賞式

2023年11月23日、駐日本中国大使館はPanda杯受賞者を4年ぶりに迎え入れた。

「Panda杯は始まってすでに10年がたつ。これまで5000人近い日本全国の若者が作文の中で自身の中国経験を語り、中国の印象を分かち合った。Panda杯は日本社会、特に若者層に向けて全面的かつ多元的で客観的、そして真実の『中国観』形成に積極的な役割を果たしてきた」。同日に行われた授賞式で、呉江浩駐日本中国大使は120人以上の来場者を前に、Panda杯の10年の成果を誇らしげに紹介した。

子どもの晴れ舞台を見届けるために、2023年度の受賞者である前原惠龍さんの家族4人は、授賞式のために沖縄から東京へ駆け付けた。前原さんの母親は呉大使のあいさつを聞きながら本誌の記者に、「息子の受賞を家族全員大変誇りに思っています。今後、息子には日中交流に貢献するような人物になってもらいたいですね」と語った。

日本語でつづる物語

コンクール発足の少し前の2013年には領土問題や歴史認識問題などを巡る長年の意見の相違が激化し、中日政治関係は冷え切った。日本社会には反中・嫌中ムードが漂い、日本のメディアの中国関連報道では「中国けん制」「中国封じ込め」「強権中国」などの言葉が飛び交った。中日両国の好感度を計る数々の世論調査でも、日本人回答者の大多数が「中国に対して悪い印象」を持っていることが示された。渡航先に日本を選ぶ中国人観光客が多いのとは対照的に、観光目的で中国を訪れる日本人の数は年々減少傾向にある。

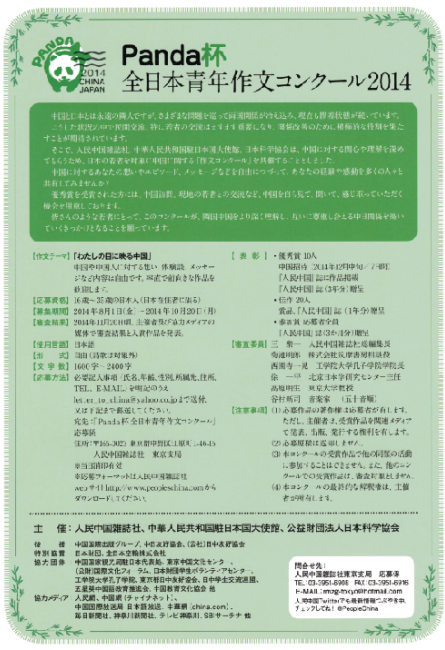

国と国との関係は、人同士の親和性による。一般の日本人、特に若い世代に中国を全面的、客観的、理性的に認識、理解し、周囲の人々に「わたしと中国」の物語を伝えてもらうため、人民中国雑誌社と駐日本中国大使館、そして長年にわたって中日青少年交流を行ってきた日本科学協会は協議を重ね、Panda杯の共同主催を決定した。16歳から35歳までの日本人を対象に作文を募り、優秀賞受賞者を1週間の訪中旅行に招待する。中国語を話せない、または中国に行ったことがない、中国人と交流したことがない人でも参加しやすいよう、作文の言語は日本語と定められた。

1年にわたる綿密な準備を経て、Panda杯は14年8月1日に作品募集を開始した。前年の12月26日、安倍晋三首相(当時)は中国の強い反対を無視して靖国神社に正式に参拝。日本の首相が靖国神社に参拝するのは、小泉純一郎氏以来7年ぶりで2度目のことだった。この重大な出来事は、停滞気味だった両国関係をさらに悪化させ、こんな状況で果たして作文が集まるのかと、実行委員会の面々は大いに気をもんだ。

しかし締め切り当日の10月20日、突如200点余りの応募が一気に寄せられ、関係者は心の中で快哉を叫んだ。結局、第1回の応募総数は計220点で、優秀賞の10人は北京と南京を旅行する1週間の訪中を無事に終えた。

第1回の成功は、主催者にとって大きな自信となった。中日関係に回復の兆しが見られた翌年の15年5月23日、習近平国家主席は北京の人民大会堂で開催された中日友好交流大会に出席し、二階俊博自民党総務会長(当時)が率いる3000人の訪中団を前に、重要演説を行った。その際習主席は、「中国政府は両国間の人的交流を支持し、両国の各界の人々、特に若い世代が中日友好事業に積極的に参加するよう奨励している。両国の青少年が友好への信念を強め、積極的に行動し、友好の種をまき続け、それが大木や森へと成長し、両国民の友好が何世代にも受け継がれていくことを期待する」と指摘した。

この重要な呼び掛けに応えるべく、Panda杯主催者は15年以降、優秀賞10人の他に10人の入選者枠を新たに設け、その受賞者20人を訪中旅行に招待することを決定。この形式は現在まで続いている。15年の応募数は354点と前年比60.91%増となった。実行委員会をさらに驚かせたのは、わずか2年で北海道から沖縄まで、日本の47都道府県全てから応募が来るようになったことだった。

パンダとくまモン

この10年間、Panda杯の実行委員会は中日間の民間友好交流にも深く関わってきた。

2016年4月14日の熊本地震発生当日、地震の報を受けたPanda杯審査員で当時の本誌総編集長の王衆一氏は、被災地への思いを込めて『くまモンを見舞うパンダ』のイラスト制作を企画。地震でけがをしたくまモンにパンダが大好きなタケノコを贈るというイラストをネットに発表した。イラストはまたたく間に中日ネットユーザーの心を捉え、くまモンの地元で起きた大災害に心を痛めた多くの中国人が義援金や物資を贈った。

中日両国で「バズった」イラストは震災発生の翌月に熊本にくまモンによって届けられ、元熊本県議会議員の鬼海洋一氏の協力を得て熊本県庁の代表に中日民間友好協力の象徴として手渡された。その後に行われたコンクールには熊本大学から20点以上の応募があり、その中には『くまモンを見舞うパンダ』に感動し、応募を決意した参加者もいた。

パンダとくまモンの物語はこれだけではない。20年1月31日、鬼海氏と熊本県日中協会の小野友道会長は駐福岡中国総領事館を訪れ、最前線で新型コロナウイルスと闘う中国に医療物資としてマスク2万点を寄贈した。そのとき鬼海氏は「熊本地震の後、中国政府と国民は迅速に義援金と救援の手を差し伸べ、熊本の復興を支援してくれた。この友情を忘れることはできない。中国の友人が困っている今、熊本県民には彼らを支える義務がある。中国の人々が一日も早くこのウイルスを克服してくれることを祈る」と語った。

国家指導者からの激励

19年、5周年を迎えたPanda杯の受賞者で実行委員会のボランティアを務めた中島大地さんが、参加者を代表して習近平国家主席に手紙を書いた。G20大阪サミット出席の来日前夜の6月25日、習主席は中島さんへ返信を送った。

習主席は書簡で「中日は一衣帯水の隣国です。両国の友好の土台は民間にあり、両国人民の友好の未来は青年世代に託されています。中日両国の青年には相互交流を深め、相互理解を進め、長きにわたる友情を育んでもらい、両国関係のより良い明日を切り開くために、積極的な貢献を果たしてもらいたいと思います」と強調した。

中国の国家指導者からの返信は、これまでのPanda杯参加者や関係者のみならず、人民日報、新華社、NHK、日本テレビなどの中日メディアからも大きく注目され、報道が続いた。それがきっかけでPanda杯の知名度は両国で大きく高まり、今では中日青少年交流促進のための旗印ともなっている。

ポストコロナの再出発

習主席の返信を追い風にPanda杯実行委員会がさらなる内容の充実化を試みていたとき、新型コロナウイルス感染症の流行という想定外の事態が世界を覆った。日本でも多くの大学が休校や授業停止を余儀なくされ、作文の募集も大きな影響を受けた。それでも20年と21年には400点以上の応募があり、22年には700点、昨年には800点の大台をそれぞれ超えている。

昨年初め、中日両国政府は現状に基づいて新型コロナウイルスの予防と水際対策を調整し、両国間の人的交流も再開したが、ビザの手続きや飛行機の便数など、渡航に関する状況はコロナ前のようには戻っていなかった。昨年は23年度受賞者の訪中のみが行われ、コロナ流行中の受賞者は、訪中の日を今も待ち望んでいる。実行委員会は条件が整いさえすれば、20年から22年の受賞者が24年の受賞者と合同で訪中できるようあらゆる努力を払うという。23年の授賞式には、歴代受賞者を代表して習主席の書簡を受け取った中島大地さんも出席した。

中島さんはこれからの若者への希望を次のように語った。「習主席からのお手紙は、私が大学を卒業して社会人になったばかりのころにいただきました。このことは私にとって、今後も中国に注目し、中国を考えるための励みになっています。日本のメディアの中国関連ニュースは政治や経済に偏っていて一般庶民の実際を知る由もありませんから、多くの日本人にとって中国の一般庶民は全くの別世界に住んでいるように感じていると思います。Panda杯を通じ、より多くの日本の若者が日中交流に参加し、本当の中国を知ってほしいと思います」

「オンラインで10回会うよりも1回の握手が、10回の握手よりも1回の顔を向け合った交流が勝る。日本の青年が中国を回り、中国の歴史や文化、そして素朴な人情に触れ、中国の発展と現代的な姿を実感することを心から期待する」。昨年11月30日、中国外文局の杜占元局長は2023「Panda杯」全日本青年作文コンクールの授賞式で、訪中団に向けて思いを語った。