黒澤映画に出演 三船敏郎と共演

――三船敏郎さんは黒澤映画の中のナンバーワンとよく言われています。『椿三十郎』では、三船さんとの素晴らしい対決シーンがあり、三船さんが仲代先生を負かしました。黒澤映画の中で、役者として三船さんに負けないと十分な自信を持つきっかけになった作品はどれですか?

仲代 『椿三十郎』の前に、『用心棒』という映画がありました。黒澤さんと三船さんのコンビは僕が出る前に、名作をいっぱい作り上げています。たまたま私が役者になって、黒澤映画に出るようになったのが『用心棒』でした。『用心棒』『椿三十郎』の2本とも最終的には私が斬られ役です。黒澤監督の私に対する要求は作品によって違いました。監督は『用心棒』のとき、「カマキリみたいなやつになってくれ」と言いました。『椿三十郎』では、同じ侍でありながら、悪いやつですね。そして、3作目の『天国と地獄』では、「米国映画のヘンリー・フォンダーみたいにやってくれ」と。それまであくの強い役をやってきたのに、今度はすっきりとした役を求められました。昔は背中がそんなに広くなかったので、その撮影のために毎日鍛えました。

映画『乱』は、仲代氏にとって最も重要な作品の一つと考えられている。撮影中、メイクと髪型を整えるだけで4時間もかかったという

舞台と銀幕を融合した表現を

――先生や三船さんなどの世代の俳優が銀幕で演じた役は、非常に重みのある、クラシックな英雄タイプの男が多いですね。今の映画では、いわゆるイケメン俳優が多い。映画俳優がどんどんイケメン化していく現象について、どのような見解をお持ちですか?

仲代 私はイケメンではないし、三船敏郎さんとか、丹波哲郎さんとか、勝新太郎さんとか、そういう個性的な、強そうな、悪そうな役者もあなたがおっしゃるイケメンじゃないでしょう。そういう仲間と比べて、私はもっとイケメンではないし、どちらかというと悪党面(笑)。俳優のプロというのはどういうものかいまだに考えているんですけど、「イケメン」という役があっても良いのではないか。日本では若い人たちを呼ぶためには、売れている、顔が良い俳優に出演してもらえば、芸が無くても、映画の収入が上がります。そういうキャラクターばかりの映画を作ると薄手の映画になるだろうとは思います。そういう意味では、ちょっと残念ですね。

――舞台での貴重な経験をお持ちですが、『切腹』の中で、確か歌舞伎のノウハウを生かしたというような発言がありました。歌舞伎俳優ではないのに、どうしてそのようにされたのですか?

仲代 私の父親は早く死んだのですが、すごく歌舞伎が好きで、私も小さな頃からだっこされたり、手をつないだりして歌舞伎を見ていました。後に、全く違う新劇の方に入ったわけですけど。歌舞伎には「型」というのがあります。私は新劇にも型があっていいんじゃないかと思っています。歌舞伎の型は300年から400年の長い歴史の中で、名優が一つずつ作り上げてきたもので、「一声、二振り、三姿」といわれます。観客はよく歌舞伎役者の動きの美しさをたたえますが、新劇はせりふに頼るところがより大きい。今はちょっと「姿」が先行して、せりふや動きが次になって、マイクを付けて舞台もやっちゃうような時代です。本当は「一声、二振り、三姿」ですね。しゃべりが崩れてしまうと、新劇というものは何だということになるので、少なくとも僕の周りの若者たちには、それを一生懸命教えています。

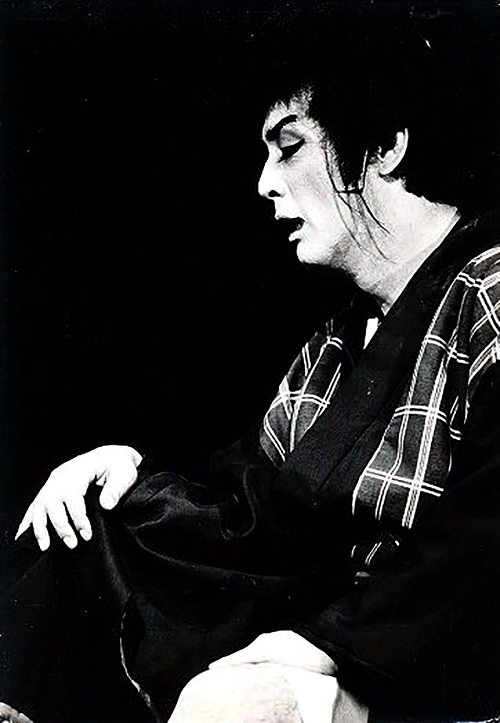

映画『四谷怪談』より

多くの監督から啓発を受ける

――70年間の役者人生の中で、多くの映画監督と組みましたね。よく知られているのは、山本薩夫、小林正樹、黒澤明、岡本喜八という4人の監督です。この4人について、印象に残ったエピソードを紹介していただけますか?

仲代 黒澤明先生は真っすぐな人です。小林正樹もやや似ていますけど、例えば撮影しているとき、「わぁ、ばかもの! どうしてそんなことができないのか。何なんだ。もっと勉強してこい」って言うのは黒澤さんです。小林正樹監督はただ静かに、「はい、もう一度。はい、もう一度」。ワンシーンを1週間ずっと繰り返して、オーケーがなかなか出なかったこともあります。岡本喜八とは、長い間、兄弟、兄貴みたいに付き合っていました。彼は素晴らしい喜劇作家です。私がとても深刻な役を演じてきたにもかかわらず、彼はいろんな喜劇で、ぼやけた喜劇性を出すように私に要求してきました。私にぼんやりしたところがあることを、よく知っていたもんですから。山本薩夫さんは悪しき体制を攻撃する、やや左翼的な監督です。私は彼の作品は、『華麗なる一族』とか『不毛地帯』とか、何本もやりました。実はここだけの話ですけど、『金環蝕』が一番好きなんです。あの星野官房長官の役は、悪党面ではないが、本当に悪いやつです。

仲代氏にインタビューする人民中国雑誌社の王衆一総編集長(右から2人目)と『北京晩報』の孫小寧記者(右端)(写真・陳克/人民中国)

役者人生を貫く原動力

――70年間の役者人生で、いろいろな人と出会い、他人の内面に入ってその人を演じるという幸せを楽しめたのは、役者として幸せなことだったと思います。これほど多くの役をどうやってこなしてきたんでしょうか?

仲代 役者商売の技術の一つは、観察なんですよ。例えば、電車の中で、前におじいさんがやって来たら、その人をじっと見て、どういう生活を送っているのか、どういう家族を持っているのか、どういう商売をしているのかと推察していくわけです。それが役者の一つの大きな勉強なるんですね。私は、その人の行為がどうしてそうなったのか突き止め、そこから演技の方法を探るのが好きです。一生懸命やってきて、それから運も良くて、70年間この役者という商売をやってこられました。あとは、戦争ですね。第2次世界大戦のときに、私はまだ小さかったんですけど、東京にいて、毎日空襲があって、命からがらやっと逃げ延びました。それで、政治家と一般大衆、悪しき体制に対する攻撃とか、人間の中にはいろいろな構図があると感じました。それを自由に描けるのは、演劇や映画だと思っています。

――70年間の役者人生の中で、挫折を感じて、辞めたいと思ったことはありますか?

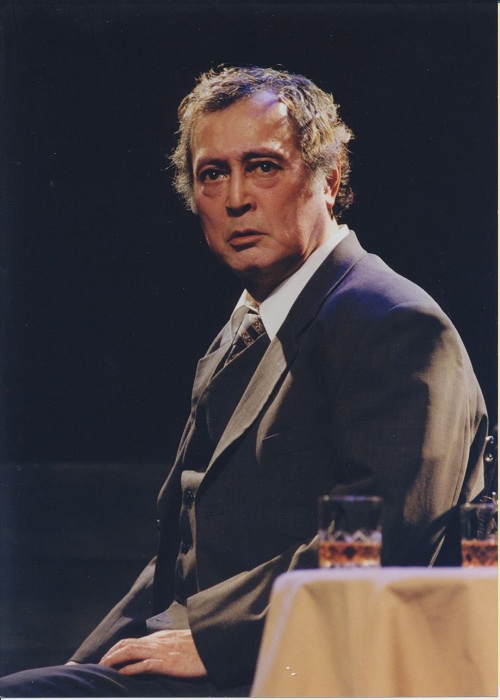

舞台劇『セールスマンの死』より

仲代 私の結婚相手が女優だったんですけど、女優を辞めて、私と一緒に「無名塾」をつくりました。シナリオも書く、そういう才能のある女性でしたが、20数年前にがんで亡くなりました。そのときには、もう「無名塾」もやめ、役者も辞めようかなと思った時期がありました。でも、「最後まで全うしてほしい」という遺言が出てきて。「よし! それじゃ、一生続けよう」と。でも、役者って売れなくなればそれまでだから、売れるように頑張ろうと思いました。

――やはり良い役者は、良い人間でなければならないですね。

仲代 演ずることは生きるということだと私は思っています。これは俳優という商売だけじゃなくて、全ての職業に当てはまるのではないでしょうか。

人民中国インターネット版 2019年5月6日

| 上一页12 |

| チャイナネット | 北京週報 | 中国画報 | 人民網日本語版 | 新華網日本語版 | 中国国際放送局 |

| 駐日本中国大使館 | 日中友好協会 | 東方書店 | 全国翻訳専門資格レベル試験ネット | ||

| CCTV大富 | Searchina | 大連中日文化交流協会 | 中国湖南 | 中国山東網 | 故宮博物院 |

| 東方ネット | 沪江日語 | 中日之窓 | 博看网 |

人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。

本社:中国北京西城区百万荘大街24号 TEL: (010)6831-3990 FAX: (010)6831-3850

京ICP備14043293号-1