糸がつなぐ千古の皇室

王敏=文

『日本三大実録』(平安時代の歴史書)によると、始皇帝第11代の子孫「功満王」が仲哀天皇(195)4年に日本に渡り、当時の仲哀天皇に貴重な蚕種(カイコの卵)を献上した。これにより日本の蚕糸・絹業の幕が開いた。山口県下関市長府宮の内町にある忌宮神社は、「功満王」が蚕種を献上した場所といわれている。そのため、忌宮神社では毎年3月28日、盛大な「蚕種祭」を開催して、蚕種伝来および養蚕業の日本に対する貢献を記念している。筆者は2016年に「蚕種祭」を見学することができた。

伝来地の祭り

忌宮神社は日本で最初に蚕種が伝来した場所の象徴として、日本の養蚕史上、重要な意義を持っている。地元自治体と蚕糸・絹業、工商業の各界は昭和8(1933)年、地方の発展に関心を持つ地元の名士や著名人、教育界、文化界と協力して、歴史をかがみとし、風土を振興し、文化を伝承し、伝統を輝かせ、共に蚕種渡来の地の記念碑を建立するための呼び掛けを行った。しばらくして、彼らは全国各地から積極的な反応を受け取り、集まった寄付金はもともと予定していた目標金額の2倍以上となった。そうして、彼らは大阪城築城のために運ばれることになっていたという巨石を選び、「蚕種渡来の地」という壮観な石碑を建造し、忌宮神社に建立した。また、暖かくなり花咲き誇る3月28日を蚕種渡来の記念日――通称「蚕種祭」と定め、毎年、記念碑の前で儀式を行い、後世に伝えていくこととした。

石碑は同地の特色のある風景になり、同時に千年以上にわたる先人の努力と知恵を物語っている。それに真摯に唱和したいと考えた人々はどこまでもつながっていく生糸に願いを寄せた。そこで、忌宮神社の宮司は人々を率いて末永く紡いでいく伝承の願いを形に実らせることにした。それが世々代々が心を合わせて参加できる「蚕種祭」なのである。

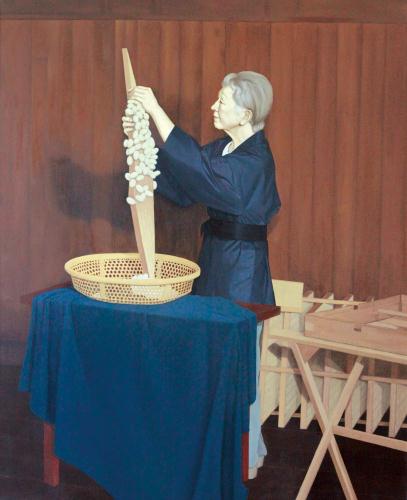

第1回祭典は1980年3月28日に行われた。石碑の前に3株のクワの木が植えられ、さらに、昔の風習を踏襲し、千年も伝わってきた機で機織りをする農家の女性が近隣の村から招かれ、実演を行った。現在、初期の祭典で実演していた2代の織姫はすでに亡くなり、彼女たちの弟子である60代の堀裕恵さんが受け継いで、毎年3月28日に祭典会場で実演を行っている。

代々の皇后が受け継ぐ

石碑の近くにある宝物館で筆者はある貴重な収蔵品を目にした。貞明皇后が自ら育てたカイコの繭である。

貞明皇后(1884~1951年)は明仁上皇の祖母で、大正天皇の皇后である。ちなみに「貞明」の2文字の出典は、『易経』の「日月之道、貞明者也」(日月の道はただしくして明らかなり)から採られている。貞明皇后はその名前の通りの人柄で、心から平和を求め、終生、養蚕などの伝統的な婦徳に関する活動に注目し、自ら参加し、また、戦争の苦しみにさいなまれている庶民のために、本当に心を痛めていた。

日本の皇室と養蚕業の関わりはとても深い。『日本書紀』には、「雄略天皇は皇后に自らクワを摘ませ、養蚕を勧めようと思われ、国内のカイコを集めさせた」という記述がある。皇后が主催・参加する養蚕の儀式は8世紀初めの宮廷で始まったと指摘する日本の歴史学者もいる。その後、途絶えた時期があり、現在皇室が毎年行っている「給桑」の行事は明治時代に始まった。近代になって最初にこの行事を主催した皇后は明治天皇の皇后、昭憲皇太后である。

幕末から明治、大正期、絹は日本の最も主要な輸出商品で、蚕糸・絹業は一時期日本の輸出貿易の首位を占めた。日本の皇室は蚕糸・絹業の発展を奨励するため、中国を参考にして、毎年、男耕女織を奨励する行事を行うこととし、「給桑」の行事はこうして復活した。これより歴代皇后は「親蚕」を始め、養蚕から繭の収穫後の糸取りまでの全過程に自ら参加し、さらに絹織物のデザインや応用にも関与するようになった。例えば、工芸品などを制作して海外の賓客に贈ったり、日本に代々伝わってきた国宝を修復したりなどである。昭和後期の頃、皇室での養蚕をやめるという話が上がったことがあるという。しかし、当時の皇太子妃、現在の美智子上皇后の強い堅持があり、「給桑」などの行事は続くこととなった。

明仁天皇(現・上皇)の在位期間、美智子皇后は紅葉山御養蚕所で12万~15万匹のカイコを飼育していた。これらのカイコからできた生糸は、8世紀以来皇室が奈良の正倉院で保管してきた歴史的価値のある文化財の復元に使用された。2014年、日本はパリで「蚕――皇室のご養蚕と古代裂、日仏絹の交流」展を行い、皇后による養蚕の成果および日本の養蚕・製糸の歴史・文化を紹介した。この展覧会の記念文集を開くとすぐに、「養蚕の起源は中国」との指摘がある。

今年5月11日、雅子皇后が美智子上皇后から受け継ぎ、新皇后による「御養蚕始の儀」が皇居内の紅葉山御養蚕所で行われた。愛子さまが育てたカイコの繭もテレビで紹介された。6月18日にはNHKが、同月21日には民放テレビが新皇后母娘による養蚕に関する番組を放送し、テレビを見ていた筆者は画面を何枚も写真に撮った。

皇后時代の美智子上皇后の養蚕の様子を描いた中国人画家・万立氏による『一衣帯水・千絲万縷』(写真提供・万立)

50カ国以上で今も養蚕

日本の民間における養蚕と染織技術は3世紀までさかのぼることができる。その後、日本に渡った大陸の技術工の指導により、蚕糸・絹業は不断に発展した。近代以降、大規模な養蚕の普及および科学技術の発展に伴い、日本で伝統的な人工の養蚕を見ることは少なくなった。しかし、先進技術に支えられ、従来の紡績業のほか、カイコの繭はより大きな応用の余地を持つようになり、化粧品や食品、医薬品など多くの分野で活用されるようになった。シルクフェイスパック、横濱シルクアーモンドなどが代表的な商品として挙げられる。

現在、世界では、日本と中国のほか、インドやタイなど50カ国余りがまだ多かれ少なかれ養蚕業を受け継いでいる。そのうち、8カ国の生糸生産量の合計が全世界の98%以上を占めており、それは中国、日本、インド、パキスタン、タイ、ブラジル、ベトナム、朝鮮である。中でも、生産量が最も多いのが中国だという。

養蚕業の歴史は長い。しかし、時代の進歩、機械化の普及に伴い、従来の養蚕業は持続可能な発展の維持がますます難しくなっている。これは大きな課題で、養蚕文化の伝承が直面している厳しい試練でもある。養蚕から生まれた知恵が「一帯一路」を潤わせ、人類運命共同体の恵みを身近に感じられるようにすることを切に願う。