中日韓結ぶ現代的価値 魯迅『故郷』100周年

王衆一=文

対話大会組織委員会=写真提供

今年は中国近代文学の父・魯迅の生誕140周年、魯迅の小説『故郷』の発表100周年に当たる。「2021東アジア文化都市・中国紹興活動年」と「東アジア文化都市連盟」成立を背景として、魯迅の故郷である浙江省紹興で9月24、25日、「2021大師対話―『故郷』対話大会」が盛大に開かれた。

「魯迅の『故郷』、私たちの故郷」のテーマの下、董炳月氏、藤井省三氏、朴宰雨氏をはじめとする中日韓3カ国の専門家が熱心に討論し、『故郷』の文学的価値と思想的価値、歴史的意義と現実的意義を探った。筆者も対話大会で次のような見解を発表した。

「2021大師対話―『故郷』対話大会」の会場

魯迅が『故郷』を創作した1921年、中国と世界は巨大な変化の前夜にあった。世界は二つの世界大戦の間にあり、ある種の希望は見えていたようだが、同時に困惑にも満ちていた。東アジア地域では朝鮮半島がすでに日本の植民地となっており、三・一独立運動で韓国の人々の民族意識が覚醒し始めていた。また、中国では新文化運動を背景に、さまざまな思想がうねり、青年の思想的覚醒が胎動していた。日本では大正デモクラシーが衰退に向かい、敏感な芥川龍之介はすでに世界の前途に不安を感じていた。

魯迅はこうした時代的背景の下で21年という彼にとっての不惑の年を迎えた。魯迅にしてみればその1年は文学創作の多収の年であると同時に、筆を振るって日本や西洋の文学、思想書を翻訳紹介した多収の年でもあった。

鴎外や芥川との思想的共鳴

翻訳の角度から見ると、無関係に見えるようだが極めて象徴的な意義を持つ三つの出来事がこの年に起きている。

まず中国近代翻訳の元祖で、ハクスリーの『進化と倫理』を翻訳して魯迅に大きな影響を与えた厳復が死去した。これは、美しい「桐城派」の文語文によって無数の訳語を考え出し、西洋の啓蒙思想書を中国に紹介した翻訳の先駆者の時代が終わったことを意味した。

中国の歴史で「天地開闢以来の大事件」である中国共産党の誕生もこの年の出来事だ。その前年、陳望道は戴季陶に渡された日本語版『共産党宣言』(1904年、幸徳秋水ら共訳)と陳独秀に提供された英語版『共産党宣言』を参考にし、初めて白話文で『共産党宣言』を全訳していた。

そして魯迅はこの年、森鴎外の『沈黙の塔』と芥川龍之介の『鼻』『羅生門』を中国語に翻訳した。その一方で文学創作の才能を爆発させ、年初に『故郷』を、年末に代表作『阿Q正伝』を完成させた。100年前に完成したこの2作品は数年後、日本に翻訳紹介された最初の中国文学作品になり、中国の現代文化の海外発信の先駆けになった。

時代の変化と翻訳交流という大きな背景から見ると、魯迅の2作品が21年に相次いで完成したことは決して偶然ではない。同年4月21〜24日、魯迅の翻訳した『沈黙の塔』が『晨報副刊』に掲載された。日本では『沈黙の塔』は社会主義者・幸徳秋水の「大逆罪」に関する予審の後に発表された小説だ。さらに、魯迅の翻訳した『鼻』『羅生門』がそれぞれ同年5月11〜13日、6月14〜17日に『晨報副刊』に掲載された。

芥川龍之介はこれに先立ち、上海で中国共産党創立者の一人である李人傑(李漢俊)に面会していた。翻訳作品の選択から見て、魯迅の文学創作には彼らとの思想的な共鳴があった。『故郷』の執筆はこれよりわずかに早いが、この前後の相互的な影響が存在するのは確かだ。特に後の『阿Q正伝』ではいっそう顕著だ。

東アジアに大きな影響

『故郷』の叙述構造は作者の多面的な心境を立体的に示している。故郷を懐かしむ気持ちは少年の時の別れ、子ども時代の温かな記憶に対応している。この部分が示すのは魯迅の記憶の中にある故郷だ。一方、悲しみ嘆く気持ちは叙述の上では、長年離れていた後に故郷へ帰り、落胆させられる現実の故郷を見たことに対応している。しかし、魯迅は最後には希望を持って対処し、故郷を離れる。この出発から魯迅は心中の理想の故郷を生涯追い求めることになる。こうした叙述構造は魯迅の文学と思想が成熟に向かっていることを反映しており、小説の伝える感情は当時の社会情勢と共鳴しないわけにはいかず、さらに東アジア地域でも共鳴を引き起こした。

中国における『故郷』の重要性は、教科書に掲載された歴史からうかがい知ることができる。『故郷』は23年に商務印書館版の『新学制国語教科書』に掲載され、「文化大革命」の10年間を除き、一貫して中国人の中学生時代の必読テキストで、学校教育の重点になっている。この現象は現代国語教育史における奇跡といえるだろう。

『故郷』は発表後、すぐに日本で注目された。27年、白樺派の代表的作家・武者小路実篤は自分が編集していた雑誌『大調和』にその邦訳を掲載した。32年1月、雑誌『中央公論』は佐藤春夫訳の『故郷』を掲載し、35年には岩波書店が佐藤春夫、増田渉共訳の文庫版『魯迅選集』を出版し、魯迅は東アジアの文豪として一般読者に知られた。魯迅作品はここから東アジア文学における存在感をさらに深めていった。

雑誌『大調和』に掲載された『故郷』。訳者は不明(写真提供・秦剛)

53年、初めて竹内好訳の『故郷』が日本の国語教科書に収録され、中学3年生向けの教材となった。72年の中日国交正常化後、さらに多くの出版社が竹内好訳の『故郷』を中3の教科書に採用した。53年以降に義務教育を受けた日本人全てが魯迅の『故郷』を読んだことがあるといえる。作品中の「失望―挫折―希望」の構図は多くの進歩的な日本人に前向きな力をもたらした。映画『スパイ・ゾルゲ』の冒頭で、篠田正浩監督は「思うに希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になる」という『故郷』の締めくくりの言葉を引用した。

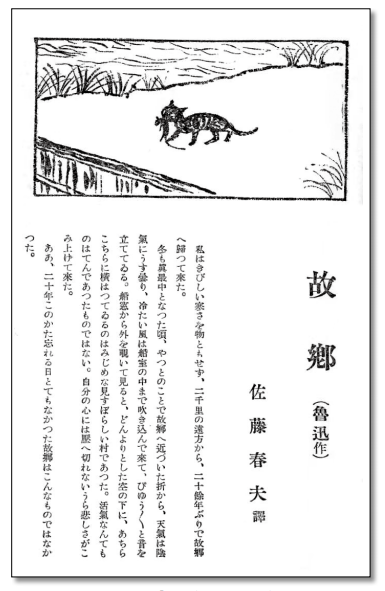

佐藤春夫が1932年に翻訳した『故郷』(写真提供・秦剛)

道や希望に関する考えにより、魯迅の文学と思想は韓国人にも影響を与えた。日本の植民地支配を受けた苦難の歴史によって、韓国人は魯迅の思想に強く共鳴した。魯迅は生前から韓国に非常に大きな影響を与え、柳樹人は25年に魯迅の『狂人日記』を韓国語に翻訳し、27年に発表した。20、30年代の植民地時代、韓国の抵抗運動家で詩人の呉相淳と李陸史らは魯迅を何度も訪ね、文学と人生への考えを話し合った。韓国の独立運動家・金九は北京や上海などで魯迅に会い、文学や芸術、人生について共に語り、朝鮮半島の独立運動や魯迅作品の韓国への翻訳紹介について討論した。第2次世界大戦後、韓国の49年版の『中国語・読本編』は魯迅の小説『薬』『故郷』を収録した。韓国の教科書に掲載された中国の作家のうち、魯迅の作品は最も多いという。

韓国人研究者の朴宰雨氏は「韓国の知識人らは非常に早くから魯迅を受け入れ始めた。魯迅の文学と思想の中に人々を封建意識から目覚めさせる資源、反封建闘争の精神的武器を見つけ、さらには帝国主義の抑圧者やファシスト権力と戦う鋭利な思想的武器を見つけた」と述べた。社会活動家、思想家の李泳禧氏は次のように指摘した。米国式資本主義が世界を支配しようとし、米国式物質主義と力の哲学がさまざまな名目と形態で全人類に押し付けられる限り、魯迅の思想は引き続き有効だろう。

東洋文化再構築の契機に

先に言及していた三つの100年に話題を戻そう。実際のところ、翻訳界の三つの出来事は翻訳界内部に象徴的な意義を持つだけでなく、中国思想の100年の激動と密接に関わっている。

「100年の『故郷』、100年の『道』」をテーマに発言する筆者

厳復は第1次世界大戦下の欧州文明の破綻を目撃し、帝国主義の弊害を深く再考した。彼は世を去る前、「中国は絶対に滅びない。旧法は増減させてよいが、絶対に背いてはならない。新しい知識は尽きることがなく、真理は無限だ。生涯仕事に励み、知識を増やすべきだ。利害を考えるときには、個人を軽く、集団を重く考えるべきだ」と遺言を遺した。

次世代の魯迅は100年前の新文化運動の中で、目覚めた中国人として、希望は前人未到の新しい道を歩むことにあると認識した。「もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ」という彼の言葉は格言となり、幾世代の中国人の心のともしびとなり、『故郷』という文学作品の思想的価値を見せた。

21年に出発した中国の進歩的な人々は苦労して行動を起こし、道を100年探り、社会革命と自己革命を経て、ようやく100年後の世の変化によって厳復の期待に応え、魯迅が思いをはせた未来への道を進み、自身の行動の価値を証明した。

今年は中国共産党創立100周年で、年初に中国中央テレビは70年代生まれの張永新監督の連続ドラマ『覚醒年代』を放送した。この新しい発想にあふれた歴史ドラマは、中国共産党誕生の起爆剤となった新文化運動を初めて全面的、立体的、かつリアルに描いて注目され、評価された。ドラマは特に魯迅にスポットライトを当て、新文化運動における彼の旗手としての地位と独自の貢献を十分に肯定した。一度は忘れ去られようとしていた魯迅が若い世代の心によみがえり、人々は民族文化における魯迅の現代的価値について認識を新たにした。

啓蒙と救国の二重変奏曲が鳴り響いたあの時代に、『故郷』などの魯迅の作品群は中華民族の受けた苦難と不幸を分析し、投げ掛けた問題は中国の進歩的な青年の覚醒を促し、東アジアの国々に影響を与え、時空を超えて今も私たちの魂を揺さぶっている。魯迅が『故郷』で提起した「道」の問題は、過去100年になかった大変動に直面する今日にも現実的な意義を持っている。

東アジアの100年を振り返ると、西洋の刺激を受けて中日韓3カ国はそれぞれ違う現代化の道を歩んできた。魯迅は当時、貧しく衰弱した祖国を前に、未知の人々と出会うために故郷を離れた。「意を寒星に寄するも荃は察せず、我は我が血を以て軒轅に薦めん(人々は私の理想を理解しないが、私は祖国と人々のために身をささげよう)」という魯迅の詩は、民族の覚醒と解放、復興のために生涯奮闘しようとする意志を体現している。日本と韓国の教育者が『故郷』を中学校の教材に採用したのは、精神的故郷の探求という点で共鳴したからだ。それぞれの故郷について討論し、出発点を再確認し、精神的故郷を再構築することは、100年にわたって現代化の道を模索し、それぞれの異なる道を歩んできた東アジア3カ国にとって特別な意義がある。大変動を前にし、私たちの人類運命共同体構築は地域文化共同体構築から始めなければならない。この意味では、中日韓3カ国の研究者が今の時代に『故郷』について討論し、未来に通じる「故郷への道」を共に研究することは、間違いなくポジティブで現実的な意義を生み出すだろう。