「こんにちは、 蘇東坡」

王朝陽=文 張晩庭=写真提供

読者の皆さんは、「春宵一刻、値千金」のことわざから、貴重な時間を大切にしようと自らを励ましたことがあるだろうか。実は、このことわざは北宋時代の文人・蘇軾(1037~1101年、字は子瞻、号は東坡)の詩『春夜』の一節だ。「春宵一刻値千金、花有清香月有陰」(春の心地の良い夜のひと時は、千金に値するほど素晴らしい)に由来する。

蘇軾は中国人に最も親しまれている文学者の一人である。子どもの頃から、国語の授業で、その詩と文章を読んでいたが、大人になって、この後世に伝わる名作に込められた含意――作者の波乱に満ちた人生での心境の変化をようやく理解するようになった。

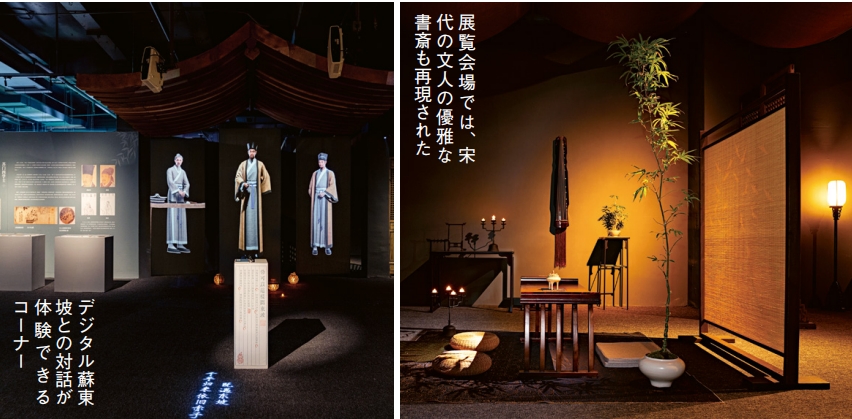

四川省成都市で、昨年12月から今年5月、蘇軾の文学の奥深さと人柄の魅力を直接的に触れて感じる展覧会が開かれた。その名も「こんにちは、蘇東坡―宋代に没入する芸術展」(以下、蘇東坡芸術展)。最先端の人工知能(AI)技術によって、歴史上の人物の蘇軾が千年の時を超えて現代によみがえり、参観者と言葉を交わし、その文学と自身が生きた世界へいざなった。

デジタルで蘇東坡再現

グリーンの背景の前で、一人のお年寄りが机に向かい、巻物に「先生好」(こんにちは)と大きく3文字を振るった。そして立ち上がり、誰もいないそばに巻物を見せ、軽く頭を下げあいさつし、深く腰をかがめてお礼をした。これらの全てを、老人の向こう側のディスプレーで見た時、まったく異なる光景が現れた。老人のそばには痩せた中年の文人が立ち、書道作品を鑑賞した後、優雅に一礼した。老人から送られた言葉に感謝するかのように。

これは蘇東坡芸術展のインタラクティブ体験装置である。スタジオに入った参観者は、モーションキャプチャーや拡張現実(AR)などの技術によりデジタル蘇東坡と同じ画面に現れ、一緒に動画を撮影できる。

スタジオを出ると、参観者の一人の張品耀さん(81)は、時空を超えて大好きな文学者と共演した体験に、「蘇軾のファンとして、今日は先生に会えてとても感動しました。現代のテクノロジーで歴史上の人物をよみがえらせるのは本当に不思議ですね」と感慨深げだった。

生き生きとしたデジタル蘇東坡は、老舗書店「中華書局」の70億字以上の古書資料をベースに開発された。開発者は1年近くの時間をかけ、膨大な文字記録や絵画、石刻画の拓本の中から、蘇軾の外見や体つき、性格や好みなどの特徴を整理・練り上げ、3D技術やモーションキャプチャーなどによって表現した。

開発の企画・準備作業に携わった北京のIT企業で組織する中関村ビッグデータ産業連盟の高宇副事務局長(49)は、「頭のまげが見えるよう、蘇東坡がかぶる帽子を半透明にするかどうかといった細かい部分まで、専門家らと会議を開き議論しました」と当時の仕事を振り返った。また、「一つ一つディテールに対してこだわることで、デジタル技術で作られたキャラクターに生命力が宿り、歴史上に存在したというリアリティーを持たせるのです」と強調した。

外見などの歴史上の蘇軾のイメージをしっかりと再現しただけでなく、デジタル蘇東坡の博学多才ぶりも成都の展覧会場で実証された。この蘇東坡と来場者との対話交流は、会場で最も人気のインタラクティブ体験プログラムの一つだった。来場者は長い列を作り、「現代の文学創作に何かアドバイスがありますか」「今日の展覧会の盛況ぶりを見て、詩を作ってください」「古里に帰って何を感じますか」などと質問した。こうしたさまざまな問い掛けに対し、デジタル蘇東坡は一つ一つ丁寧に答えていた。

「一番多かった質問は、『ちょっと四川の方言でしゃべってみてください』でしたね」と展覧会のプロデューサー張晩庭さん(37)は紹介した。「成都人は面白おかしいことが大好きで、蘇軾も四川人なので、観客は必ずデジタル蘇東坡に古里の言葉を一言二言しゃべらせるだろうと思っていましたよ」

成都展の前に、四川なまりのトレーニングを施されたデジタル蘇東坡は、会場でも多少のお国なまり程度の問い掛けには全く動じることがなかった。来場者は、「蘇東坡」が慣れ親しんだなまりであいさつするたびに、大喜びしていた。

観客と共に作り上げる展示

近代中国の作家・林語堂(1895~1976年)はかつて、人々は蘇軾のことを思い起こすと、その心を理解したような笑みを浮かべると話した。蘇軾の楽観的な精神、生活を愛する人生観、彼が作った料理など、中国人が抱いている蘇軾のイメージは面白く親しみやすいものである。老若男女を問わず、誰もが蘇軾に自分とぴったり重なり合う部分を見つけられるし、人生のさまざまな段階において、蘇軾について新たな理解を得ることもできる。

これもプロデューサーの張さんが蘇東坡芸術展を企画したインスピレーションの一つだ。張さんはこう語る。「私たちはデジタル技術や音響や光の演出などを利用し、古代の生活風景を再現しました。蘇軾はどんな人間だったのか、どのような精神を持っていたのか――。その答えは、私たちが伝えるのではなく、皆さんが展示との相互作用を通し、自ら得た体験と結び付け、蘇軾とは、その文学作品とは、千年前の中国の様子とは何かを自分なりに考えてほしいのです」

その一つの例が、12世紀の北宋の都・東京(現在の河南省開封)の様子を描いた国宝級の名画『清明上河図』の展示だ。参観者がデジタル絵巻物の世界に足を踏み入れると、絵がゆっくりと広がっていく。人が歩くに連れ、周りからにぎやかな物売りの声や人の話し声など、さまざまなシーンの音も聞こえてくる。青年時代の蘇軾は、相国寺を観光し、にぎわう都の風景を見て、「万人如海一身蔵」(人が海のように多い都では、隠居するのは簡単だ)という感慨を発した。

プロデューサーの張さんは、さらにこう説明した。「今回は、『清明上河図』の相国寺の部分を特に抜粋して展示しました。さらに、元の絵には描かれていない春夏秋冬の季節の変化も加え、映像をより生き生きとさせ、その場にいるような臨場感を観客に与え、蘇軾の当時の心境を感じさせたいと考えました」

主催者側は、1300平方㍍の会場に実景とデジタル映像を組み合わせ、蘇軾の文学作品の境地を表現するコーナーを多く設けた。築山に立つ1本の木の後ろには、満ちては欠ける月をプロジェクターがスクリーンに映し出し、月の下には半開きの小さな窓を置いた。

この光景から観客は蘇軾の詩を思い出し、子ども連れの親は「人有悲歓離合、月有陰晴円缺」(人には別れと出会いがあり、月には陰りや晴れ満ち欠けがある)とつぶやいた。また多感な若い女性は、この窓の下に行き、月明かりで自分の影を映しながら、「小軒窓、正梳粧」(小さな窓のそばで化粧をする)と、蘇軾が死別した妻をしのんで作った詩の一節をつぶやき、動画を撮影していた。

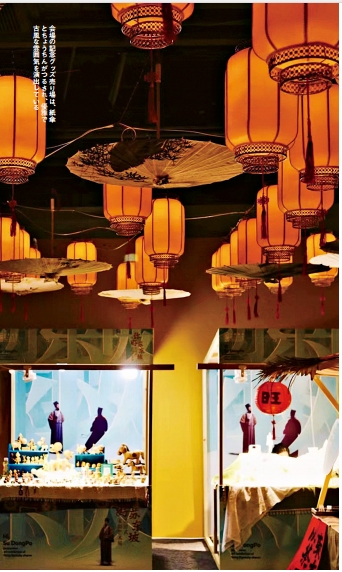

会場では漢服姿もよく見かけられた。こうした来場者は、古画『西園雅集図』の一部がそのまま再現されたコーナーに入ると、机に向かって座り、ハスの花の形をした器を持ち上げ、そっと香りを嗅いだ。観客が加わることで、その瞬間に古代の名画がよみがえった。観客は、宋代の文人のみやびやかな遊び――香道を没入式で体験することにより、自分も時空を超えて現代に再現された宋代の優雅な絵の一部になった。

「成都展で観客から受けた一番多い評価は『自由自在』です」と張さんは明かす。「観客は、他の展示会ではこれは触ってはいけない、あれは動かしてはいけない、写真を撮ってはならないと対応が冷ややかだが、蘇東坡芸術展は自由だと言ってくれます。観客が、われわれが作った宋代の形や構造の器を手に取って見たり、使ったりしてみても全く問題がありません」

張さんはこう期待する。「こうした細かな部分が観客の没入感を深め、意識せずにすんなりと蘇軾が生きた宋の時代に触れることができるのです。観客が自ら宋代の美意識を発見し、またそれを自ら探し求めるプロセスにおいて、伝統的な美意識への憧れが芽生えるよう願っています」

デジタル技術+伝統文化

伝統文化・芸術・テクノロジーが融合した蘇東坡芸術展は、張さんによれば、「先端技術によって伝統文化の芸術性を広げること」だという。今回の芸術展は、現代に生きる人々の美の志向に合わせた斬新なコンテンツを生み出すと同時に、伝統文化の継承・普及という社会的価値を実現し、商業的な価値も獲得した。

実際、蘇東坡芸術展は昨年5月、湖南省長沙市で初公開され、7月に江蘇省蘇州市、12月には四川省成都市で巡回展示された。3回の芸術展で来場者数は延べ10万人を超え、各回のチケット収入とも100万元に上った。さらに、ブランドとの提携やネットでのライブコマースなどSNSでのマーケティングを含めれば、関連収入は1000万元規模に達した。

蘇東坡芸術展のビジネス的な価値について、プロデューサーの張さんは、「日常生活とのつながりを築く」という一言にまとめた。

「現代のテクノロジーは、紙に書かれた伝統文化を生き返らせました。例えば宋の時代、茶をたてることが文人の上品なたしなみとなったのは広く知られています。しかし、それがどのくらい上品なことであったのかは、私たちは文献を読んで想像するしかありません。現代人にとって、同じような体験をするのはハードルが高すぎます」と彼女は説明した。

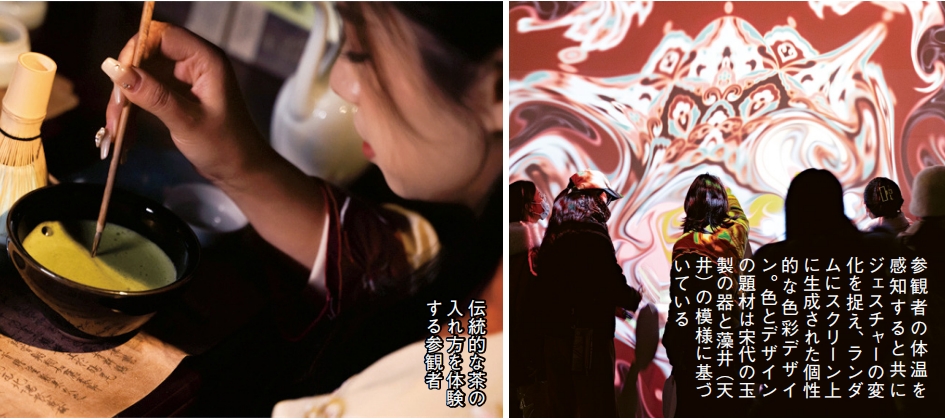

成都展では、このハードルが下げられた。会場では、ハーブティーのブランド「茶研官」(ハーバルティーオフィサー)が抹茶製品のプロモーションイベントを行った。デジタル映像や音と光で演出された宋代の文人サロンのシーンで、「茶研官」が招待した抹茶愛好家が「蘇東坡」に扮し、茶わんを温めることから始め、宋代の茶の入れ方の手順を一つ一つ再現した。

会場にいた観客も自ら茶の道具を手に取り、茶せんを振り、古代の茶会の一員となって「蘇東坡」と一緒に茶を味わった。この体験をきっかけに、多くの観客が会場の記念品ショップで「茶研官」の抹茶製品を購入した。

「展示を通し、宋代の優雅さは見て触れる情景になりました。より直感的に感じられるので、観客は伝統文化と現代の日常生活のつながりを簡単に築くことができます」と張さんは話した。

「竹杖芒靴軽勝馬、誰怕。一蓑煙雨任平生」(竹のつえをつき、軽いススキの靴を履けば馬より軽快で、誰を恐れようか。みのを身に着けて風雨に任せ、このように私は一生を過ごそう)。このよく知られる蘇軾の名句を例に張さんは、この句にもビジネス価値が眠っていると説明する。

「多くの中国人はこの詩を暗唱できるし、詩に込められた蘇軾の楽観的で大らかな人生への向き合い方もたたえています。私たちが、もしこの詩と現代人が好きなアウトドアスポーツの登山などの日常生活をうまくつなげられれば、消費者は将来、詩と共鳴した心情を表すために、『蘇東坡限定モデル』と名付けられたシューズや登山用ステッキを買うかもしれません。現代のテクノロジーを加えることで、伝統文化は高いビジネス価値を実現する可能性があります」と張さんは将来を見通す。

前出の中関村ビッグデータ産業連盟の高副事務局長は、「デジタル蘇東坡は、100万元単位の投資が必要なプロジェクトでした。コストはかかりましたが、展覧会を通して10万人規模の来場者に伝統文化を分かりやすく体験してもらいました」と振り返った。

デジタルヒューマン産業は2021年に急速に台頭した。高副事務局長によれば、当時、技術の応用については二つの考え方しかなかったという。「一つの考え方は、品質を高めデジタルヒューマンのリアルさを追求すること。もう一つは、規模を追求し大量生産すること。例えば本人の写真などに基づいてデジタルヒューマンの名刺を生成することです」

高副事務局長から見れば、この二つの考え方はどちらにも欠点がある。「むやみに高い品質を追求すると、コストがかさむだけでなく、広範囲での応用は実現しにくくなります。また、デジタルヒューマン名刺を大量に作るような応用はあまりにも安価になり過ぎ、業界の発展の役に立たず、コンピューターの能力と電力資源の無意味な消費です」と分析した。

デジタル蘇東坡の研究開発と実用のプロセスにおいて、中関村ビッグデータ産業連盟は張プロデューサーと協力し、新しい実用モデルを探し当てた。「それはデジタルテクノロジーと文化産業の結合で、将来の発展のトレンドになると信じています」と高副事務局長は自信たっぷりに言い切った。

文化にテクノロジーを与え、伝統文化に眠るビジネス価値を呼び覚ます。テクノロジーに文化を与え、デジタル技術の応用シーンを開拓する。陶淵明や李白、李清照……デジタル技術プラス伝統文化によって、将来より多くの歴史的な人物が古い書物からよみがえり、時空を超えて現代の私たちに「こんにちは!」とあいさつを送るだろう。

人民中国インターネット版