味付け

子どもの成長に伴い、彼らを米国のサマーキャンプに送り届けるのが私の夏の恒例イベントになった。毎回6週間という長丁場で、東海岸のメーン州やペンシルベニア州に近く、ファストフード店まで車で2時間、スターバックスまで4時間もかかるような場所だった。

子どもたちがキャンプにいる間、私は「発表会の日」や「送り迎えの日」のために用意された保護者用のベッド・アンド・ブレックファスト(朝食付きの家庭的な宿)に滞在した。朝食はテーブルに美しいレースのテーブルクロスがかけられ、手作りのパッチワークのランチョンマットや小花模様のナプキン、摘みたてのブルーベリー、自家製のハチミツなどで彩られた素晴らしいものだったけど、私の胃はどうしても「家」を恋しがってしまうのだ。焼きたての焼餅(中華窯焼きパン)に油条(中華揚げパン)、白粥に小皿のおかず──一度思い浮かべてしまうともうたまらない。米国で過ごしたあの夏の日は、まさに「我慢の季節」だった。学生時代の米国暮らしで、自分の胃袋は結構西洋ナイズされたと思っていたのに、結局のところ、私の胃袋は生まれ育った土地に縛られているのだと痛感させられた。

多くの恩恵を受け取っている私が中国人に生まれたのは、前世に積み重ねた徳のおかげではないかとつくづく思う。たとえば、先人が残してくれた豊かな食文化。私はかつて地理の教科書に「辺境」と書かれていたような場所にも足を運び、世界中の大都市でさまざまな料理の個性や特徴を見比べてきたが、そこで知ったのは、有名な料理の背景には必ず物語や歴史があるということだった。だから料理にも決まった名前がついて、長く親しまれている。たとえば四川料理の麻婆豆腐、イタリアンのピッツァ・マルゲリータなどは、メニューを開くまでもないほど有名な料理だ。

中国は膨大でさまざまなものが作られているから、料理の種類も実に多い。味覚の嗜好もさまざまで、大まかに分けると、南は甘く、北はしょっぱく、東は酸っぱく、西は辛いという特徴がある。とはいえ、東西南北がクロスオーバーする今は、新たな味との出会いも容易だ。特に若い人たちの胃袋は常に「旅」を楽しんでいる。それは確かに恵まれた話だが、都市生活のリズムはあまりにも速くて、若い人たちの胃はすでにファストフードに飼い慣らされつつあり、古き良き味わいへの感覚を徐々に失っているようにも見える。こうした感覚は、「食の記憶」の積み重ねで生まれるものだ。子どもたちに「中華胃袋」でいてほしいとは決して思わないが、高温で揚げた食べ物、水素化植物油の副産物、お菓子をサクサク食感にして見た目も良くするマーガリンなどが氾濫するのを見るにつけ、これらが体に蓄積されれば、さまざまなアレルギーや慢性疾患、はてはより深刻な病気の原因になるのでは、とつい心配してしまう。私たちは、家族で一緒に台所に立つことや食卓を囲むことに、もっと時間をかけるべきではなかろうか。その最適解が、家でご飯を食べることだ。それを繰り返すことで、子どもたちの胃袋に健康的で昔ながらの味が刻まれ、味の記憶として残り続けるだろう。

代表的な中国伝統の味

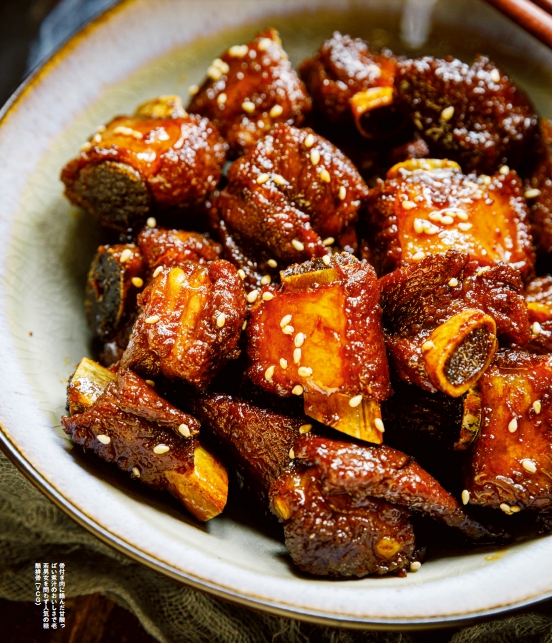

紅焼

「紅焼」に必須な調味料は醤油で、あとは好みに応じて酒、ネギ、ショウガ、八角、花椒、塩、ごま油、砂糖などを加えるが、煮込み時間が長い時には砂糖の代わりに氷砂糖を使う。

わが家の簡単な家庭料理は、豚肉とゆで卵を一緒に紅焼にしたもので、適当に作ってもおいしくできる。しかし同じ紅焼でも、我が家のお手伝いさんの得意料理「紅焼蹄膀(豚すね肉の紅焼)」となると、話はまったく別だ。肉は煮る前に湯通しし、さらに下揚げをする。醤油も「これはしょっぱい」「あれは薄すぎ」「これは香りが足りない」と駄目出しばかりなので、結局いくつかの醤油をブレンドし、記憶の中の「正しい味」に調整する。そして花彫酒(貯蔵年数が長い紹興酒)と氷砂糖を加え、弱火でじっくり煮込むのだ。チンゲンサイを添えて盛り付ければ、紅(醤油色)に緑が鮮やかに映えるひと皿の出来上がり。見た目はふっくらして艷やかだが、驚くほどしつこさがない。コツを尋ねると、「醤油と酒と氷砂糖。他の調味料は何も入れません」ときっぱり。つまらない質問をしたものだと、思わず自分を恥じてしまった。紅焼なら誰でも作れるが、彼女のような境地に達するにはまだまだ修行が必要なようだ。

甘酢あん、咕咾

母が教えてくれた「糖醋排骨(スペアリブの甘酢煮)」は、いまや私の「万能レシピ」になっている。甘酢の割合は、「水5、砂糖4、酢3、醤油2、酒1」。これをスペアリブと一緒に火にかけて、沸騰したら弱火で20分煮込むだけ。子どもが小さかった頃は夕飯の準備になかなか時間が取れなくて、このお助けメニューには散々世話になった。

咕咾肉(酢豚)は海外の中華料理店ではよく看板メニューになっているが、私はこの料理には「本場」がないとずっと思っていた。味付けの砂糖と酢はたっぷりと。酢と醤油は色が薄いものを使う。そこに酒、塩、ごま油、ケチャップ、最後に片栗粉を入れた合わせ調味料を作っておく。中華鍋を熱したらパイナップルとピーマンを炒め、合わせ調味料を加えて手早く炒めるが、片栗粉の濃度がついてくると焦げやすいので注意が必要だ。最後に粉をまぶして下揚げをした肉を加え、調味料をさっと絡めたら出来上がり。

香港の有名な老舗の「蛇王芬」に行ったとき、私は迷わず「菠蘿咕咾肉(パイナップル入り酢豚)」を注文した。運ばれてきたものは、海外でよく見る皿の中が甘酢あんで満たされているようなものではなく、コーンスターチ、卵、紹興酒、醤油でマリネして粉をはたき、絶妙な火通りに揚げた脂と赤身のバランスが程よい肉を、ほどよい量の甘酢あんで絡めたものだった。

のちに知った作り方は実に手が込んだもので、肉は下揚げしたあと揚げかすを取り除き、二度揚げするのだという。これで表面と中心部の火通りが均一になる。さらに紙で何度も余分な油を取り除くことで、衣のサクサク感が保たれる。合わせ調味料にもこだわりがあり、浙江の醸造酢、ケチャップ、赤砂糖、鶏スープ、片栗粉、塩、老抽(中華たまり醤油)、サンザシ粉、いちごジャムが入る。咕咾肉というと甘さと酸味に重点を置きがちだが、実は塩味も大事で、三つの味をバランスよく調和させなければならない。ちなみに、肉の下味には砂糖を加えない。砂糖がカラメル化して色がつきすぎてしまうからだ……。香港でこうした数々のこだわりを聞くに至って、咕咾肉の本場は恐らく広東であろうと、ようやく悟ることができた。

宮保

「宮保」の名は、清代に四川総督を務めた丁宝楨にちなんでいるという。「少保」の称号は、清朝の雍正帝の時代から功ある高官に授けられる宮廷の恩典の一つだったが、「捻軍の乱」を平定した丁は「太子少保」の名誉職を賜り、「丁宮保」と呼ばれるようになった。「丁宮保」はたいへんな美食家で、中でもさいの目切りの鶏肉(鶏丁)炒めが大のお気に入りだったため、帰省のたびに鶏丁の特別料理がふるまわれたという。これが後に「宮保鶏丁」となる。

この料理の合わせ調味料は、老抽、酢少々、酒、塩、ごま油、多めの砂糖。そこに水溶き片栗粉が入る。油を熱したら強火で花椒を炒りつけ、色が黒くなったら取り出す。唐辛子のぶつ切り、ショウガのみじん切りを炒めて香りが立ったら好みの具材とピーナッツを加え、全体に火が通ったら合わせ調味料を加え、片栗粉のとろみがついたら火を止める。定番の鶏のさいの目切りを入れる時には、卵白をまぶしてから油通ししておく。エビやイカの松笠切りなどもおいしい。

麻辣

合わせ調味料は、豆板醤、醤油、酢、酒、砂糖、塩、花椒の粉、ごま油。ネギとショウガを炒めて香りを出したところに、あらかじめ火を通した具材を加え、合わせ調味料を入れて炒め合わせる。四川の名物料理「麻辣鶏」はこの作り方だ。「麻辣腰花」(豚マメの麻辣ソースあえ)のような冷菜の合わせ調味料は豆板醤の代わりにラー油を使い、加熱せずに食材を和える。

近年人気の「麻辣火鍋」のスープベースには、さまざまな香辛料や中薬が入る。あらかじめクローブ、ビャクズク、甘草、シナモン、草果などをガーゼ等に包んでおき、八角と花椒を炒って香りを出し、油を熱した別鍋でショウガとニンニクのみじん切り、コショウと共に炒め、数種類の唐辛子粉、豆板醤、スープを加えたらガーゼに包んだ香辛料を投入し、弱火で3時間ほど煮出して完成となる。