露出オーバーな都市、東京

劉檸=文

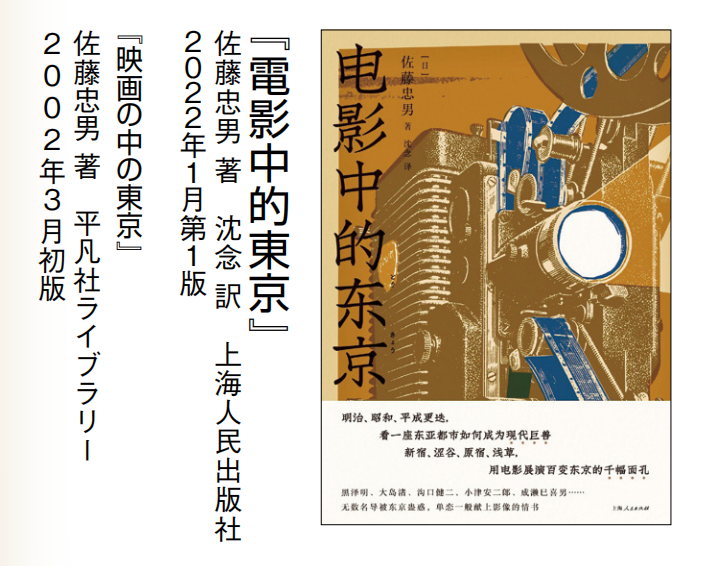

この『映画の中の東京』を読み終えた時、不意に何年か前に私が映画評論を書いた際に使った「東京は露出オーバーな都市である。この大都会のどの一平米の土地の上にも、一度ならず三脚が立ったことがあるように思う」という表現を思い出した。この表現は文学的誇張のきらいがあるにしても、確かに世界で東京ほど大量のフィルムを費やした都市はないといえる。

日本の映画産業は東京の「地方産業」と言ってもよく、東宝・松竹・東映・日活など時代時代に映画の星空を照らした映画製作会社はほとんどが東京・横浜圏にあり、明治から平成まで、彼らは時代劇あるいは現代劇の形式で、特撮ではなく物語により、江戸城や大東京を完璧に銀幕上に映し出し、一代そしてまた一代と日本人の疲れを癒やしてきた。

文学青年にとっての東京は、基本的に「西洋的なラブ・ロマンスを背景にした山の手」に等しく、その典型的な例は五所平之助が1947年に監督した作品『今ひとたびの』である。ヒロインは上流家庭の娘で、山の手の邸宅に住み、ヒーローは学生で、山の手の高台にある大学に通っている。彼らがランデブーするのは、青山の神宮外苑の絵画館の前だった。彼らは左翼活動に参加しているが、それは西洋のマルクス主義の影響を受けているからである。

山の手が武士や貴族文化の台地であるならば、下町は平民文化の低地であり、かつ後者は前者よりも階層にバリエーションがあり、より人情味にあふれ、ひいてはより「粋」である。佐藤忠男からみると、島津保次郎、五所平之助、小津安二郎を代表とする松竹系の大監督がこのような「粋」な芸術作品をつくり出すことができたのは、彼ら自身の文化的出自と密接な関係がある。同時に、五所や小津は同時代のハリウッド映画の中から多くの「都市の神髄」的な表現技法と洗練されたタッチを学び、日本映画史上に「小市民映画」というジャンルを生み出し、銀幕上における「第二の下町建設」という芸術的な夢をかなりの程度実現した。かつて物理的な形で存在していた下町は、関東大震災(1923年)による壊滅を経て、再建されたが、再建後の都市の姿は基本的に洋風なものとなり、下町と山の手の境はあいまいになり、区別がつかなくなった。

映画は芸術テキストであると同時に、社会学・政治学のテキストであるとも言える。具体的にどの面を現すかは、見る者の視点によって決まる。今日の東京で私が最も注目するのは、各種の風格が入り混じる特有な雑踏の美である。これに対する佐藤忠男の解釈とは、「東京は雑然のデモクラシーを目指す」というもので、彼は心のうちでこうした「雑然として無秩序」を称賛しており、「東京は比較的金持ちが多く住む街と、比較的貧しい人々が多く住む街という違いはあるし、比較的に知識層が好む街と、比較的に労働者層の多い街という違いもある。しかし、例えばアメリカの多くの都市のように、地域によって住む人々の階層が歴然と違うという傾向はあまりない。……恐らくそのために、東京は都市として整然と整った美観を保ちにくい……」。

早くに北陸から上京した地方出身の若者であった佐藤忠男は、生涯映画テキストの中で彼が人生の大半を過ごしたこの都市を知り、理解しようとしたが、自分が東京を知っているとはあえて言おうとしなかった。それは、この怪獣のような神秘的な都市が今日でもいまだ絶えずその顔を換え続けているからだろう。