農村から突然の支局再建へ

張雲方=文・写真提供

1972年の7月は、北京の長い歴史の中でも特に暑い夏だった。また、その熱気に匹敵するほど中日関係はますますヒートアップしていた。米ソ対立が激化し、中ソ間の摩擦が一触即発の状況にある中、米国はそれまでの戦略を見直し、中国に友好を示すという大胆な手に打って出た。

こうした国際情勢は一衣帯水の中日関係にも影響を及ぼし、周恩来総理も、タイミングを計って中日国交正常化の実現に向けラストスパートをかけていた。中国は日本の政局の変動、特に自民党総裁選での田中角栄の「自主外交」と日中関係正常化に関する発言を注視していた。周総理は、中日覚書貿易事務所(LT貿易事務所)東京連絡事務所の蕭向前首席代表に対し、田中角栄や大平正芳ら自民党の要人にひそかに接触して中日国交正常化についての感触を探るよう指示した。同時に、中日国交正常化の道筋を付けるため、中日友好協会の孫平化副秘書長に上海バレエ団を率いて日本を訪問するよう命じた。

同年7月7日、田中角栄が自民党総裁選に勝利し、無事に組閣を終えた。初閣議後の談話で田中首相は、「中華人民共和国との国交正常化を急ぐ」とはっきり表明した。これに呼応して周恩来総理は、7月9日に行われたイエメン政府代表団の歓迎レセプションで、「田中氏の『中華人民共和国との国交正常化を急ぐ』という発言を歓迎する」と表明した。その後、14日に上海バレエ団の東京公演の幕が開けた。翌日、『人民日報』に上海バレエ団の東京公演の記事が掲載された。

新華社の記者が書いたこの記事は、臨場感たっぷりに公演の盛況ぶりを紹介していた。また、開演式に出席した民間友好に携わる人々の氏名リストも長々と載せられた。そして記事の末尾には、「日本の文化庁の関係者も出席した」と軽く一言添えられていた。

『人民日報』のこの記事を読んだ周総理は大変不満だった。

掲載翌日の未明2時、周総理は人民日報社の国際報道を担当する副総編集長の潘非氏を呼び、問い詰めた。「潘非、われわれが何をしているのか分からないのか。田中首相が政府関係者を派遣してバレエを見せたのは政治であり、その意思表明であり、私たちへの呼応なのだ。この記事は政治を全く分かっていない」。すると潘副編集長は、「党中央の指示通り、人民日報社の海外特派員を全員国内に呼び戻したので、この記事は新華社発の共通原稿で、私たちはそのまま掲載しました」とありのままに報告した。すると周総理はすぐさま新華社の責任者を呼び付け、「君たち新華社は一体何をやっているのか。党中央の考えや計画、政治を分かっているのか。よく考えもしないで、どうしてこんな記事を出したのか。田中首相の政治姿勢を示す文化庁関係者の出席を、なぜ記事の冒頭、もっと言えば見出しに出さなかったのか」と厳しく叱責した。

周総理の批判は、人民日報社の海外特派員の再派遣には逆に決定的な吉報をもたらした。その後、潘副総編集長の手配により、人民日報社の「海外支局の再開と特派員の選抜に関する報告」が周総理と党中央政治局の元に送られた。同政治局の常務委員は全員、速やかにこの報告書に目を通し賛同を表明した。これで人民日報社の海外特派員の再派遣と、全国的にその候補を選抜することが決まった。

党中央の計画により、人民日報社はまず日本とパキスタン、朝鮮と米国に支局を開設することにし、中国全土で特派員の人材を探し選抜することを決めた。

カエデの葉が紅葉し始めた73年の秋、社会主義教育活動隊の一員として吉林省樺甸県に派遣されていた私は、書類を整理していたとき、突然、県党委員会組織部から電話を受け、緊急任務があるので至急県城(県庁所在地)に戻るよう命じられた。県城に戻ると、組織部長は密封された公文書封筒から1枚の新聞記事の切り抜きを取り出し、私にすぐ翻訳するよう言いつけた。その切り抜きを見ると、日本の新聞の社説だった。内容は中東の石油情勢についてだった。

部長から原稿用紙を受け取り、隣にある応接室に座り、改めて文章を最初から最後まで注意深く読んだ。この社説は、中東情勢やオイルショックが世界経済と政治に与える影響について分析していた。2時間ほどかけて社説の翻訳を終え、原稿用紙にきちんと清書して部長に渡した。このわずか2時間が私の人生を決めるとは、当時は思いも寄らなかった。

74年6月、吉林省党委員会の組織部から電話が来て、省の党委員会に来るよう言われた。何のことか分からず、少し不安だったが、組織部に着くと、気がかりになっていたのがやっと落ち着いた。組織部の副部長は、「おめでとう。君は試験で優秀な成績を収め、党中央に選ばれた。人民日報社に行く準備をしておいてくれ」と私に告げた。

その1年前、人民日報社の人事部と国際部のスタッフが、中央政府の許可書を持って全国各地を駆け巡り、特派員を選抜していたのだ。彼らは各省・市で多くの人を面接していた。時間の関係で、農村などの末端に下放(党の幹部などを農村や工場に送る政策)された人については試験を行わなかったが、試験問題を預け、省の党委員会組織部に代わりに考査を依頼したのだった。

突然、県の党委員会組織部に呼び出され、慌てて翻訳した中東の石油に関する文章は、なんと試験問題だったのだ。翻訳自体、中国語の能力だけでなく日本語の能力も見ることができるので、まさに一石二鳥だと言える。

後で知ったのだが、その年は日本語ができる特派員は全国で一人しか選抜されなかった。しかも、いわゆるテストを受けたのは私一人だけだった。日本語だけでなく、その他の言語で人民日報社に選ばれ入社した者の中でも、テストを受けた者は一人もいなかった。これも私が末端の農村に下放されたためだったのだろう。

私は運が良かった。

75年の秋真っ盛り、人民日報社から新たに派遣される特派員の第1号として、私は日本に向かう中国国際航空機の機上の人となった。空高く飛ぶ飛行機から色とりどりに染められた大地を見下ろすと、一抹の不安がよぎった――向かう先は見知らぬ国で、全てはゼロ、未知からのスタートだと。

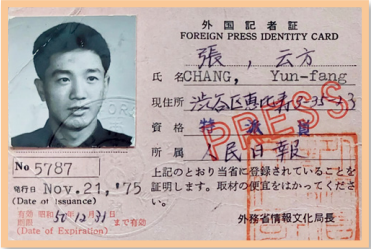

日本に着任後、外務省から発行された筆者の外国記者証(1975年)

その機中で一篇の詩を書いた。

徐福銜命求神仙

鑑真東渡結良縁

歳月両千波濤涌

続写和平開新篇

(訳)伝説の徐福は始皇帝の命を帯びて仙人を求め

鑑真和上は日本へ渡り良き縁を結んだ

歳月は二千年の大波を越え

平和の新たな一章を書きつなぐ

ここから人民日報東京支局の再建という重要な任務が幕を開け、私の日本での3期連続の特派員生活もスタートしたのだった。