「中日友好の船」訪日エピソード(5) 碧海と青山、あふれる友誼

張雲方=文・写真提供

1979年6月3日の朝、明華号は「中日友好の船」の日本一周航海の最終寄港地である長崎に到着した。

長崎は、原子爆弾の投下を受けた二つの都市のうちの一つであり、もう一つは広島である。ここ長崎は工業の発達した地であり、世界最大級かつ最も有名な造船所を擁している。76年、長崎華僑総会副会長の兪雲登氏の案内で、私は三菱重工業長崎造船所香焼工場を特別に取材した。120万㌧級の壮観な巨大ドックと1200㌧のガントリークレーンを目の当たりにし、日本が「造船王国」と呼ばれる理由を実感した。それは単に四方を海に囲まれているという地理的条件だけでなく、自主開発・独自技術・科学的管理を実現しているからである。

長崎県知事の久保勘一氏は、中国の古くからの友人だ。歓迎式典において、久保知事は廖公(廖承志氏)に次のように語った。「私たちは、長崎造船所で縮小された機械設備の3分の1を無償で中国に提供し、中国の発展に貢献したいと考えております」。歓迎式では、日本の友人たちが黒い対襟(前開き)の中国民族衣装をまとい、壮大な龍灯踊りを披露した。駐日中国大使館の参事官・陳抗氏は、「これほど壮観な光景は中国でも見たことがありません。私にとっても初めての経験です」と述べた。副知事・高田勇氏の夫人はその場で即興の演歌を熱唱した。廖公はあいさつの中で、「中日友好の船がどこに行っても、官民を挙げての熱烈な歓迎を受けました。私は大平首相に感謝し、日本の地方自治体に感謝し、日本国民に感謝します。これは中日友好が広く民意に支えられており、両国民の利益に適っていることの証しです」と感慨深く語った。

代表団の青島グループは香焼工場を訪問し、造船技術について交流し、大きな収穫を得た。中国の改革開放後、三菱重工業長崎造船所香焼工場は中国との交流を深め、上海・大連などの造船所に対して技術者の育成支援を行った。唐代、弘法大師・空海が長安から帰国する際、この地に立ち寄り、島で香をたき経を唱えたことにちなみ、この小島は「香焼」と名付けられた。私は78年に『人民日報』に「船島行」という記事を発表し、香焼工場の様子を紹介した。

長崎は華僑の多く集まる地域であり、彼らの多くは飲食業に従事している。長崎華僑総会会長の趙松年氏、副会長の兪雲登氏らも、いずれも飲食店の経営者だ。6月4日には、日本全国から160人の華僑団体の代表者が長崎に集まり、「中日友好の船」のために盛大な親睦と送別の大会を催した。

長崎には日本最大の孔子廟、すなわち孔子記念館がある。廖公は京都華僑総会会長の林伯叡氏にこう語った。「孔子は中国の聖人であると同時に、世界の聖人であり、われわれ東アジアが共に敬う人物です。彼の『有教無類』(全ての人に分け隔てなく教育を施す)という思想は、教育の根本理念です。教育が普及してこそ、科学技術が飛躍し、民族が強くなる。異郷に暮らす皆さんこそ、教育に力を入れるべきです」。また、九州の華僑団体の代表者・林其根氏にはこう述べた。「あなたが華僑を率いて孔子廟の保護と修復に尽力したことは、実に大きな貢献です。ぜひ孔子記念館の運営を引き続きしっかりと行ってほしい」

長崎を離れる前日のことだった。青島ビール工場の幹部が私のもとを訪ね、「使い終わった空の缶をいくつか探してもらえないか」と相談してきた。青島ビールは国内有数のビールブランドであったが、長年、容器の密封が甘く、品質に大きな影響を及ぼしていた。当時の中国ではまだ缶ビールを見ることもなければ、その生産ラインも存在しなかった。青島ビールの幹部たちは、この機会に缶の密封技術を学び、製品の品質と保存期間を向上させたいと考えていた。私は兪雲登氏にその事情を説明した。すると翌日、明華号の出航前に、兪氏は自らの経営するレストランのスタッフに指示を出し、日本の缶ビールを未開封の状態で各銘柄ごとに一箱ずつ、瓶ビールも併せて船に運び込んでくれた。それを見た青島ビールの幹部たちは、深く感動し、こう言った。「張さん、兪さん、お二人が帰国されたらぜひ青島ビール工場にお越しください。お二人は青島ビール工場にとって、永遠のお客様です」

94年、中日経済知識交流会が山東省済南市で開催された。会議終了後、私は谷牧副総理や日本の友人たちと共に青島を訪問した。青島ビール工場を視察した際、工場の幹部が皆にビールをふるまいながらこう語った。「現在、青島ビールは中国のビール界のエースであり、密封技術も最も優れている」。これを聞いた山東省党委員会書記の姜春雲氏と青島市党委員会書記の兪振声氏は、誇らしげな表情を見せていた。私はその場で黙って立っていたが、当年のいきさつを語ることはなかった。往時はもはや煙のごとく、あえて持ち出す必要もないと感じたのだ……。

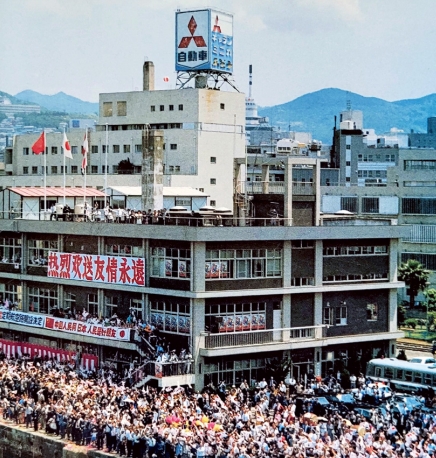

6月5日、「中日友好の船」代表団は日本での友好訪問を終え、長崎から出航し帰国の途に就いた。久保知事は数千人の県民を率い、百隻近い船に分乗して見送りに訪れた。人々は名残惜しげに手を振り続け、明華号が広大な海のかなたに消えるまで別れを惜しんだ。

5月9日から6月5日まで、約1カ月間にわたり、「友好の船」は日本を一周し、航程は6356㌔に及んだ。寄港地は下関、大阪、名古屋、東京、室蘭、新潟、富山、鳥取、福岡、長崎の10港であり、訪問先は33の都道府県、174の市、71の町に上った。日本の工業、農業、商業、文化、教育、医療など、千を超える部門、数万人に及ぶ人々と直接交流した。これは中日交流史上、規模が最も壮大(日本の第17次遣唐使は651人)で、範囲が最も広く、期間が最も長く、交流の密度が最も高く、成果も最も多かった前例のない友好交流の祭典であり、中日友好交流の歴史において永遠の金字塔といえるものであった。廖公はこれを「海の上の大学」と呼んだ。

そしてこう語った。「船に乗って日本を一周すれば、中日友好は千秋にわたり続く」

明華号が帰国する前夜、廖公は関係者を集めて初歩的な総括を行い、五つの心得を整理した。

一、視野を広げたこと。「友好の船」の乗員600余人のうち、97%が初めての海外渡航であり、日本の発展の様子を目の当たりにして、視野を大きく広げた。

二、思考を転換したこと。改革開放前、中国の人々は国家発展に関する新しい理念を欠いていた。今回、日本の都市や農村、工場、企業、政府機関を見学したことで、秩序正しく合理的な管理、先進的な技術、そして深いレベルでの発展モデルと開放的な思想を実感することができた。

三、中国の発展への自信を強めたこと。日本は国土が狭く資源にも乏しいが、戦後の荒廃からわずか23年で世界第2の経済大国に成長した。中国は国土が広く、人口も多く、資源も比較的豊富である。正しい方向を見定め、苦労を惜しまなければ、必ず発展のチャンスをつかみ、目覚ましい成果を上げることができる。

四、文化は社会発展の基盤であること。日本の発展は、先進文化を積極的に取り入れてきた歴史そのものである。古きを捨て新しきを取り入れ、長所を取り入れて短所を補い、優れた伝統文化を大切にしながらも、世界各国の文化の精髄を吸収している。

五、中日友好の良好な勢いを保つべきであること。中日両国には2000年にわたる友好交流の歴史があり、不幸な歴史はその中のわずか一瞬にすぎない。未来に目を向け、両国民の相互理解と信頼をさらに広げ、深めていき、真の友好な隣人になるべきである。

代表団の秘書長・孫平化氏は私に特別にこう言い付けた。「日本各界の『中日友好の船』に対する反応を収集して、廖公に報告してほしい」

この1カ月間、人民日報社の随行記者・陳泊生氏(彼は傅冬氏、王金鳳氏と並んで「人民日報記者の三羽がらす」と呼ばれた)と私の2人で、合計5本の通信記事を発表した。そのうち、私が執筆したのは2本だった。その締めくくりとして、私は「碧海青山誼滔滔(碧海と青山、あふれる友誼)」というタイトルの通信記事を書いた。文中にはこう記した。「征輪の遠影、碧空に尽き、万縷の別情、扶桑につながる……私は幾千もの陽光を集め、それを金色の大筆に束ねて、青空にこう書き記したい。『万歳、中日両国人民の友情!』」