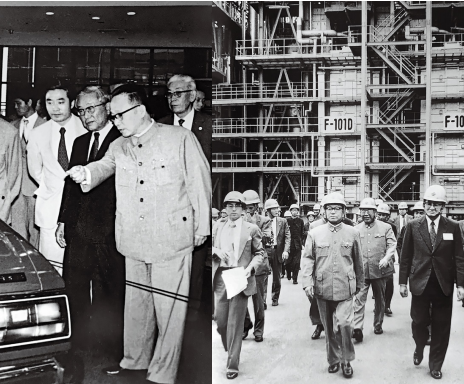

谷牧副総理の日本訪問記(下)

張雲方=文・写真提供

1979年9月4日、谷牧副総理は日本の元首相・田中角栄氏の目白の私邸を訪ねた。田中氏は門口に立って出迎え、2人は抱擁を交わした。「もっと早く来てくれてもよかったのに。ずっと待っていたんですよ」。田中氏の言葉が指していたのは、日本政府による対中政府貸付のことだった。これは中国にとっては難しい政策決定であり、日本にとっても戦略的な試金石だった。当時、米国はイデオロギーの異なる社会主義国に低利の政府貸付を行うことには賛成していなかった。だが、ソ連に対抗し、中ソ関係を離間させる戦略的必要から、黙認に転じた。中日国交正常化も、こうした大戦略の一環であった。

谷副総理は言った。「72年、まさに田中先生の正しい決断によって、中日両国の27年にわたる不正常な関係が終わりました。これは日本にとっても中国にとっても有益な、歴史的な偉業です。人々は決して忘れません」

訪日前、谷副総理は田中氏に会うために贈り物を用意していた。おそらく、毛沢東主席が田中首相に『楚辞』を贈ったことから着想を得たのだろう。谷牧副総理が選んだのは、東洋文化の趣をたたえた扇子であった。自費で専門家に選ばせ、友人で著名画家の黄胄氏が揮毫したもので、田中氏への敬意と今回の訪問への重要視が表れていた。

扇子は宋代に日本から中国へ伝わった(それ以前の中国の伝統的な扇はうちわである)。扇子を贈るという選択には、相互に学び合うという意味も込められていたのだろう。

黄胄氏は中国を代表する画家で、彼の描くロバの絵は黄金以上の価値があるといわれ、コレクターが争って求めた。

田中氏が扇子を受け取ったときの喜びは想像に難くない。さらに感心させられるのは、谷副総理が、田中氏が暑がりなのを知っていたことだ。田中氏は常に扇子を手にし、涼を取りながらも風雅な姿を見せていた。大蔵大臣時代も扇子を離さず、省内の官僚は「扇子には数字や人名が書かれているに違いない」とうわさしたほどだったが、実際には田中氏の記憶力が驚異的だったのである。中国の記者で一度会った相手の名を忘れることはなく、「コンピューター付きブルドーザー」という異名もそうして生まれた。

谷副総理は田中氏にこう告げた。「あなたが訪中時に周恩来総理に尋ねたあの『杜康酒』、中国はすでに河南に工場を建て、本格的に生産しています」

この杜康酒には逸話がある。72年、人民大会堂で行われた田中首相訪中の歓迎宴で、田中氏は酒杯を掲げて周総理に尋ねた。「昔、中国の東北地方で飲んだ強い酒がありまして、とてもおいしかったのですが、名前を忘れてしまいました。ご存知ですか?」。周総理はすぐに隣の郭沫若氏に聞いた。「知ってますか?」。郭氏は少し考えてから、「杜康ではないでしょうか」と答えた。実際には杜康かどうか郭氏自身にも確信はなかった(後の調査では、田中氏が黒龍江省望奎県恵七鎮で飲んだのは徳裕恒焼鍋――「高賢酒」だったとされる)。しかし田中氏の興をそぎたくなかったのと、日本で酒造りの親方を「杜氏」と呼ぶ語源が中国の杜康(造酒の鼻祖)にあることを知っていた日本滞在歴20年の郭沫若氏は、その場を盛り上げた。曹操の「何以解憂、唯有杜康(何をもって憂いを解かん、ただ杜康あるのみ)」という詩句も、中日の酒飲みにとって共通の言葉だった。その後、周総理の「杜康を復興し、国に栄光を」という指示の下、75年に河南省汝陽県に杜康酒工場が建設され(隣の伊川県にはもともと杜康酒工場があり、後に二つの工場は合併した)、中日友好史に新たな美談が刻まれた。

大の酒好きである谷副総理は、扇子を手に喜ぶ田中氏にこの杜康の思い出を重ね、さらに和やかな空気をつくり出した。

田中氏は数枚の写真を取り出して谷副総理に見せた。「これは私が戦後、海外に資金を集めに行ったときの記録です。日本は経済が疲弊し、復興が急務の時期に、先進国から資金を集め、傾斜生産を行い、特許を買って産業構造を高めていったのです。中国は国土も広く資源も豊富で、発展の潜在力は非常に大きい。外資や借款を利用するのは、ちょうど船を借りて海に出るようなもので、経済始動の近道です。恥じることでも、面子を失うことでもありません」

田中氏は率直で、話も単刀直入だった。ただ、当時の中国では、対外借款は本来国益に資するものであっても、保守的な人々の中には「屈辱的な政策、奴隷根性的な思想」だと見なす声もあった。

日本の記者が谷副総理に貸付について尋ねると、彼はこう答えた。「われわれは自力更生を堅持しますが、貸付を拒むことはありません。生産発展と民生向上につながることを、なぜやらない理由があるでしょうか。われわれの宗旨は、人民のために福利を図ることです」。さらにこう続けた。「大学の道は、明徳を明らかにし、民に親しみ、至善に止まることにあります」

中国への日本政府低利貸付は、日本国内でも容易に受け入れられたわけではない。社会主義国への貸付は前例のない政策であり、自民党内には「対中傾斜が過ぎれば日本経済に影響する」との懸念もあった。さらに、同盟国である米国や東南アジアの他の被援助国の反応も無視できなかった。それでも大平首相と谷副総理という2人の賢人は、困難を乗り越え、中日経済協力の希望の道を切り開いたのである。

谷副総理はまた大来佐武郎氏を訪ね、その貢献に感謝した。大来氏は中国国務院経済顧問就任後、中国の上層指導部に啓発的な報告を行った人物である。谷牧副総理は10月に予定されていた大来氏と向坂氏の再訪中(中国経済に関する視察と相談)についても、自らの考えと期待を述べた。さらに、日本の鉄鋼、自動車などの産業を視察した。

日本を離れる際、谷副総理は唐家璇氏らに言った。「10月に大来氏と向坂氏が来るとき、彼らに何か要望があれば、国内と随時連絡を取ってください」

79年は、まさに中日友好交流が力強く前進した一年だった。4月に鄧穎超副委員長が訪日、5月には廖承志副委員長が「中日友好の船」で1カ月かけて日本一周、9月には谷牧副総理が円借款のために訪日、そして12月には大平首相が訪中した。日本の友人たちはこの年を「日中友好交流・順風満帆の年」と呼んだ。かつて「中米ピンポン外交」を世界で初めて報じた共同通信の中島宏氏(当時の北京支局長)はこう語った。「これは、中国が閉鎖的な殻を破り、改革開放へと踏み出し、経済活性化の号砲を鳴らした年であり、経済発展を国策とする時代の幕開けでした」