『パイプのけむり』と團伊玖磨

劉徳有=文

『パイプのけむり』は、作曲家・團伊玖磨氏の随筆集のタイトル。『アサヒグラフ』に2000回近くも連載された氏の名エッセイが単行本として27巻も世に送り出されているが、幸いにも、小生の仕事部屋には、團氏署名入りの22巻と23巻が書棚に並べられている。

作曲家團伊玖磨氏(写真・劉徳有氏提供)

なぜ『パイプのけむり』なのか? 言うまでもなく、たばこ代わりに、いつもパイプをくわえている姿が團氏のトレードマークとなっており、そこからヒントを得てつけられたものと聞いている。「けむり」は、エッセイを生み出すインスピレーションの源泉のシンボルとでもいうべきか。

團氏によれば、この連載は1964年、『アサヒグラフ』の編集長・熊倉正弥氏の求めに応じて書き始めたものであり、書くに当たってはいくつかのコードを決めたそうだ。本業である音楽の事は書かぬこと、他人を傷つける事は書かぬこと、それに加えて、自分の好きな漢字は自由に使うこと、などなど。團氏によると、この「憲法」は守り通されたが、音楽については、皇太子明仁殿下と美智子さま(現上皇ご夫妻)のご成婚のときに作った『祝典行進曲』のように、記録として残しておきたい場合が生じたこともあり、その場合は書き過ぎぬよう自制したとのこと。漢字については、「常識」範囲内でということだったものの、どうもうまくいかず、動・植物の名前は全て片仮名にという雑誌社の注文を度々受けたが、「松山さんの裏の山はマツ林だ」ではおかしかろう、ということで「わがまま」を通したそうだ。

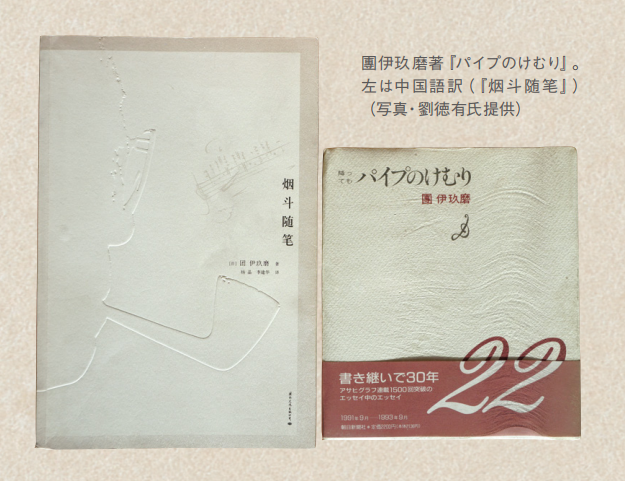

團伊玖磨著『パイプのけむり』。左は中国語訳(『烟斗随笔』)(写真・劉徳有氏提供)

『パイプのけむり』は毎週1回、連載誌が停刊になるまで、36年間書き続けられた。いつだったか、北京で團氏と食事を共にしたとき、連載を書く苦労話が話題になった。締切日までに必ず編集部に原稿を渡すようにしていたが、国内や外国への旅行が多く、そんなときは、乗り物やホテルで原稿を作り、ファクスで送るようにしていたそうだ。スラスラ書けるときと、遅々として進まず、原稿用紙とにらめっこをすることもあったとか。「焦るばかりで、一字も書けないときもあり、往生しました」と言われるのを伺い、ふと宋代の文豪・蘇東坡の言葉を思い出し、メニューの空白に書いてお見せした。

「無意於佳、乃佳耳。」(「佳きに意無くんば、乃ち佳しなり=別にうまく書こうと思わないときに書いたものは、出来が良い」)

「うん、それそれ」と言って、とても喜んでくださった。

その後、團氏のお宅を一度訪問したことがある。92年11月8日のことだった。その年は郭沫若氏の生誕百周年に当たり、記念活動参加のため、中国科学院の郁文氏や詩人の林林氏らと共に日本を訪れたとき、日中文化交流協会の友人のご案内で三浦半島の逗子にある團伊玖磨氏のお宅を訪れた。

八丈島にも仕事部屋があるが、普段は逗子を住まいにしているとのことだった。相模湾に臨む丘に立つ白い建物がそれで、リビングルームの大きなガラスドアを通して、ぽかぽかとした太陽の光を浴びて青い海がキラキラとしていた。遠くにある大島と伊豆半島が影のようにかすかに見え、天気の良いときには富士山が見えるとのことだった。

さすがは音楽家、リビングルームにはピアノと琴が置かれ、壁に、二胡と月琴などの中国楽器が掛けられていた。部屋の中に、足の踏み場もないほど中国の工芸品が飾られ、この家の主は中国が好きであることを訴えているような感じだった。夫人の和子さんも若いときに音楽を専攻されたそうだが、今は中国料理の研究に没頭し、本も出されたそうだ。その日も、中国の来客を歓迎するため、エプロンをかけ、自ら料理を作ってくださった。

席に着くとすぐ、團氏は明仁天皇、皇后両陛下について話し始めた。

「葉山の御用邸はこの近くにありますので、天皇、皇后両陛下が時々わが家をお訪ねになり、今度の中国へのご訪問をなさる前もおいでになりました。お二人は中国料理が大好きで、皇后さまは特にお好きです。私は音楽を通じて両陛下と知り合うようになりました。天皇陛下はチェロがお好きで、皇后さまはピアノとハープを好まれます。両陛下は弾けるというだけではなく、非常に上手に演奏されます。

戦争のとき、陛下はまだ4歳でした。中国ご訪問を控え、中国に着いたらどうすれば良いかとか、何を注意すれば良いかといろいろとお聞きになりました。そればかりではなく、陛下はまた日中6団体(当時)の責任者を招かれ、中国についての紹介をお聞きになりました。日中文化交流協会は千田是也さんと白土吾夫さんと私の3人が出席しました。私は天皇陛下に中国の長い歴史と文化の広さと深さについてお話をさせていただきましたが、天皇陛下はすでにそれを認識し理解していらっしゃったと感じました」

お昼は、和子夫人の手料理をごちそうになった。席上、話が弾み、中国の国歌——『義勇軍行進曲』の作曲者・聶耳が35年7月17日、近くの湘南鵠沼海水浴場で溺死した件について今調査を進めている最中です、と團氏から話があった。

当時、日本軍による中国侵略が進み、中国では、抗日救亡の運動が盛り上がっていた。革命精神に燃え、進歩的映画の主題歌を次々と世に送っていた聶耳は33年、上海で田漢の紹介により、中国共産党に入党。しかし、国民党による弾圧が激しくなり、その翌年田漢が逮捕され、聶耳にも危険が迫ってくる。聶耳は勉学を強く希望し、他の同志たちと国外脱出を謀り、日本を経由してソ連に赴く計画を立て、35年の4月、「長崎丸」で上海を離れ、日本へと向かう。東京到着後、聶耳は7月封切りのための映画『風雲児女』の主題歌、田漢作詞の『義勇軍行進曲』の作曲を完成し、上海に送った。

奇しくも、在席の林林氏はその当時東京で左翼文芸活動に従事していたので、團氏の話を聞き興奮した面持ちで、「聶耳は日本に着いてから、ずっと私を探し、東京で会えたときは、四つの耳が四本の木を探してとうとう会えましたね」と記憶をたどりながら語った。

確かに、聶耳の名は四つの耳であり、林林の名は4本の木である。後に、團氏は『パイプのけむり』22巻を出版する際、『四つの耳』と題するエッセイを収録し、次のような言葉で結んでいる。

「聶耳は23歳と5ヶ月の短かった生命を鵠沼の海で絶ってしまった」「最後の日々、聶耳の四つの耳は何を聴いていたろう。作曲家であった彼の二つの耳は天上の音楽を、未来の音楽を聴いていたに違いない。しかし、もう二つの耳は海の彼方の故国の苦しみの呻きを心配しながら聴いていたのでは無かったろうか」