「敗戦80年」と国連

先月号では「日中戦争」(抗日戦争)を見つめ、私たちの歴史的な責任とどう向き合うのかを考えました。この問題意識を継ぎながら、今月は、視野と視角を変えて考えることにします。問題設定は「国連」と中国、そして日本のわれわれです。

「国際連合」への思いを自覚

「国連」と言えば「国際連合」の略、と私たちは考えています。ご存じの方も多いかと思いますが、「国連」設立の理念を語る「国連憲章」の冒頭、前文の書き出しは「われら連合国の人民は決定した」と始まります。原語表記では「WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED」です。漢字表記にするのは日本と中国だけですから、中国語ではどうかといえば、「我联合国人民同兹决心」となっていて、原語を忠実に踏襲しています。日本語訳でも「われら連合国の人民は」と語り始めてはいるのですが、この国際機構には「国際連合」という訳語を当てて現在に至っています。このことは重要な「気付き」を私たちに迫るものです。なぜかと言えば、この「連合国の人民は」に込められた意味は、日本、ドイツ、イタリアのファシズム3国に対する「掣肘」を目指した第2次世界大戦における勝者たる連合国の側が設立したという、「国連」の出自が表現されているからです。よって、当然のことながら「掣肘された側」、すなわち敗戦国日本は、この国際機構の設立時には加わる資格はなかったわけです。正確に訳するならば「連合国」としかなりえない「THE UNITED NATIONS」を「国際連合」という訳語に置き換えることになった意図や背景についてはさまざまな「推論」が語られていますが、ここでは置いておくことにします。

本来「連合国」を意味する「THE UNITED NATIONS」を、機構としては「国際連合」と呼称することによってその出自に関わる歴史性があいまいになり、日本の私たちには、無意識のうちに、世界の平和と繁栄を目指す普遍性を持つ国際機構という響きをもって認識されているというわけです。ですから、「国際連合」がまとっている「幻想」、と言って厳しすぎるなら、私たちの「思い込み」の歴史性をきちんと自覚しておく必要があるということです。「敗戦80年」の今年、とりわけ戦後史と向き合う際に、このことを知っておくことは無意味ではないと言えるでしょう。

日本の国連加盟への道のり

日本が国連加盟を認められたのは戦後11年を経た1956年のことでした。社会科で日本がようやく「国際社会の仲間入りを果たした」と教えられた記憶がありますが、なぜその時まで日本は国連の一員ではなかったのかについて多く語られることはなかったように思います。言うまでもありませんが、中国、朝鮮半島そしてアジア、太平洋における侵略と植民地支配の責任を問われるべき、連合国にとっての「敵国」として、敗戦国日本があったことと深く関わるものです。

敗戦の45年から国連加盟までの間に目を凝らして見ると、すでに世界は「冷戦」下にあり、日本は「連合国軍最高司令官総司令部」(GHQ)すなわち実質的には米国の統治の下で戦後を歩み始めることになります。そして、50年に起きた朝鮮戦争における「国連軍」の「後方基地」として、戦争特需によって日本の戦後復興が加速します。51年9月、サンフランシスコ講和会議において、連合国のうちソ連、インドなど、さらに当時すでに成立していた中華人民共和国を除く国々との「片面講和」によって、日本の「主権回復」へ。同時に、米国との間で「日米安全保障条約」に当時の吉田茂首相一人が署名して、後に「日米同盟」の下で生きる日本が決定付けられることになります。さらに忘れてならないのは、サンフランシスコ講和条約発効の日である翌52年4月28日に日本は「台湾」との間にいわゆる「日華平和条約」を締結し、「中華民国」を正統な政府と位置付けて、この状態を72年の日中国交正常化まで続けることになったことです。

このように多くの矛盾をはらみながら、56年12月、日本の国連加盟が承認されます。その前年55年4月、第1回アジア・アフリカ会議(バンドン会議)が開催され、中国からは周恩来総理が代表団を率いて出席し、中国が掲げる平和共存五原則がもとになって、バンドン会議の「十原則」として参加各国に共有されることになりました。このアジア・アフリカ会議は日本が戦後初めて参加する国際会議となったのですが、日本の参加について賛否の議論のある中で、政府代表として高碕達之助氏が出席できたことは、翌年の日本の国連加盟に向けて大きな力になったことは間違いありません。つまり、中国をはじめ、かつて帝国主義列強の暴虐に苦しんできたアジア・アフリカの国々の人々と日本が席を同じくすることができたことが、国連加盟への力強い後押しとなったというわけです。

中国の国連復帰が物語るもの

そこで、中国です。国連で中国代表権問題が初めて取り上げられたのは1950年の第5回国連総会でした。ソ連は、非合法な「台湾」代表の追放を優先討議すべきと主張し、「台湾」代表の参加を否認する中国代表(中華人民共和国)を国連に招請するという二つの決議案を、インドは、中華人民共和国を中国の代表として承認する決議案をそれぞれ提出しましたが、いずれも否決されました。以降、51年の第6回総会から60年の第15回総会までソ連、インドが中国代表権問題を取り上げましたが、米国がいわゆる「審議棚上げ」決議案で対抗して潰し続けました。しかし、「アフリカの年」といわれた60年に、アフリカの独立国16カ国が国連加盟を認められ、これらの諸国が米国の「棚上げ」決議案に棄権したことで、61年の16回総会で米国は、中国代表権問題を可決に総会の3分の2の多数を必要とする「重要事項」指定決議案を提出。日本は一貫して米国と共に中国の国連復帰阻止の道をとり続けました。65年の第20回総会において、アルバニアによる「中国招請、台湾追放」の決議案の表決結果は47対47の賛否同数となりましたが、反対の47票には「台湾」の1票が含まれていましたので実質的にはアルバニア案が多数に等しい賛成を得たことになりました。そして、70年の第25回総会でアルバニア決議案が賛成51反対49となり、はじめて賛成票が上回りましたが、依然として米日の「重要事項指定再確認」決議案に制約されて成立に至りませんでした。しかし、アルバニア決議案の賛成票が初めて多数になったことは、20年にわたって中国を国連から締め出してきた米国および日本の中国敵視政策が音を立てて崩れていくことを告げることになりました。同時に「台湾」が中国を代表する「正統政府」だとする虚構の崩壊をも意味したのでした。

アルバニア決議案に賛成投票した国々を見つめると、アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの途上国が並んでいることに気付きます。そして、71年の第26回総会にアルバニア、アルジェリアなど18カ国が「国連における中華人民共和国の権利回復」の決議案を提出、ここに至っても米国や日本は中国、「台湾」の双方を代表として認める「二重代表制」や中国に安全保障理事会の議席を与え、中国、「台湾」の双方に総会代表権を与える「複合二重代表制」など様々に画策を凝らそうとしましたが、功を奏さず、中華人民共和国の国連復帰が決まることになりました。

実に長い道のりでしたが、そこから見えてくるのは、国連における真っ当な判断にはアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの途上国や新興国の存在が極めて重要な意味を持ったということです。

国連と中国の立ち位置

今、中国は国連に対してどのような立ち位置にあるのでしょうか。2021年に当時の在ジュネーブ国際機関中国政府代表部特命全権大使の陳旭氏が人民日報に寄稿した論考を読み返してみました。そこには私たちが見落としていた歴史も記されていました。

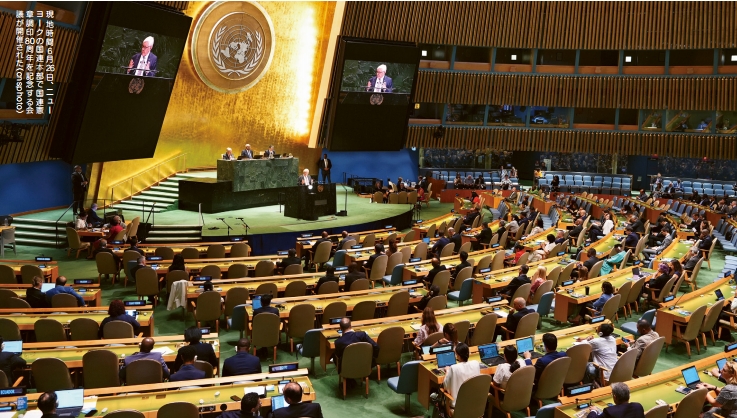

「中国は国連の創設メンバーだ。1945年6月26日、中国代表団は国連憲章に最初に署名。その代表団メンバーに中国共産党の董必武代表がいた。1954年4月には、周恩来総理兼外交部長が中国代表団を率いてジュネーブ会議に出席し、新中国の平和外交政策と全く新しい外交スタイルを示した。ジュネーブは新中国の多国間外交誕生の地として讃えられてもいる」と書いています。

そして中国と国連について、「風雨の50年間を振り返ると、中国は国連の場で国際情勢に対する重要な見解や政策・主張を積極的に表明し、中国外交の高らかな声を世界に発信してきた。党と国家の指導者は繰り返し国連で登壇した。第18回党大会以来、習近平国家主席は、国連など多国間の場で繰り返し重要演説を行い、中国の特色ある、国際社会の期待にかない、歴史の大勢に沿う一連の新たな理念、新たなイニシアチブ、新たな主張を打ち出して、多国間主義の発揚・実践・発展のために、重要な戦略的リーダーシップを発揮してきた」と述べています。

その上で、「中国は、ほぼ全ての普遍的な政府間国際組織に加盟し、600以上の国際条約に調印し、国連や国際社会における地位と影響力を高め続けてきた。中国は、国連平和維持活動(PKO)に積極的に参加し、地域の紛争問題の政治的解決を後押しし、国際平和・安全維持に際立った貢献を果たしてきた。中国は、世界貿易機関(WTO)加盟時の約束をしっかりと履行し、対外開放水準を高め続け、経済グローバル化と世界経済成長の促進に推進力を与えてきた。中国は『一帯一路』(the Belt and Road)共同建設という重大なイニシアチブを打ち出し、南南協力と北南対話を積極的に推進し、国連の『持続可能な開発のための2030アジェンダ』の貧困削減目標を10年前倒しで達成し、グローバル共同開発の成果を力強く固め、拡大してきた」と語っています(人民網日本語版2021年9月22日)。

国連との関係において中国がどのようにリーダーシップを発揮して役割を果たしていくのかを示唆的に語るもので、現代世界における中国の問題意識の所在が集約的に見えてくると感じます。

国連重視を

こうして見てくると、中国はじめアジアの民衆の抵抗の前に敗戦国となった日本は、自らの歴史と真摯に向き合うなら違った戦後の歩み方があったはずだと思わざるを得ません。しかし、敗戦後の世界の冷戦構造において、サンフランシスコ講和体制と日米安全保障条約に立つ「日米同盟」を全てとする自発的隷従の中で、戦争責任をあいまいにすると同時に、中国の国連復帰を最後の最後まで阻む側に立ち続けた歴史は、私たちは決して忘れてはならない重いものだと考えます。

そして、国際連合の出立に当たっては参加する資格のなかった日本がアジア・アフリカ会議(バンドン会議)において中国はじめアジア、アフリカ、ラテンアメリカの人々と席を同じくすることで国際社会に復帰できた歴史を、今こそ思い返してみる必要があると思います。また、国連という国際機構は無前提に世界の平和と繁栄に機能するものではなく、かつて帝国主義の支配に苦しんだ経験を持つアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの途上国、新興国の力があってこそ有意の役割を果たせるという、「可変性」を否めない国際機構としてあるのだという認識が不可欠だと考えます。

また、中国が国連重視を語るとき、どれほど発展した大国になろうとも変わらず途上国と共にあると主張し続ける意味がより鮮明になってきていると言えるでしょう。先般の主要国首脳会議(G7サミット)の空虚を見るまでもなく、すでに米欧日の「大国」が世界を差配する時代ではなくなっているのです。日本がなにかにつけて口にする「国連改革」――実体的には自身を安全保障理事会の常任理事国にという主張だと言えるのですが――を言う前に、顧みるべき、あるいは省みるべき自身の戦後の歩みがあるのではないかということです。

中国と向き合う中で、私たちは、このことをもう一度反すうしてみる時にあると痛感します。敗戦80年を迎え、先月号に続く、もう一つの問題提起として申し述べました。