中国AIの特質 中日の企業協力の新分野へ

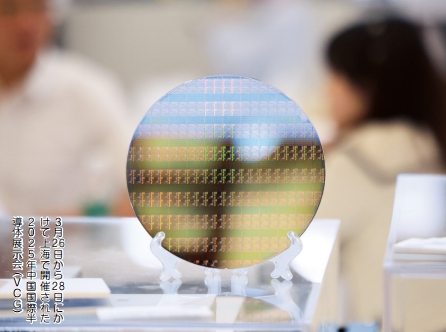

3月末、筆者は26日から28日にかけて上海で開催された2025年中国国際半導体展示会(SEMICON China)を訪れた。東京エレクトロン、SCREENホールディングス、ディスコといった日本企業を含む中国国内外の1116社が出展するような大規模な半導体の展示会を参観するのは、筆者にとって初めての経験だった。

人工知能(AI)が産業発展の方向性および投資の重点となる中、半導体の役割はますます重要さを増しており、AI分野における中国の研究開発の特質と中日企業の今後の協力の可能性はいっそう注目を集めている。

ITによる中米経済の発展

情報技術(IT)革命が生じた1990年代後期、筆者は折しも日本で学び、働いていた。米国でGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)、中国ではBATと総称される百度(バイドゥ)、阿里巴巴(アリババ)、騰訊(テンセント)などのITプラットフォーム企業が台頭し、中米両国がとりわけ大きな存在感を示す中、日本にいた筆者は、ITとはオートメーション化の結果にすぎず、国際的な産業に大きな変化をもたらすことはないだろうと感じていた。

現在、IT技術の革新後の世界経済を見渡すと、本来ITのハードウエア分野で大きく先行していた日本は次第に立ち遅れ、日本のメディアで繰り返し強調されてきた90年代中期からここ数年にかけての「失われた30年」という特殊な状況が生じた。

国際通貨基金(IMF)が発表したデータを基に、1995年から昨年にかけての各国の国内総生産(GDP)の推移を見ると、世界経済の数多くの特徴が一目瞭然となる。過去30年間で日本のGDPは5兆5400億㌦から4兆700億㌦へと26・53%減少した一方、ドイツは2兆5000億㌦から4兆7100億㌦へと88・4%増加し、米国は7兆6300億㌦から29兆1600億㌦へと282・17%増えた。そして驚くべきことに、中国は7300億㌦から18兆2700億㌦となり、2402・73%増加した。

日本のGDPの変化は過度に変動する日本円のレートと関係しているが、この要素を除いても、日本とドイツを比較すると日本の成長は相対的に停滞していると感じられる。一方、中国と米国で過去30年間に生じた経済の高速成長は、両国がIT分野で積極的に技術革新を進めてきたことと関係していると言っていい。

現在、ITプラットフォーム経済は非常に成熟し、経済はAI時代に進んでおり、中でも半導体産業は非常に大きな役割を担っている。中国と米国は同様に過去30年間で発展を遂げてきたが、米国は中国の発展を阻止しようともくろみ、AIのイノベーションを自国だけで独占すべく、半導体チップやAI技術の中国への輸出規制措置によってこの目的を実現しようとしている。また、米国の同盟国である日本も自国と中国の最先端チップなどのハイテク分野での結び付きを断ち切り、経済安全保障にまつわる政策を策定し、企業の中国との交流を厳しく制限し、中日の最先端技術分野における交流に数十年来まれに見る停滞をもたらした。

中国の半導体技術の国産化

元来、中国は産業のグローバル化の流れの中で海外製のチップに完全に依存してきたため、長きにわたりチップ素材やチップの製造の面であまり大きな努力が払われず、海外メーカーの製品で国内の需要を満たしていた。半導体チップは中国にとって最大の輸入製品となり、中国市場におけるチップ需要は世界のあらゆる国を上回った。自ら進んで中国市場を放棄する企業はいないだろうし、中国は安心してチップ以外の製品の製造に取り組んでいればいいと考えられていた。

2018年12月1日、華為(ファーウェイ)技術有限公司の孟晩舟副董事長がカナダで突然身柄を拘束された。米国などによるこのようなやり方でのファーウェイへの圧力は、結果として同社が半導体分野で力を発揮するよう迫ることとなった。22年以降、日本は経済安保立法を加速させ、最先端チップなどの分野における中国との結び付きをほぼ断ち切った。もし中国が半導体技術の独立自主を実現できなければ、今後のAI時代における技術革新の中でさらなる発展の余地を得ることは難しくなるだろう。

半導体の国産化が中国で急速に進んでいる。2025年中国国際半導体展示会では、深圳市の新凱来工業機器有限公司(以下、新凱来)が半導体製造の全工程をカバーする6分類・31種の設備を展示した。その中にはエッチング(ETCH)、薄膜堆積(CVD/PVD/ALD)、エピタキシャル成長(EPI)、急速熱処理(RTP)、品質モニタリングなどの設備が含まれ、特にALD設備は5ナノメートル以下の製造プロセスに対応しており、さらに注目すべきは新凱来のコア部品の自主化率が80%を超えている点だ。中国国内の関連製造設備へのニーズは、この新興企業に非常に大きな発展の余地をもたらしている。中国の多くのメディアの報道によれば、新凱来は深圳のファーウェイと緊密な関係を有しており、設備技術や市場などの面で、ファーウェイは新凱来に不可欠な支援と協力を提供している。

チップの製造で足りない部分を補うことで、中国におけるAI産業の今後の発展の過程には、よりしっかりとした基礎がもたらされる。

中国のAIの特徴とは

今年の3月号の本コーナーで浙江省の深度求索(DeepSeek)について触れたが、筆者はその後、日本の地方自治体が同社のアプリの使用を禁止したという報道を目にした。日本の多くのメディアは、日本は情報面の安全性を確保するために米国のサービスを利用できると公言しているが、中国のサービスについてはほとんど蚊帳の外に置かれている。

ITプラットフォームの20年以上にわたる進歩の過程を振り返り、今後数年あるいはより長い期間のAI技術の発展を展望すると、AI分野における中国と米国の技術競争はIT時代と同様に、2本の道路を走る車のように互いに学び合いながら、それぞれが独自の道を進むことになるだろう。半導体の国産化のスピードが増すことにより、中国が米国に大きく突き放されることはない。わずか100人余りのチームが生んだDeepSeekが今後もイノベーションを続けていくかは分からないが、BATやその他の企業がAIへの研究開発投資を不断に続け、優れた成果を上げていることを考えれば、中国のAIの発展が途中で停滞することはないだろう。

米国のAIがクローズドソースで研究開発コストが高いのに対し、中国のAIの最大の特徴はオープンソースで低コストということだ。今後もオープンソースを保てるかどうか? 国産チップがAI企業に演算能力によるサポートをもたらした後、中国におけるAIの研究開発にいかなる変化が生じるか? これらの点は今後長期的に注目に値する。

アリババは創業したばかりの頃、ソフトバンクからの投資を受けたことで知られる。だが、筆者が現在取材している中関村のAI企業のうち、日本からの投資を得たことがある企業、もしくは日本と技術面で協力を行ったことがある企業は存在しない。今後、筆者はAI技術の面で中国企業と協力を行っている日本企業を取材したいと考えている。中日両国はAIの面で経済安全保障を理由につながりを断つのではなく、協力を行うべきであり、そのような機会はきっとあるはずだ。