忘れられないあのひととき――両陛下の故宮参観を案内して

元文化部副部長 劉徳有=文

天皇、皇后両陛下にお目にかかったのは、両陛下が1992年に中国を訪問されたときです。

10月25日、故宮博物院を参観されるということで、外交部儀典局の手配により、中国政府文化部を代表して当日午前に両陛下をお迎えし、ご案内することになりました。

午前9時15分、故宮太和殿の前で、両陛下のご参観に同行できるようにお待ちしていました。当日は日曜日で、太和殿の前には子ども連れの一般の観光客もおり、先に到着した外交部儀典局の同僚とガードマンたちも慌ただしく警備に当たっていました。

先導車に続いて、車列が太和殿の前に到着。そのとき気が付きましたが、両陛下は2台の車に分乗していらっしゃいました。

ほほ笑みながら降りて来られた天皇陛下の装いは、グレーのダブルの背広、褐色に近いネクタイ。皇后さまは落ち着いて上品な感じのお召しものでした。私は歓迎のごあいさつを申し上げ、両陛下と握手をさせていただきました。

1992年10月25日、天皇、皇后両陛下は故宮博物院を参観された。右から2人目が筆者(新華社)

何度もご質問 観光客と交流も

故宮を南から北へ、太和殿、中和殿、保和殿と後三宮および養心斎、漱芳斎とご案内しました。両陛下は興味津々のご様子で、度々ご質問をされました。

太和殿では、両陛下は皇帝の玉座や天井の装飾に大変関心を示し、ガイドに詳しく尋ねられました。保和殿を参観されているとき、「ここは科挙(中国古代の官吏登用試験)の最終試験を行ったところと聞きますが、宮殿内にはテーブルをいくつ並べることができますか」という皇后さまの突然のご質問に、皆、返答に窮し、誰も答えることができませんでした。

保和殿では、八つの御輿とさまざまな大きな印章、砂時計を大変興味深そうにご覧になっていました。皇后さまが特に興味を示されたのは、書房にあるユニークな形をした陶器。「これは香炉ですか?」と尋ねられました。書棚に置いてある線装本と「三希堂」内の陳列にも、両陛下は大変興味をお持ちでした。

養心斎では、西太后が「垂簾の政」(すだれを垂れて政事を聴く)を行ったところや、皇帝の寝室などを参観されました。両陛下は当時の故宮での暮らし、暖房や食べ物などはどのようであったか、と尋ねられていました。

両陛下が特に興味を示されたのが皇帝の成婚の部屋でした。皇后さまは部屋に大きな絵画や書の掛け軸があるのを見て、珍しそうに、天皇陛下に「掛け軸はこのように掛けることができるのですね」とおっしゃっていました。皇后さまが驚かれたのは、日本では、掛け軸は床の間に掛けておくものであり、おそらくこのような大きな書画が天井から下がっている光景を初めてご覧になったからだろうと思いました。

ご案内の途中、ちょっと「面倒」なことがありました。各宮殿の敷居がとても高く、和服の皇后さまには敷居をまたぐのが殊の外、難儀だったのです。私が「どうぞ敷居を踏んでいただいて結構です」と申し上げると、皇后さまは「大丈夫でしょうか?」と聞かれました。私は「どうぞご心配なく」と伝え、その後も故宮の中の門や階段、凸凹したところで、「お足元にどうぞご注意を」と申し上げたところ、皇后さまはその都度、優しく「ありがとう」とおっしゃってくださいました。

私は両陛下が庶民に優しく、一般の観光客と触れ合うチャンスを求めていらっしゃることに気付きました。両陛下は居合わせた子どもたちに近寄って行かれ、皇后さまが「おいくつですか? お母さまと一緒に来ましたか?」と尋ねられました。そして、「今日はお休みですか? 楽しい休日を過ごしますように」と言われました。

天皇陛下はある小学生に、「歴史が好きですか?」と聞き、「好きです」と即答したその小学生を見て、ほほ笑まれました。

御花園の漱芳斎では、故宮博物院所蔵の貴重な絵画をご鑑賞。職員が3幅の絵画を慎重に机の上に広げました。

最初は隋代の画家、展子虔の『遊春図』。2幅目は五代十国時代の画家、顧閎中の後世に伝わる名作『韓熙載夜宴図』です。残る3幅目の北宋時代の画家、張択端の不朽の傑作とされる『清明上河図』が広げられたとき、当時の社会、生活の生き生きとした描写に、両陛下は大変興味を持たれ、ことに皇后さまはじっくりとご覧になっていました。

皇后さまはラクダが描かれているのを見つけ、天皇陛下にこのことをお話しになり、さらに興味深そうに、「どうして1枚の絵にたくさんの印章と跋文が書かれているのですか」と尋ねられました。絵画に造詣の深い楊新副院長が一つ一つ説明されていました。

呂済民院長代理が両陛下を別の机にご案内しました。そこには筆・墨・紙・硯が準備してあり、両陛下にお名前を書いていただくようお願いしました。陛下が先に筆を取り、「明仁」の2文字を書かれました。私は「明」の字が草書であることに気付きました。続いて皇后さまが「明仁」の左下に、控えめに小さく「美智子」と書かれました。両陛下の親署は全て縦書きでした。最後に呂済民院長代理が故宮博物院の図録である『国宝』を贈呈しました。

参観後は、漱芳斎を出て、御花園を通って両陛下のお車が待機している神武門までご案内し、そこで私たちは、両陛下よりお別れの握手とともに、感謝のお言葉を頂きました。

天皇陛下の穏やかで上品なお姿は学者タイプそのもので、お声は低めでしたが、飾るところがなく、大変親しみやすく感じられました。皇后さまは常につつましく天皇陛下に寄り添っておられたのが印象的でした。

1992年10月24日、皇后さまは北京の北海幼稚園で園児たちと親しく交流された(新華社)

訪中準備に関するエピソード

天皇、皇后両陛下ご訪中直後の92年11月、私は郭沫若生誕百周年のイベントに参加するため訪日しました。その折、日中文化交流協会の友人の案内で、團伊玖磨氏のご自宅を訪問しましたが、図らずもそこで、両陛下の中国訪問のことが話題に上りました。

三浦半島の逗子にある氏の白い家は、相模湾に臨む丘の上に建っていました。入り口の「砂漠樹」と呼ばれる低木は大変趣があり、案内された客間からは、紺碧の海が太陽の光を浴びてきらきらと輝き、遠くかすかに大島と伊豆半島が見え、天気が良いときには、富士山の絶景も一望できるということでした。

広い客間にはグランドピアノと古琴が、壁には二胡や月琴など中国の民族楽器、さらにそこかしこに、音楽家の主が中国に極めて友好的であることの証し――中国の工芸品が足の踏み場もないほど並べられてありました。

若いころ音楽家を志した和子夫人も、今は中華料理を専門に研究していて、書籍も出版されているということでした。

遠来の客人のため、早速、夫人は自らエプロンをかけ厨房に入り、自慢の料理でもてなしてくれました。

團氏によると、葉山の皇室の別荘(御用邸)がこの近くにあるので、両陛下はよくお客として立ち寄り、10月の訪中前にも来られたということでした。お2人は中華料理を好んで召し上がり、特に皇后さまがお好みであるそうです。

團氏と両陛下との出会いは音楽を通してであり、陛下はチェロを、皇后さまはピアノとハープを演奏され、演奏のレベルはもう素人の域ではなく、大変お上手であるということです。

團氏のお話では、両陛下は中国ご訪問に当たり、周到な準備を行い、ご訪問前に、「わが家を訪ねられ、何を注意すればよいかなどいろいろとお聞きになりました。そればかりでなく、陛下はまた日中友好6団体の責任者を招かれ、中国の紹介を聞かれました。私は天皇陛下に、中国の長い歴史と文化の広さと深さについてお話させていただきましたが、天皇陛下はすでにそれを認識し理解していらっしゃったと感じました」。

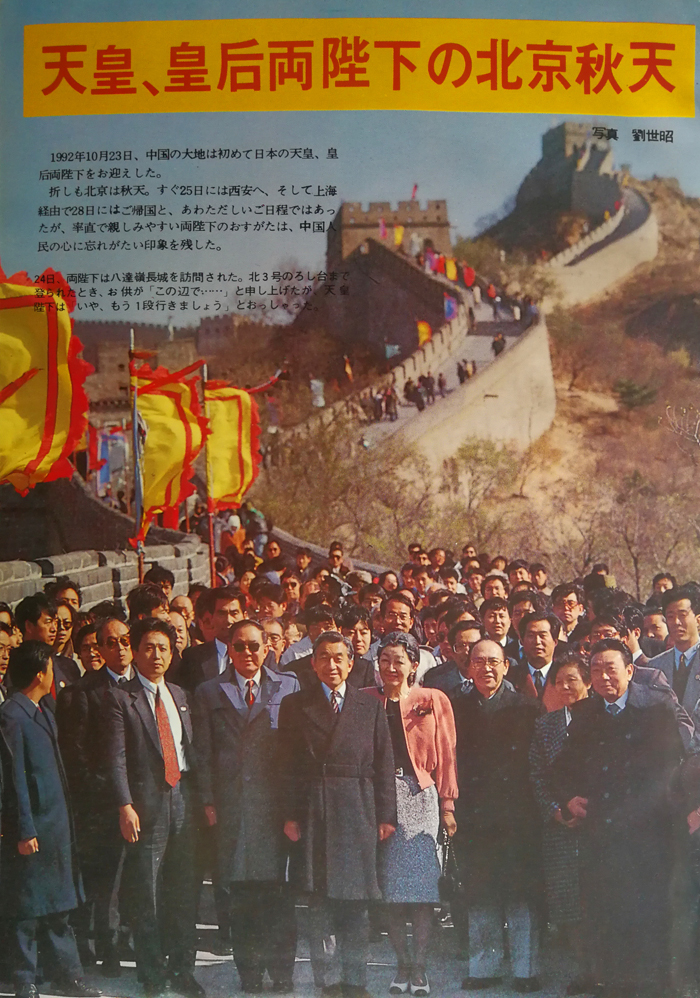

1992年10月24日、天皇、皇后両陛下は万里の長城を参観された(新華社)

印象に残った陛下のお言葉

訪中のごあいさつの中で、天皇陛下は中国へのご関心と歴史問題についてお話されましたが、そのことが忘れられません。

「貴国と我が国の交流の歴史は古く、特に、7世紀から9世紀にかけて行われた遣隋使、遣唐使の派遣を通じ、我が国の留学生は長年中国に滞在し、熱心に中国の文化を学びました。両国の交流は、そのような古い時代から長い間平和裡に続き、我が国民は、長年にわたり貴国の文化に対し深い敬意と親近感を抱いてきました。私自身も年少の頃より中国についての話を聞き、また、本を読むなどして、自然のうちに貴国の文化に対する関心をもってきました。子供向きに書かれた三国志に興味を持ち、その中に出てくる白帝城についての『朝辞白帝彩雲間』に始まる李白の詩を知ったのも、少年時代のことでありました」

「この両国の関係の永きにわたる歴史において、我が国が中国国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。これは私の深く悲しみとするところであります。戦争が終わった時、我が国民は、このような戦争を再び繰り返してはならないとの深い反省にたち、平和国家としての道を歩むことを固く決意して、国の再建に取り組みました。爾来、我が国民は、世界の諸国との新たな友好関係を築くことに努力してまいりましたが、貴国との間においては、両国の先人たちを始めとする多くの人々の情熱と努力によって、将来にわたる末長い平和友好を誓い合う関係が生まれ、広範な分野での交流が深まりつつあります。私はこのような両国民間の関係の進展を心から喜ばしく思うとともに、この良き関係がさらに不動のものとなることを望んでやみません」

私は現場にいましたが、日本国天皇として、歴史問題についてここまではっきり述べられるとは思いもよりませんでした。

團氏も「陛下がそこまで態度を表明されたことは容易ではありません。天皇のお考えがそうであったから、そういうふうに話されたのだと思います。問題はどのような言葉を使うかにあるのではなく、心の如何にあると思います」と話していました。

このことで思い出したのは、最近天皇陛下が85歳のお誕生日に先立って行われた平成最後の記者会見で、幾度もお声を震わせて発表されたお言葉です。戦争の悲惨さと戦後日本の平和と繁栄を含めて、歴史を「戦後生まれの人々にも」「正しく伝えていくことが大切であると思ってきました。平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵しています」。

天皇ご自身の心の内を率直に吐露されたこのお言葉は、多くの日本国民の共感を呼んだと伺っていますが、平和を追求する天皇陛下の一貫したお姿と態度に私も深い感銘を受けました。

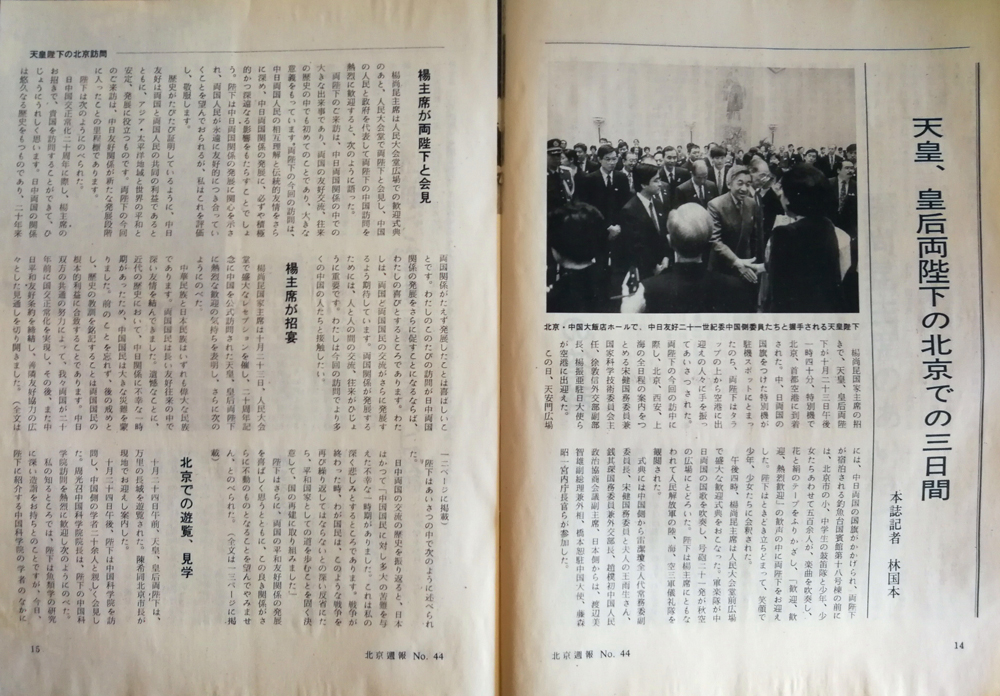

『人民中国』『北京週報』『朝日新聞』など、中日の主要メディアが天皇、皇后両陛下の訪中について詳細に報道した(People's China)