世界に影響を与えた百年前の留学

于文=聞き手

1920年11月7日、22歳の周恩来は客船「ポルト号」に乗り、真理を求める欧州留学の第一歩として、海を超えフランスに向かった。この留学は周恩来にとって、西欧のブルジョア革命と産業革命の発祥地の実地踏査となる。欧州留学の活動拠点はパリだったが、ベルギーやドイツなどにも訪れ、革命についての踏査や指導者としての活動を行っている。周恩来は各地で体系的に調査を行い、自身の目で見ることで真理への考察をさらに深め、自らの思考を再構築することで、共産主義への信念を確たるものにし、中国共産党旅欧総支部書記に就任した。

19年から20年にかけ、17回にわたって計1700人以上の中国人が、働きながら学ぶためにフランスへと渡航している。これらの進歩的な考えを持つ留学組からは、周恩来、鄧小平、陳毅、蔡和森、聶栄臻、趙世炎、徐特立など、数々の中国革命の先駆者が生まれた。

それから100年。周恩来や鄧小平など、前時代の国家指導者の多くが青年期に留学したことは、新中国の誕生と国家建設にどのような役割を果たしたのだろうか。100年にわたる歴史の中で、また、激動の現代において、当時の留学が果たした意義とは何だったのだろうか。パリ在住時に周恩来、鄧小平のフランス留学について研究を重ね、『パリの周恩来』を著した小倉和夫元駐仏日本大使に聞いた。

小倉 和夫

1938年東京生まれ。駐ベトナム大使、駐韓国大使、駐仏大使などを歴任。2003年独立行政法人国際交流基金理事長就任。現在同基金顧問、日本財団パラリンピックサポートセンター理事長(写真提供・小倉和夫氏)

――フランス滞在時、周恩来の研究を始めたきっかけは?

小倉和夫(以下小倉) 72年の日中国交正常化交渉のとき、私は(外務省の)中国課にいました。文化大革命の影響で、鄧小平氏はまだ活躍していませんでしたが、周恩来総理は国交正常化実現にとって、最大の功労者の一人だったと思います。当時の私は東京にいたので、直接お会いしたわけではありませんが、周総理の考えを聞くにつれ、政治家として優れているだけではなく、とても人間味のある文化人であることを知りました。そうした人柄に加え、日本との縁も深い方だということもあって人生にも興味を持つようになり、調べてみたいと思っていたところ、80年代にフランスで仕事をすることになりました。周総理がフランスにいたことは知っていましたので、フランスで何をして、何を感じ、何を持ち帰ったかを知るべく調査や研究を始めました。

私は欧州に留学した日本人の文学者や政治家が、欧州で何を学び、何を考えたかということについても研究をしていましたので、それらの人々との比較という意味で、欧州に留学した中国人が何を感じたのかにも興味がありました。それも、周総理のパリ留学について調べるきっかけになりました。つまり、周総理個人への関心と、同じアジア人として欧州に留学した中国人留学生が何を感じたかを、日本人の感性と対比したいという2点が、周総理のフランス滞在を調査研究したいと思った理由です。

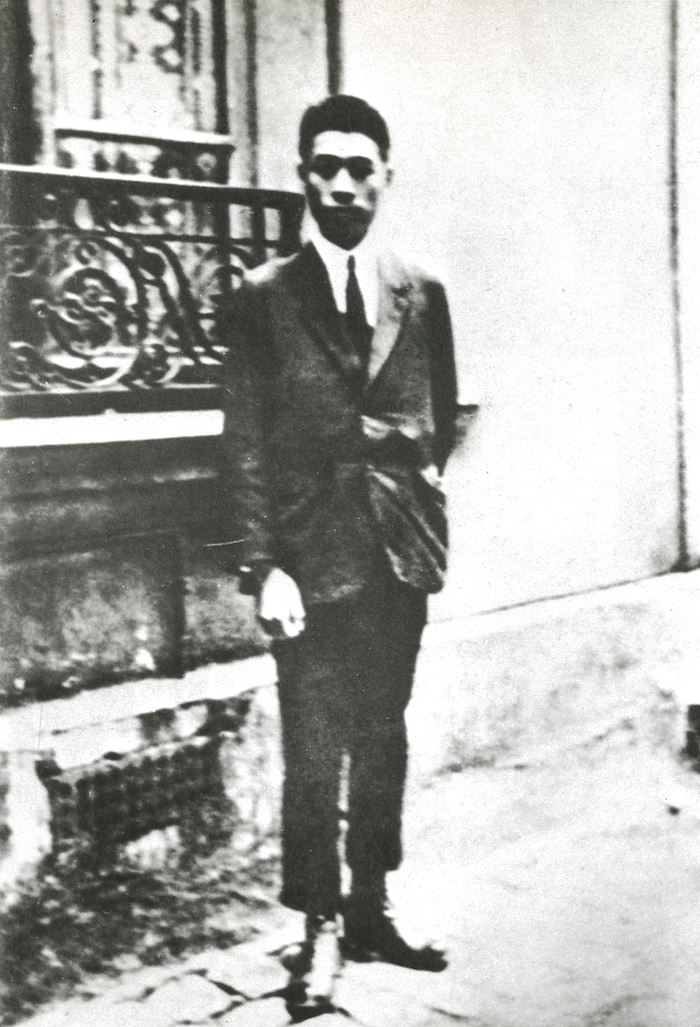

パリの事務所兼住居前に立つ周恩来。1922年、中国共産党旅欧組織が成立し、周恩来はその指導者として活動を始めた(小倉和夫氏提供の『記念周恩来』より転載、以下同)

――調査や研究の過程で何か大きな発見はありましたか。

小倉 フランスでの調査は、印象に残ったことが二つありました。一つは周総理が長年下宿していたパリの建物を訪ねたときのことです。私が行ったときには建物の取り壊しが決まっていて、バリケードが張られて中に入れないようになっていましたが、門番に頼んで入れてもらいました。周総理が下宿していた2階の部屋はまだ壊されておらず、水道も通っていたので、周総理もこの水を使ったかもしれないとしばし感慨にふけったりもしました。

しかし最も印象深かったのは、門番の詰所に掛かっていた中国の水墨画のような絵に、夫人の鄧穎超さんのサインがあったことです。留学後、周総理が再びフランスを訪れることはありませんでしたが、鄧穎超さんは留学の足跡を訪ねていたのです。そこで私は駐仏中国大使館の友人に電話をし、あの建物は保存すべきだ、中国政府として働き掛けてはどうかとサジェストしたのですが、残念ながら「保存すべきとの声はすでに出ているのでフランス政府にも交渉したが、建物自体は文化財ではないので残せない」という回答だったそうです。しかし、周総理の旧居だったことを記す銅板のレリーフは残されて、新しく建てられた建物にも付けられました。

もう一つ印象深かったのは、パリ郊外の小さな町・モンタルジーです。ここにはゴム工場があり、多くの中国人が働いていましたが、その一人が鄧小平氏でした。周総理はルノーの工場で働いていたと書いている本が多いですが、書類などの証拠がないので間違いではないかと私は思っています。鄧小平氏がモンタルジーの工場にいたという書類は残っていますが、「鄧希賢」という名前で登録されていますし、「闞沢高」という通り名も使っていたようです。

私はこのゴム工場にも見学に行っています。鄧小平氏がなぜモンタルジーを選んだのか、当初疑問に思いましたが、調べるうちに、モンタルジーには高等学校があり、当時の校長先生が中国に関心を持っていたことから、中国人を積極的に受け入れていたらしいことが分かりました。

1924年、パリで撮影された旅欧中国共産主義青年団メンバーの記念写真。前列左から4人目が周恩来、左端が聶栄臻、後列右から3人目が鄧小平

――周総理がフランスで学んだことで、最も重要な事柄は何だったと思いますか。

小倉 これについてはいろいろな意見があると思いますが、周総理が社会主義思想と共産主義思想を本当の意味で理解した場所は、フランスだったと私は思っています。京都でも河上肇や日本の学者などと接し、理論的、体系的な社会主義思想に初めて触れたのは日本だと思いますが、共産主義や社会主義が思想として認知されている「現場」の体験はフランスが初めてだったと思います。当時、フランスはすでに社会主義運動が盛んでしたから、それを体感することで、階級闘争などの重要性を感じたことでしょう。

また、フランスでは若い力の重要性を大いに感じたのではないかと思っています。『少年』『赤光』などのいろいろな雑誌を出版したのは、若い力が今後の世の中を動かしていくという思いからでしょう。これはあまり多くの人が語っていないことですが、私は周総理がフランス文化に関心を持っていたと思っています。周総理は天津で演劇活動をしており、若い頃は俳優並みの演技をしていたと聞いています。このことからも、文化に関心が高いことがうかがわれます。そしてフランスという国は、文化が国の基礎を成すと考えていますから、文化振興は国の政策としても大切なことだとフランスで体感したことでしょう。

1972年の国交正常化の際に中国政府から贈られたパンダのお礼として、同年11月に日本政府は松と桜の苗木3000本を用意して特別機で北京に運んだ。小倉さんもこのミッションに同行し、セレモニーに立ち会った(左から4人目)(写真提供・小倉和夫氏)

――周総理と日本の欧州留学組の相違点はどのようなものがありますか。

小倉 当時、多くの日本人は欧州の華やかな部分に憧れて陶酔し、幻惑されてしまうような部分があったように思います。日本人の心情には欧州への反発と憧憬が同居しているので、欧州を客観的に見られずに感情移入し、感傷的になりがちなのです。しかし周総理や鄧小平氏など、中国からの留学組は客観的に欧州を見ています。これが、中国人と日本人の欧州への見方の大きな違いだと私は思います。

周恩来をフランスに運んだフランス船籍の客船「ポルト号」が印刷された絵はがき

――新中国の建設と改革開放という歴史的な出来事に対し、周総理や鄧小平氏の留学がどのような意義や影響を与えたと思いますか。

小倉 周総理たちが留学をした頃は、欧州で資本主義が行き詰まろうとする最初の時代でした。その現場に行き社会の在り方を考えるきっかけを得たことで、社会主義や共産主義の意味を強く感じ取ったと思います。

また、国外に出ることで、国際性も身に付けられたでしょう。中国国内で物事を考えるだけではなく、世界からの視点で中国の在り方を考え、世界情勢の中で中国はどのようにすれば良いかを考えるやり方を、周総理も鄧小平氏も身に付けたことでしょう。

改革開放政策は鄧小平氏が始めたものですが、その裏には周総理の長年の思想と周総理によって敷かれた路線があり、鄧小平氏の改革開放政策はその上に実ったものだと私は思います。つまり、改革開放の花を咲かせたのは鄧小平氏で、種を植えたのは周総理だということです。