袁舒=文 岡崎雄兒=写真提供

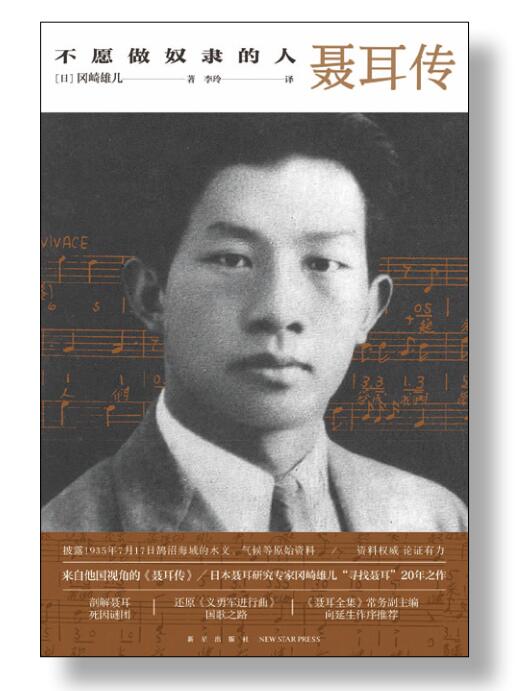

「起来、不願做奴隷的人們、把我們的血肉築成我們新的長城(立ち上がれ 奴隷となることを望まぬ人々よ 我らが血肉で築こう新たな長城を)」。気持ちが高ぶる『義勇軍行進曲』は、中国人にとって母国をたたえるメロディーだ。しかし、この曲の「生みの親」である作曲家の聶耳――23歳という若さで亡くなった天才音楽家は、この世に多くの悔いと謎も残していった。聶耳が落命した湘南の海岸近くに暮らす日本人――岡崎雄兒さんは、聶耳の生涯を独自に研究してきた。そのきっかけは50年以上もさかのぼる。彼が20年かけて心血を注いで完成させた著書『歌で革命に挑んだ男: 中国国歌作曲者・聶耳と日本』の中国語版『不願做奴隷的人――聶耳伝』がこのほど、中国で出版された。これを機に本誌では岡崎さんの特別インタビューを実施。知られざる中日友好の物語が著者の思い出話とともに今よみがえる。

書店で開かれた交流会に出席した岡崎雄兒さん(写真・袁舒/人民中国)

20年かけた渾身の一冊

岡崎さんは東京から車で1時間ほどの神奈川県藤沢市江ノ島の海辺の町に住んでいる。ここは1935年の7月17日に聶耳が遊泳中におぼれて命を落とした場所で、彼の記念碑が立っている。それを見て育った岡崎さん。子供心にも、「聶耳は一体どんな人だったんだろう?」「どうして日本で命を落としてしまったんだろう?」という疑問が芽生えたという。岡崎さんは疑問を胸に、聶耳に関する資料を集め、謎を解明しようと動き出した。大学の教壇に立つようになってから岡崎さんは、比較的自由なプライベートの時間を利用して、雲南から上海へ、北京から浙江へと、聶耳が生前足を運んだ全ての場所に自分の足跡を重ねていった。聶耳の親類や研究者、日本滞在時の隣人や大家らに話を聞き手記を読んで、彼らの記憶・記録の中から、生き生きとした等身大の聶耳の姿をよみがえらせようとした。

『不願做奴隷的人――聶耳伝』(新星出版社提供)

個人的な好奇心で研究を始めた岡崎さんは当初、本を出版しようとは考えていなかった。しかし、何十年にもわたって積み上げてきた聶耳に関する研究の内容を、もっと多くの人と分かち合いたいと思うようになった。そんな時、彼の背中を押す出来事が起こった。雲南省玉渓市にある聶耳記念館を訪れたときのこと。受付係の若い女性がある本を読んでいた。何の本だろうと思って近づいて見ると、それは聶耳に関する本だった。岡崎さんは女性に本の内容を尋ねた。女性は岡崎さんが聶耳について研究をしていると知ると、親切にも本をプレゼントすると言い出した。岡崎さんは慌ててせめて本の代金を渡そうとしたが、女性は笑って、「大丈夫、大丈夫。外国の方が私たちの好きな聶耳に興味を持ってくれて、すごくうれしいです。この本をぜひ読んでみてください」と言った。こうして、本と共に大きな期待を託されたように感じた岡崎さんは、「なんとか本にまとめねば」と決心した。そして構想から出版まで、本の完成には20年の歳月が費やされた。

『聶耳伝』の出版には歴史的な意義がある。時の流れとともに、あの日、聶耳と一緒に海に出掛けた9歳の少年も髪が真っ白になり、かつて聶耳と関わりを持った人々もほぼこの世を去った。一人の人間に関する記憶は徐々に薄れていくが、本に記された一字一句の感情がかつての出来事の温かみを保ってくれる。手を伸ばせば今でも、活力にあふれた笑顔の青年作曲家に触れられるような気がする。

藤沢市では毎年7月17日に聶耳記念碑の前で記念セレモニーが行われる

友好を継承 発展を目撃

岡崎さんと中国の関わりは、50年以上にもなる。どうして中国に興味を持ち始めたのか尋ねると、岡崎さんは父親の岡崎俊夫さんの話を始めた。俊夫さんは、有名な中国現代文学の翻訳家で、中国の文豪の作品を多数日本語に訳していた。ところが、岡崎さんが若い頃に、突然、心臓病で他界してしまった。遺品を整理した岡崎さんは、父親の蔵書の多くが中国の友人から送られたものであることに気付いた。「こういう本などの日中友好の証となる品物に囲まれて私は育ちました。私の生活には、中国に関するものがたくさんあったのです」。岡崎さんはこれらを見ながら、父親は生涯かけて日中友好事業に心血を注いでいたが、きっとまだやり残したことがたくさんあったに違いないと思った。そして、これからは自分がその信念を引き継いでいこうと決心した。

梅蘭芳(前列右から2人目)が1956年に日本を訪問した際、岡崎さんの父・俊夫さん(同右端)は、朝日新聞記者として一行に随行し観劇記を書いた

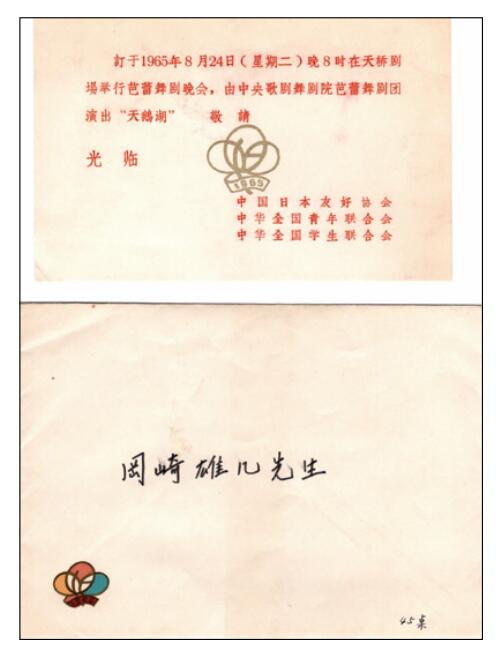

1965年夏、岡崎さんは初めて中国の土地に足を踏み入れた。その時の旅費は、父・俊夫さんが翻訳した中国の文学作品が再版されて得た印税15万円だった。日本が外貨の使用を開放したばかりだった当時、岡崎さんは学生参観団に参加し中国へやって来て、この遠いようで身近な存在でもある国をじかに体験した。帰国後、訪中した学生たちは、中国愛好者の集まる組織「斉了会(チーラ会)」を立ち上げた。この少し風変わりな名前は、岡崎さんたちが中国滞在時に一番よく耳にした言葉に由来している。「人斉了没?」(みんなそろった?)「斉了斉了,出発!」(そろった、そろった。よし出発!)。50年以上たった今でもチーラ会のメンバーたちは毎年集まって、さまざまな話題に花を咲かせている。

大学卒業後、日本国際貿易促進協会に就職した岡崎さんは、中日の間をよく往来した。出張や駐在で、中国で断続的に数年間生活し、その目で中国の発展を見守った。70年代の中国はとても貧しかったことを岡崎さんは覚えている。道を走るタクシーの数はとても少なく、レストランに入っても白菜の料理がメイン。ホテルの設備は簡素なもので、国際電話をしても、相手につながるまで2時間もかかった。しかし、そんな時代でも中国の人々の顔には笑顔があふれ、国全体に活気が満ちていた。親切で情熱的な中国人からは、ふるさとのような温かさが感じられた。岡崎さんは今日の中国の発展や変化のスピードを高く評価し、中国を訪れた際には驚きの連続だと言う。それでも、中国を第2のふるさとと見なしているからこそ、発展がもたらした浪費や教育の問題などについて心配している。岡崎さんは言う。「中国はとても面白い国です。私はここが大好きです。だからふるさとである日本の未来について考えるのと同じように、中国の未来についても真剣に考えています」

1965年に岡崎さんが参加した青年訪中団は、中日友好協会の招待を受け、北京の天橋劇場でバレエの公演を鑑賞した。当時の様子は、同年の『人民中国』11月号にも掲載された

| チャイナネット | 北京週報 | 中国画報 | 人民網日本語版 | 新華網日本語版 | 中国国際放送局 |

| 駐日本中国大使館 | 日中友好協会 | 東方書店 | 全国翻訳専門資格レベル試験ネット | ||

| CCTV大富 | Searchina | 大連中日文化交流協会 | 中国湖南 | 中国山東網 | 故宮博物院 |

| 東方ネット | 沪江日語 | 中日之窓 | 博看网 |

人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。

本社:中国北京西城区百万荘大街24号 TEL: (010)6831-3990 FAX: (010)6831-3850

京ICP備14043293号-1