絵や翻訳で若者が医療に貢献

李家祺=文 岩崎春香 孟華川=写真提供

新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るい、人類に災難をもたらしていた時、中日の間には、協力して感染症と闘い、互いを見守り助け合う多くの物語が生まれた。それは人々の心を温めただけでなく、結束する力を感じさせた。

北京の中日友好病院は、日本政府の無償資金協力により、1984年に開院した大型の総合医療機関だ。感染症がまん延する中、同病院に関わる2人の若者は、中日両国が早く新型コロナウイルスに打ち勝てるよう、黙々と自分の力をささげていた。

岩崎さんのウイーチャットのアイコン

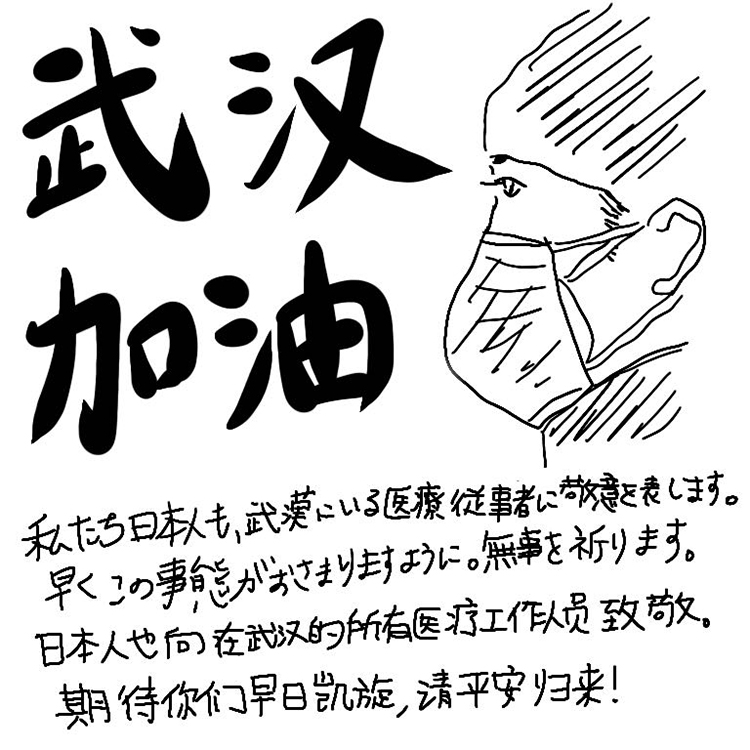

岩崎春香さんが描いた「頑張れ武漢」のイラスト

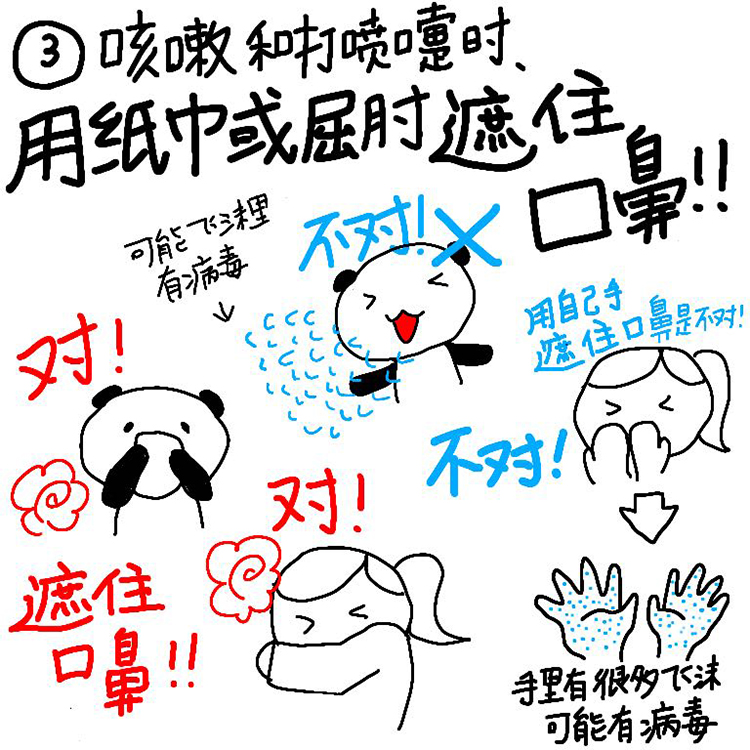

ウイルス予防対策の方法を説明したイラストの一部

パンダの看護師「香香」が呼び掛け

その一人、岩崎春香さん(33)は今年1月下旬、中国の会員制交流サイト微博(SNS、ウェイボー)に、どうやって新型コロナウイルスの感染を防ぐかについて中国語で説明したイラストを発表、多くのネットユーザーの注目を集めた。

このイラストは、ナースキャップをかぶったパンダの看護師「香香」が主人公で、中国語でウイルス予防対策の科学知識を広めていた。多くのネットユーザーが、「とてもかわいくて分かりやすいです。優しいお姉さん、ありがとう!」「感動しました! 日本の友人もしっかり感染を防いでください」などとコメントを書き込んだ。

岩崎さんは2018年の夏、国際協力機構(JICA)の「青年海外協力隊」のメンバーとして、中日友好病院国際部のボランティア看護師になった。

「北京に来たばかりの頃は、あまり中国語は話せませんでした。でも、日本語のできる同僚がたくさんいて、仕事や生活のさまざまな事で大変助けてくれました」と岩崎さんは振り返る。

中日友好病院で働いていた当時の岩崎さん(右から2人目)

同僚たちの助けと配慮に感謝するため、岩崎さんは昨年4月から、中日友好病院での自身の体験をイラストで記録してSNSで共有。より多くの中国人と日本人に、この病院と同僚たちを紹介するようになった。

中国ではあだなで漢字を2回繰り返して読むことが習慣なので、同僚たちからは親しみを込めて「香香」と呼ばれた。これは東京・上野動物園のジャイアントパンダ「シャンシャン(香香)」と同じ名前だ。「それなら、勝手に北京の『香香』になろう!」と決めた岩崎さん。「パンダの看護師・香香」のキャラクターはこうして誕生した。

岩崎さんは1月23日、武漢の若い医師が両親に隠しながら感染症治療の最前線で奮闘している、というニュースを見た。思わず心を動かされ、「頑張れ武漢(武漢加油)」のイラストを描いた。わずかな線で医療従事者の横顔を生き生きと描き、中国語と日本語で「私たち日本人も、武漢にいる医療従事者に敬意を表します。早くこの事態がおさまりますように。無事を祈ります」と記した。

中日友好病院は1月26日、第1陣の医療隊を武漢の感染拡大防止支援に派遣した。その中に自分の同僚もいることを知り、岩崎さんは心を打たれた。同僚が武漢に向かう前に自分のできる限りのことをしたいと思い、日本語と中国語で説明した簡単なウイルス予防対策のイラストを描いた。

岩崎さんは、もともと今年7月に協力隊の任期を終える予定だった。だが感染拡大のため、前倒しで1月末に帰国した。

「本当は中国に残りたいと思っていました。万が一何かあっても、中日友好病院の同僚たちが何とかしてくれる、という安心感がありました。中国が好きで、ここに残って、その中で自分のできることを模索していきたいと思いました」

日本に戻った後、武漢支援に急行した同僚たちの姿を見て勇気をもらい、岩崎さんは自ら志願し、4月16日から神奈川県内の無症状・軽症者宿泊療養施設で看護師として働き始めた。「中国の同僚たちがとても大きな力を与えてくれました。私が軽症者施設で働いていると知ったら、マスクやヘアキャップなどをたくさん送ってくれました」

この間、岩崎さんがメッセンジャーアプリ「ウイーチャット」の共有機能に投稿していたのは、ほぼ感染症に関する内容だった。彼女のアイコンも自分で描いたイラストだ。イラストでは、防護服を着た医療スタッフとパンダの看護師「シャンシャン」が肩を抱き合い、一緒に手でハートマークをつくっている。その上には、中日両国の人々が互いに寄贈した物資に添えられていた「山川異域 風月同天(山や川は違っても風や月は同じだ)」「青山一道 同担風雨(同じ山を見る者同士、共に風雨を乗り越えよう)」という詩句が書かれている。

「私は引き続きイラストを描きます。両国の相互理解促進のため、できることをSNSを通じてコツコツと続けていきたいと思います」と岩崎さんは力を込めた。

中国の経験を日本語で発信

孟華川さん(35)は、中日友好病院で中日の医学交流事業を担当する職員だ。中国は、今年初めの感染症の拡大後、日本の各界から大きな支援を受けた。中日友好病院も日本から援助物資を受け取った。

「そのうち特に印象深かったのは、マスクと共に送られてきて、署名欄に『返信不要』と書かれていた手紙です。それは、見知らぬ日本の一般の女性の方からでした。手紙には、『感染症の流行が一日も早く終息し、平安な日が来るよう、毎日、日本より光を送ります』とありました」

2月にはクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で集団感染が発生した。そして、日本で新型コロナウイルスの情報を求める声があるのを知った孟さんは、ある決意をした。

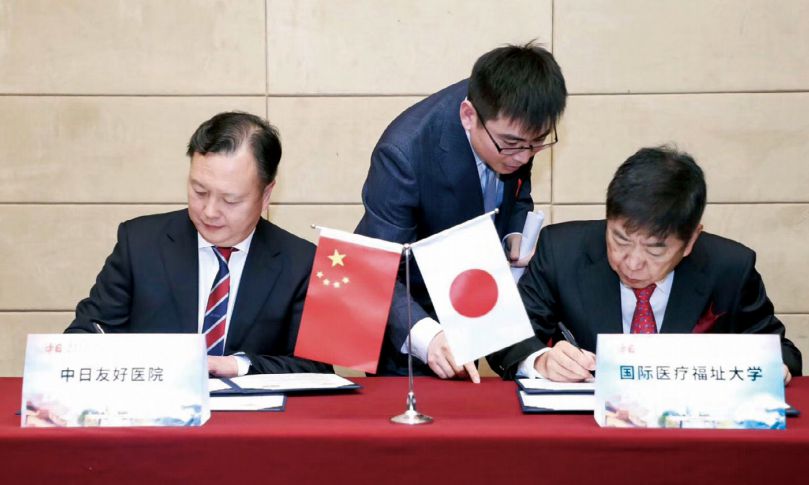

中日の医学提携の現場で通訳を担当する孟さん(中央)(2019年10月)

「日本からあれほどたくさんの温かい気持ちと善意を受け取ったので、私も日本のために何か力を尽くしたいと思いました。感染症と闘う中での中国の具体的な経験、特に医療機関内の予防・抑制措置を、速やかに日本の同業者に伝えるべきだと考えました。これらの資料の翻訳は、まさに日本語専攻の出身で、しかも医療分野の関連業務に従事している私こそができることでした」

彼はこの考えを、北京第二外国語学院(大学)日本語学部の同窓生で、北京華益日盛健康テクノロジー社の創業者である楊明月さんに伝えた。二人の話はすぐにまとまった。

楊さんは、「中国の経験を早く日本に伝えたいと思いました。でも二人でできることには限りがあります。そこで、中日の両言語に通じたより多くの人に参加してもらおうと思いました」と語る。

卒業生の連絡用SNSグループに問い合わせると、すぐに何人もの先輩や後輩が協力の手を挙げた。

中国の国家衛生健康委員会は2月18日、「新型コロナウイルス肺炎診療ガイドライン(試行第6版)」を発表した。その2日後、医学翻訳ボランティアグループが正式に発足し、1週間でこのガイドラインの翻訳を成し遂げた。

ガイドラインの翻訳には、非常に高い専門性と正確性が求められた。そのため、中国の医師資格を持ち、南京中医薬大学の博士課程に在学中の吉川淳子さんら日本人の医学生も加わり、翻訳の質は大きく向上した。翻訳の中ではしばしば難解な専門用語にぶつかり、その度に内容や訳語について議論を重ねた。

「中国語の『防控疫情』の『控』は『抑制』と『抑止』のどちらに訳すのがより適切ですか」

「ここの『負圧系統』は具体的に何を指しているのですか」

「全ての鎮静剤に鎮痛成分が入っているわけではないので、上の三つ目の翻訳がより適切かもしれません」

楊さんは、「私たち中国人メンバーは、日本語を母語のようにきちんとは使えませんし、日本人メンバーは一部の中国語表現の理解に困難があるので、コミュニケーションを取って協力するのが特に重要でした」と振り返る。

複雑な表現にぶつかると、まず中国人メンバーが長い文章で説明し、さらに医療現場の写真や教育ビデオを見て理解を補う。その後、日本人メンバーがぴったり合う日本語表現に整理する。時には、より適切な訳語を見つけるため、繰り返し推敲しなければならなかった。ウイーチャットのグループでは、朝から晩まで討論が続いたという。

2月末から3月にかけ、ボランティアグループはまた、「新型コロナウイルス肺炎診療ガイドライン(試行第7版)」を翻訳した。さらに日本で院内感染が多く発生したことから、引き続き「医療機関における新型コロナウイルス感染管理ガイドライン(第1版)」と「新型コロナウイルス肺炎重症・危篤患者看護基準」も翻訳した。これらは、日本医師会や日本感染症学会などの組織をはじめ、東京大学や京都大学、慶応義塾大学などの70近い大学とその附属病院にも提供された。

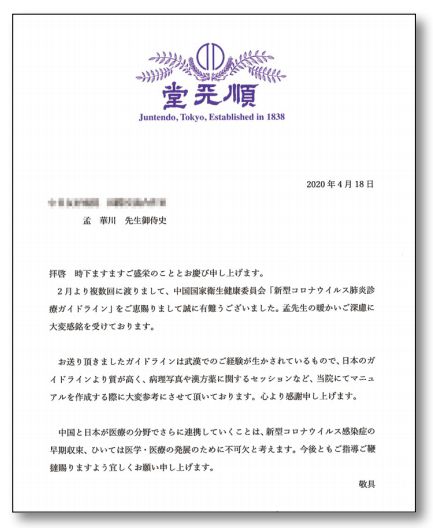

「中国は、呼吸器感染症の予防治療の面で非常に多くの役立つ経験を積みました。それらは日本側にも認められています」と孟さんは話す。翻訳した資料が日本医師会のホームページで公開されたほか、日本の医療関係者から多くの感謝のメッセージが届いた。順天堂大学の担当者が孟さんに送った感謝状には、「ガイドラインは武漢でのご経験が生かされているもので、日本のガイドラインより質が高く、当院にてマニュアルを作成する際に大変参考にさせて頂いております」と記されていた。

日本の医療機関が孟華川さんに贈った感謝状

日本で新型コロナウイルスの感染者数が増え続けたのに伴い、具体的な状況と各診療科に対する日本の病院側からの問い合わせがますます増えた。

「妊婦と新生児の新型コロナウイルス感染症患者の状況を知りたいのですが」

「日本の一部の患者に嗅覚障害の症状が現れています。中国に関連情報はありますか」

「感染症の拡大中、看護学科の学生が臨床実習できない問題などに中国はどう対処しましたか」

そこで、孟さんと楊さんらは関連資料を急いで集め、専門の医師に詳細な意見をもらい、積極的に中国の経験を伝えた。

グループは、すでに発足当初の7人から約20人まで広がった。メンバーたちは、北京から天津、広州、そして日本にも広がり、インターネットを通して力を合わせて頑張っている。楊さんは感慨深げに話す。「資金力に限りがあるため、翻訳の仕事は無償のボランティアの形で展開するしかありません。最初はこのような計画が実現できるのか不安でしたが、皆が私と同じ思いでいるとは思ってもみませんでした。メンバーの中には病気を抱えている先輩もいます。感染症の脅威にさらされている日本の人々のことを自分のことのように感じ、病を押して参加しています」

取材した時点で、翻訳ボランティアグループは中国のトップレベルの専門家らの知見を結集した『新型コロナウイルス肺炎予防・治療要綱』(監修・鍾南山、王辰、編集・瞿介明、曹彬、陳栄昌、上海交通大学出版社)の翻訳に取り組んでいた。このほか、孟さんは友人らと共に資金を集めてマスクを購入し、物資の不足する日本の病院に寄贈した。

孟さんは学生時代、日本政府の奨学金を得て日本に留学した。「力に限りはありますが、今回の行動を通じてできるだけ『恩返し』し、中日間の医学交流のために引き続き貢献したいと思っています」

楊さんの経営する会社は、主に中日の医療分野の提携を進めている。感染症の影響を受けており、業務展開の新しいモデルを現在模索している。楊さんはこう話した。「中日両国には共通の文化があり、国民の間の友好と友情は古く長い歴史があります。『青山一道 同担風雨』という言葉のように、両国は経済や商業活動などの多くの面で密接な関係があります。両国が早く通常の生活に戻れるよう祈っています。そのために私は、微力ながら力を尽くしたいと思っています」

「『JDS中国』留学生研究発表会/日中行政官交流会」に参加し、遠隔医療について発表した孟さん(左)(2016年3月)