「于藍:壮壮との福岡滞在」という文章に呼び起こされた記憶

于藍、本名は于佩文、1921年6月3日遼寧省鞍山市岫岩満州族自治県出身、著名映画・舞台俳優。中国児童電影制片廠(中国児童映画製作所)初代廠長、中国児童少年電影電視中心(中国児童少年映画テレビセンター)元主席。出演作に映画『白衣戦士』『翠崗紅旗』『林家舗子(邦題:林商店)』『革命家庭(邦題:ある母の回想)』『烈火中永生(邦題:不屈の人々)』『偵察兵』などがある。1961年、第2回モスクワ国際映画祭女優賞受賞。1962年、中国文化部の「新中国22大電影明星」に選出。

2020年6月27日、尊敬する于藍さんがお亡くなりになった。中日両国のネットやメディアが于さんの逝去について報道した。その中で「于藍:壮壮との福岡滞在」という文章が私の目を引いた。これは于さんが1997年3月、『文芸報』に発表したもので、その数カ月前に彼女が福岡を訪れた時の思い出について述べており、私と出会ったことも書かれていた。「福岡滞在はとても短かったが、思いもよらず、かつて北京児童電影制片廠で働き今は日本に住んでいる青年・葉言材さんと出会い、非常にうれしかった。短い時間の中で心を尽くしてもてなしてくれ、『盗馬賊』上映の時間を利用し、二つの博物館と歴史遺跡を参観させてくれた」。この文章は私に、たくさんの記憶をよみがえらせてくれた。

2015年12月30日に筆者が于さんを訪問した際の写真(写真提供・葉言材)

于さんとの出会いは、私が大学を卒業し仕事を探していた時期にまでさかのぼる。私は1983年8月、天津にある南開大学中国語学部を卒業したが、さまざまな事情から就職先がなかなか決まらず、12月上旬になってようやく電影局が二つの就職先を推薦してくれた。その中の一つが北京電影制片廠文学部だった。北京電影制片廠に向かった私は、間違えて建物の東側にある「臨時」エリアに入ってしまった。「編導室」と書かれている部屋に入って話をしてみて、自分のいる場所が北京電影制片廠ではなく、そこから独立したばかりの「北京児童電影制片廠」だと気付いた。あわてて部屋を出ようとした時、于さんが入って来た。私は大変驚いた。目の前にいるのは、子どもの頃からよく知っており尊敬している、映画『革命家庭』のおかあさん、『烈火中永生』の江さんではないか!

『革命家庭』の于藍さん

『烈火中永生』の于藍さん

事情を聞いた于さんは、優しい口調で私に言った。「中国の子どもたちには心の糧――児童映画が必要なんです。でも、中国の児童映画はあまりにも数が少なくて……。中央の指導者は私の提案を支持してくださり、子どもに心の糧を提供するこの北京児童電影制片廠が設立されました。現在、世界で児童映画を専門に作っているのはソ連の『モスクワ児童電影制片廠』だけで、うちは世界でも2番目になります。君もここに来て、一緒に中国の児童映画事業に貢献していきませんか」

輝かしい経歴を持つ于さんの言葉を聞いて、私は奮い立ち、喜んで誘いを受けた。早速各種の手続きを済ませると、私は自分にとっての新しい世界に一歩を踏み出した。まだ成立2年ほどで仕事環境も整わない北京児童電影制片廠に入り、「編導室」での仕事を始めた。そこにいる間に、于さんに代わって文章を書いたこともある。

1984年、北京児童電影制片廠の所長を務めていた頃の于藍さん。右端の拍手をしている人物が筆者(写真提供・葉言材)

1985年10月、私は日本の九州大学に留学した。修士課程卒業後は、今日まで同大学で教鞭を執っている。

1996年11月6日から10日まで、福岡市総合図書館で「中国映画回顧上映」が開催された。これに于さんと息子の田壮壮監督が主催側の招きで出席すると聞いた私は、9日に会場に駆け付けた。この日の午後上映された映画は『林家舗子』だった。観客へのあいさつの後、于さんはこの映画が茅盾の小説を原作に、中国映画界の大先輩・夏衍が脚本を書き、有名監督の水華がメガホンを取ったものであることを説明。さらに、1930年代に日本の軍国主義の侵略によって混乱と苦難に陥った中国の状況を「林家舗子」という小さな店を通して描いているとし、「一滴の海水から大海の苦さを味わうことができるように……」と例えた。

『林家舗子』の于藍さん

上映後、于さんと壮壮さんは再度観客との交流を行った。一部の観客は『烈火中永生』で于さんのことをよく知っていた。観客の質問に、于さんは丁寧に答えた。イベントが終了した後、私は二人にあいさつをしに行った。意外な出会いで大喜びの于さんは、私に抱き着いて、頬をなでながら「葉さんじゃないですか、どうしてここに?」と言った。

壮壮さんとも、1991年の初秋に福岡で会って以来、5年ぶりだった。壮壮さんに二人の福岡での日程を聞くと、前日の8日に北京を発ち、東京で乗り換えて福岡に着いたという。福岡での滞在時間が短いため、于さんは長旅で疲れているにもかかわらず、9日の午前中にあわただしく福岡市内を観光したという。于さんの福岡に対する印象はとても良く、前述の文章には「福岡はとても美しい都市で、私たちはシーホークホテルに宿泊した。招待側の方々は私たちの都合を聞いた上で、2日目の午前中の空き時間に市内を案内してくれた。ここは埋め立て地で、21世紀のために庭園式の建物を作り上げたと彼らは誇らしげに語った。確かに、さまざまな形や色の高層ビルが緑豊かな林や芝生の間に立ち並び、庭園、都市、港はどれも美しく、さわやかで心地よくさせてくれた」と書いている。

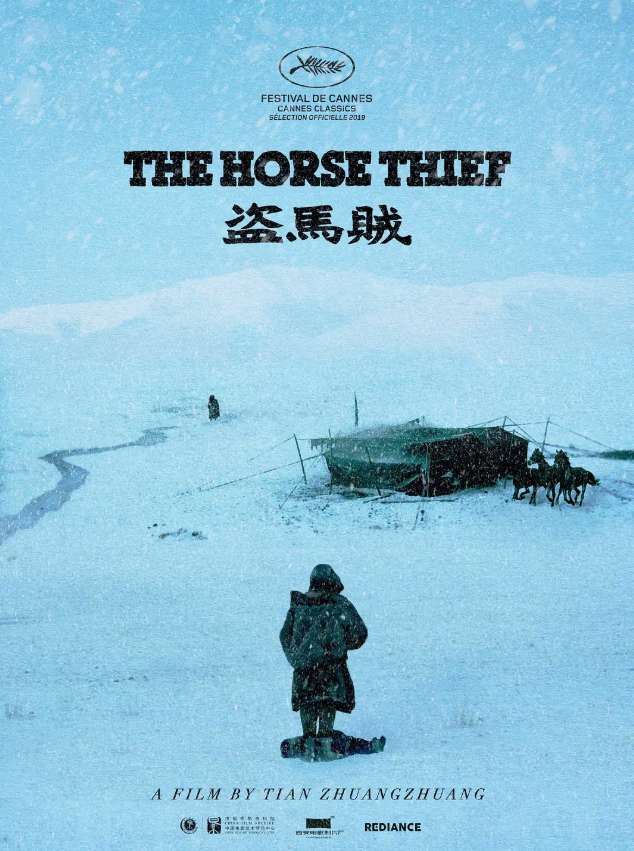

こうした過密な日程は、当時すでに76歳という高齢で、幾つもの病を患っている于さんにはかなり負担だったはずだ。そこで私は「今晩はゆっくりお休みになってください。明日(10日)の午前には『盗馬賊』が上映されるから、壮壮さんは会場にいたほうがいいでしょう。その間に、私が于さんに近所を案内しましょう」と提案した。3人で話しながら外に出ると、驚いたことに会場の外には感謝を告げるため、握手やサインを求めるために、大勢の観客が残っていた。于さんはこう書いている。「観客には日本人もいれば中国人もいた。中国人の観客は国内の観客たちと同じように情熱にあふれていた。『あなたたち世代の映画人は、何世代もの人々に影響を与えてくれました。今でも忘れられません!』『于さんが来ると聞いて大変うれしかったです』などと話した。日本の観客は友好と謝罪の気持ちがこもったまなざしで話かけてくれた。中には流暢とは言えない中国語で(『林家舗子』の)感想を述べ、『日本がかつて中国に災難をもたらしたことを悔い、反省しなければなりません…』と話した人もいた。日本人の観客には女子大学の教授や、会社員、商売をしている人などがいた。彼らは名刺を手渡し、中国に対する友好と謝罪の意を示した。生花店を営む夫婦は、自分たちは人類の幸せな生活のために花を売っており、もう二度とあのような不幸が起こらないよう願っていると話した」

筆者が于さんを福岡市内観光に案内した際に撮影した写真(写真提供・葉言材)

翌日の午前、ホテルで于さんと待ち合わせをした。于さんは銀色の髪をきちんと整え、黒いハイネックのウールのワンピースを着て、魚の形の金のブローチを付けていた。短い赤いコートによく似合う色のスカーフ、下にはくるぶしまでの高さの革靴を履き、右肩に長い紐のショルダーバッグを下げていた。優雅さと知性が感じられるコーディネートは、かつて電影制片廠で見た、青でなければ灰色という簡素で単調な服装の「所長」とは大きく違った。

于さんとまず「福岡市博物館」を見学し、その後「西部ガスミュージアム」に行き、最後に史跡「元寇防塁」を観光した。私が歩きながら説明したが、于さんは優れた記憶力でその解説を全て覚えており、文章の中で細かく紹介した上で、洗練された見解と感想を加えていた。

「歴史博物館で最も興味を持ったのは、1784年に東区誌賀島で発見された紀元57年の末に漢の光武帝が贈った『漢委奴国王』の蛇鈕の金印を、福岡の人々が日中友好の文物として展示し、国宝としていることだ。記念品のレプリカも販売されており、葉さんが一つ買ってくれた。この小さなプレゼントを今も大切にしている」

「もう一つはガスミュージアム。そこではガスのさまざまな機能を紹介するだけでなく、ガスを燃やすことで生まれる各種の色や模様を芸術品として展示している。さらに驚いたことに、ガスを燃やす音でシンフォニーを演奏している。演奏時間は約10分で、無料で鑑賞できる。メロディーとリズムは、大編成のオーケストラと比較しても遜色ないほどの迫力だった。このような博物館は世界でも唯一だそうで、福岡で行われた博覧会のためにドイツ人が設計し、その後西部ガスが買い取って無料で公開している。ここでは科学的な知識が学べるだけでなく、人々の豊かな想像力がかき立てられるような気がした」

于藍さんの福岡市内の散策に同行した際に筆者が撮影した写真(写真提供・葉言材)

「遺跡は『絆馬桩』と呼ばれるもの。この遺跡は海岸沿いの街の建築群の中にあり、緑の芝生の中に休憩できる石のベンチがある。一見、遺跡は見当たらないのだが、道端にはモンゴル人がこの地を侵略したと日本語で書いた独特の頑丈なプレートが立てられている。よく見ると、草むらの中には、石できれいに造られた深さ2~3メートルの溝が十数本あった。どれも(実際に測ってはいないが、感覚では)幅は3尺(約1メートル)弱で、縦横に交差しているものもあった。歴史によると、モンゴル人が2度も海を渡ってここに上陸しようとしたそうだ。福岡の人たちはモンゴル騎兵の侵入から身を守るために、海岸沿いにこのような溝を掘った。海岸に飛び移ろうとする馬は深い溝に足をはめてしまい、立ち上がることができなくなってしまう。この溝のおかげで、モンゴル人が侵攻して上陸することはなかった。この場所は、平穏な生活は自らの手で勝ち取るべきだという戒めの意味も込めて、『絆馬桩』と名付けられた。これを見ていると、かつて日本の侵略者から身を守るために、中国人民がこれ以上の知恵をふりしぼっていたことを思い出す。自分たちの国と生活を守り抜こうと必死に奮闘するのはどの国の人々も同じことだ」

当時の講演会の告知

于藍さんと田壮壮さんの福岡での写真(写真提供・葉言材)

昼食に和牛しゃぶしゃぶを堪能した後、于さんを回顧上映の会場まで送った。午後の田壮壮監督との対談は、母と子の対話であると同時に、中国の二つの世代の映画人対話でもあった。私は、二つの世代の映画人としての于さんと壮壮さん親子の間では、映画に対する思想や価値観が全く異なっており、それは対立と言ってよいほどかけ離れていると聞いていた。ところが思いがけず、その日の二人の会話は非常に和やかで、対談は大成功。私から見ても、全く前例がないと言っても過言ではないほどだった。

当時の素晴らしい対談の内容を、于さんの言葉を引用して振り返ってみたい。「翌日の午前中に『盗馬賊』が上映され、田壮壮が舞台あいさつに立った。そして上映後の午後には、中国映画に関する正式な講演会が行われた。司会の八尋義幸さんは『親子両世代ともに映画のお仕事に携わる于さんと田さんがお二人そろって福岡に来てくださるのは滅多にないことです。于さんのお話の後で、息子としての田さんのお話も聞いてみたいですよね』と、とてもユーモラスに話し、会場の観客から大きな拍手が起こった。私は、中国映画の始まり、中国左翼作家連合(多くの共産主義者を含む)の進歩的な映画製作者たちが、1930年代以降、中国映画の遅れた現状を改善するために、民族精神とリアリズムに富んだ進歩的映画を主流とし、中国映画の誇るべき歴史を生み出した過程について振り返った。そして、中華人民共和国成立から文化大革命前までの、多数の影響力を持った映画、特に中華人民共和国建国10周年記念作品や1960年代初期の優れた映画を取り上げ、それらの作品の功績と、中国映画の創造面で果たした輝かしい役割について紹介した。もちろん、幾度かの「左」思想の妨害を排除した後に作られた秀作についても語った。私が話し終えると、八尋さんが気を利かせ『お母さんの話について、息子さんの世代の方はどんな見解があるのでしょう。田さん、于さんの話の内容には賛成しますか』と話をつなげてくれた」

「田壮壮は笑みをたたえながら、ユーモアを交えて話した。『母の言うことには僕も賛成します。母の世代は戦争の中に生きていました。革命の時代に生きた彼女たちは確かに輝かしい映画作品の数々を作り上げました。その後、改革開放の時代に生きる私たちは多くのチャンスに恵まれて、成果を上げることができました。そして私たちは先輩たちが作り上げた規範にとらわれることなく、今までを反省し、どこか反抗的でもありますが、革新を求めました。……だからこそ第5世代の映画人たちには成し遂げたことがあるのです。しかし、私を含めて、第5世代にはまだやり遂げていない使命が残っています。今はまた新しい世代、第6世代と呼ばれる人たちが成長しています。音声や映像に関する条件がさらに豊かになった時代に育った彼らは、より上手に技術を駆使しますが、中にはまだ社会的責任感に欠けている人もいて、金銭第一主義者や名声にこだわる人もいます』。話の後、何人かの質問に彼はうまく答えた。司会者はまた私に視線を戻し、『息子さんの言葉をどう思いますか。彼の言うことには賛成ですか』と問いかけた」

「私は笑った。壮壮の言うことは事実に基づいており、まさにその通りだと思ったが、もう一つ付け加えておきたいことがあった。改革開放後の第5世代映画人たちは、確かに新しい思想や表現方法をたくさん持っていると思う。しかし、当時の中国映画界には第5世代以外にも第4世代やさらに先輩の監督や映画人がいて、例えば張水華(水華)や凌子風、成蔭、謝晋などが、新時代に過去の自分を越えるような新作、しかも誰もがよく知っている人気作品を作り出していた。……それらは画期的な作品ばかりで、国内外で大いに評価され、いずれも新時代映画の主流となった」

田壮壮が監督した『盗馬賊』のスチール写真(上)とポスター(下)

「また、私は国内で第5世代と第6世代の区分けに反対する映画人が多いことにも言及した。第6世代はまだ一人前に時代をけん引する存在ではないという考えだ。第5世代も映画製作に関する考えはさまざまだが、より若い世代はまだ自己発見と模索の旅の途中にあり、どの世代の映画人も時代と人民に認められてこそ、その時代を代表できると思う。人類発展の前向きな方向に一致する積極的で独創的な作品であれば、人々はきっと受け入れてくれると私は信じている。福岡の皆さんは中国映画に大きな興味を持ってくれているし、友好的で優しい方ばかりで、批判的や挑発的なことは一切なかった。謙虚に物事を学習しようとする姿勢は、私にとても深い印象を残した」

于さんの「田壮壮は笑みをたたえながら、ユーモアを交えて話した……」という内容は、愛するわが子に対する誇りを表現しただけでなく、「革命戦争」の洗礼を経験した先輩による「文化大革命」を経験した新世代の映画人に対する評価でもあり、同時に自分の考えや立場を隠さない率直な見解でもあったと思う。

于さんは文章の最後で、「明日の朝、東京に向けて出発する。……たった2日間だったが、深い友情を手に入れることができた」と書いているが、このことから、その日の夜、于さんが連日の疲れにもかかわらずこの文章を書いていたことが分かる。文章の一字一句から、于さんが日本に対してとてもいい印象を持ち、日本の友好的な人々が于さんの心を打ったことが読み取れる。

1945年抗日戦争勝利後、延安魯芸大礼堂の前で記念撮影をする于藍さんと夫の田方さん

実は、于さんと日本の友人との交流は1940年代後半までさかのぼることができる。『紅星影壇双星 于藍と田方』(中国広播電視出版社、2011年)の中の「于藍が語る」には、「1945年8月15日、ついに日本軍が降伏し、田方も私も中央が東北に派遣した第1幹部連隊の第8中隊に加わり東北に赴いた。9月2日に延安を出発し、11月2日に瀋陽に到着した。着いて間もなく、田方は中国人民自らの映画製作所建設のための準備を進めるという任務を受けた。彼は許珂、銭篠璋と共に、身の危険を顧みず、3度にわたって長春に入り、接収任務に成功した。1946年冬、興山での東北電影製片廠の成立に、田方は最も高い甲等功を挙げた」とある。

同書の「田方編」には、次のような内容が書かれている。1945年8月15日に中国が抗日戦争で勝利を収めた後、田さんと于さんは東北幹部団に入団して東北地方へ向かった。田さんは第8中隊の副隊長を務めており、9月3日に隊員と延安を出発し、11月2日に瀋陽に到着した。その後、第8中隊は「東北第1文工団(各地の部隊を慰問したり、党の政策の宣伝を行う歌舞団や劇団)」となり、田さんは副団長となった。後に組織の命令を受け、彼は総責任者として11月下旬、許珂と共に吉林省長春市へ行き、偽満州国の「株式会社満州映画協会(満映)」を接収することになった。それにより、自分にとってなじみの深い映画業界に戻ることができた。田さんは映画会社で働いていた過去の経験を生かし、舒群や袁牧之らと共に、困難をものともせず、複雑で緊迫化した戦争の中で3度も長春市に入り、「満映」を接収しただけでなく、この大きな組織が持つ全ての機材とスタッフを無事に黒竜江省鶴崗市まで丸ごと「引っ越し」させることに成功した。1946年10月1日に、中国共産党の指導による初の人民映画基地――東北電影製片廠(東影)が合江省興山市(現在の黒竜江省鶴崗市)に設立され、田さんはその理事長を務めることになった。

1946年、東北映画製作所の設立時、記念写真に収まる于藍さんご夫婦と作家の劉白羽さん(左)

一方、于さんもほぼ同時期に東北解放区に赴き、東北第1文工団で多くの舞台劇に出演した。1946年、彼女は文工団の一員として軍服を平服に変えて大連市内に入り、有名な舞台劇『日の出』で「社交界の華」陳白露を演じ、冼星海の『黄河大合唱』にも出演し、40年にもわたり日本の占領下にいた大連市民から熱烈な歓迎を受けた。出演のほか、解放区農村土地改革などさまざまな広報イベントにも参加。47年の夏、彼女はまた文工団の一員として長春市に向かい、東影の第1期研修クラスの指導教官となった。そして49年の秋、東影の映画『白衣戦士』に主演し、彼女の俳優としての人生がここに幕を開けた。

東影初の作品『白衣戦士』に出演した于藍さん

日本の映画評論家、佐藤忠男は著書『キネマと砲声―日中映画前史』で、満映について詳しく説明している。満映の発展に、日本の管理者が極めて大きな野心を抱いていたことを指摘し、その特殊性があったからこそ、満映は日本の左翼分子の避難所となり、国内で暮らしを立てられない数多くの映画監督や脚本家がやって来て、製作チームの能力を向上させたことにも触れている。

また、満映解散時の様子を生々しく伝えている。1945年8月8日、ソ連が日本に宣戦を布告すると、満映は解散に追い込まれた。その解散の過程は、それ自体がまるで映画のようだ。「8月12日、満映では甘粕正彦理事長の名で日本人社員全員は家族ともども本社に集合せよという通達が出た。(中略)集まった満映の日本人とその家族全員は、それから24時間、大きなスタジオにこもった。全員、ここでソビエト軍を迎え撃って玉砕するのだ、と噂された」。その夜、甘粕は最後の宴を開いたが、「みんな虚脱状態におちいって、言われるがままに死ぬ覚悟をきめていた風情である」という。ソ連軍が新京(偽満州国の首都、現在の長春市)に入った後、甘粕は青酸カリを飲んで自殺した。

満映は解散後、管轄者が何度も変わった。最初は、残った中日両国のスタッフからなる東影だったが、1946年に袁牧之らが引き取って会社の主導権を手に入れた。程なくして国民党軍が迫り、八路軍はハルビンに移転しようと日本人スタッフを説得した。その後、紆余曲折を経て、東影の機構改造が10月に完了した。それは、中国共産党が所有する初の映画製作所だった。

東影について、佐藤は次のように書いている。廠長の袁牧之は「ソビエトにとどまらざるを得ず、巨匠エイゼンシュタインの下で『イワン雷帝』の助監督などをして映画の勉強をした」人物だった。「彼はやや神経質な知識人タイプで、日本人のなかには性格的にうちとけ合えない者もいた。基本的な建設作業が一段落すると、袁牧之は、映画製作を急がず、まず中国人にも日本人にも政治学習を要求した」。こうしたこともあり、元満映のスタッフと延安から来た人々の間に微妙な食い違いが生じた。その後、製作方針と簡素化政策によって半分近くの日本人が解雇された。1949年の新中国成立以後、東影は長春市にあった満映の旧跡に移転、解雇された日本人も長春市に戻った。そのうち何人もの技術者が中国名を名乗り、改めて創作の第一線で活躍し始めた。53年になると、中日両国の紅十字会(赤十字)の交渉により、戦時下の中国に滞在していた日本人の帰国事業が決まった。

中国名を名乗る日本人在留者が新中国の映画事業の発展に貢献するのを支援しようと、理事長の田さんはもちろん、研修クラスの指導教官を務めた于さんも全力を尽くした。于さんはそれについての文字も口述の記録も残していないが、私は彼女の人柄をよく知っており、きっと覚悟と党の事業に対する情熱をもって懸命に努力したに違いないと思う。そうでなければ、日本人在留者が東影の初期段階での映画制作にあれほど熱心に参加し、創作の情熱を持つことはなかっただろう。岸富美子さんとその家族は一つの代表例だ。

岸富美子さんの回想録『満映とわたし』(写真提供・王衆一)

岸富美子さんと石井妙子さんの共著『満映とわたし』(文藝春秋、 2015年)によると、岸さんは大正9年(1920年)に中国の奉天省(現在の遼寧省)営口市で生まれた。15歳の時、京都の第一映画社に入社して溝口健二や伊藤大輔など名監督の下で編集助手を担当した。昭和14年(1939年)、偽満州国に渡り満映に入社した。日本の敗戦後、岸さんは中国共産党と同調した行動を取り、昭和28年(1953年)までの間、草創期の映画事業を支えた。帰国後はフリーランスとして映画編集に携わり、平成27年(2015年)に、映画技術者を顕彰する「一本のクギを讃える会」から長年の功績を表彰された。

岸さんは于さんより年が一つ上で、ほぼ同世代だった。「満映」が「東影」に変わり、移転が決まった際には、夫でカメラマンの岸寛身さん、兄の福島宏さんと、母親など9人の家族を連れて引越し先の興山区まで行った。その後、彼女は中国名の「安芙梅」として、東影と長影(長春映画製作所)で『橋』『白毛女』『六号門』など十数本の映画の編集を担当し、多くの中国人映画編集者を育成した。1953年、岸さんは家族と共に日本に戻った。

2016年5月18日に再会を果たした于藍さん(手前、右)と東影の日本人同僚だった岸富美子さん。人民中国雑誌社の総編集長・王衆一さんがこの貴重な面会に立ち会った。(写真提供・王衆一)

1980年代以降、岸さんは再び長影に足を運び、何度も中国を訪れた。2016年5月18日、すでに96歳という高齢になっていた彼女は、于さんに会うために北京に出向いた。このことからも、若い頃に築いた二人の友情の深さと、延安から満映を接収に来たスタッフと満映の日本人在留者との友情を垣間見ることができるだろう。その友情は「闘争」の時代から始まったのかもしれない。

岸さんは昨年5月にお亡くなりになった。享年98歳だった。彼女と于さんが一緒に写ったこの記念写真は歴史に刻み込まれた永遠の静止画となった。幸いなことに、『人民中国』総編集長の王衆一さんがその場で歴史的な面会に立ち会い記念写真を残した。

于さんとの思い出に満ちたこの文章をつづる時、過去の記憶が思わず湧いてきた……。

尊敬する于藍さん、ご冥福をお祈りします。

童影の葉ちゃん(北九州市立大学 葉言材)

2020年7月1日夜 日本福岡県にて