葉嘉瑩先生と日本人研究者たち

葉言材=文

2020年7月21日(旧暦6月1日)は中国古典詩詞の大家、葉嘉瑩先生の96歳の誕生日だった。

葉先生は波乱に満ちた人生を送ってきた。17歳で母親を亡くしたときはちょうど抗日戦争中だった。父親は中国民用航空公司で働いていたため、国民党政府と共に後方へ撤退し、連絡が途絶えた。彼女は15歳と9歳の弟2人と頼り合い、おじとおばにつき従って暮らした。1945年に輔仁大学を卒業した後、中学校2校で教え始めた。1948年に南京で結婚し、夫が国民党海軍部で文官の指導官を務めていたため、夫婦で台湾に赴いた。1950年代初め、台湾で起きた白色テロによって夫が入獄した。葉先生も幼い長女を連れて牢屋に入ったが、幸い釈放された。その後、何人もの研究者の先輩に推薦され、台湾大学で古典詩詞を教えることになった。学問に造詣が深いことで有名になり、また家族を養う必要もあったため、同時に三つの大学(台湾大学、輔仁大学、淡江大学)と二つのラジオ局で教えた。1966年、米ミシガン州立大学とハーバード大学の客員教授に就任した。また1969年から1990年の定年退職までカナダのブリティッシュコロンビア大学で終身教授を務めた。北米滞在中には父親と娘を亡くす悲しみを経験した。

筆者(左)とおばの葉嘉瑩先生

葉先生と日本の研究者との交流は多くないが、付き合ってきた学者は日本の漢学の泰斗や後進のトップランナーばかりだ。

吉川幸次郎先生

吉川幸次郎先生は日本の中国学の世界で知らぬ者のいない巨匠だ。近代以降の日本の中国研究で最も有名な「中国文学の泰斗」だ。

1970年、葉先生はある古典文学研究会に出席し、日本から来ていた吉川先生に出会った。研究会には詩作を好む人が多く、あいさつで「新作はありますか」と尋ね合っていた。葉先生は1968年の作品「留別哈佛三首」を書いて渡した。其一 翌日、吉川先生は「南海聖女島中国文学史会次葉嘉瑩女士韻」という3首の詩を持ってきた。

其一

又到人間落葉時、

飄飄行色我何之。

曰帰枉自悲郷遠、

命駕真当泣路岐。

早是神州非故土、

更留弱女向天涯。

浮生可嘆浮家客、

卻羨浮槎有定期。

其二

天北天南有断鴻、

幾年常在別離中。

已看林葉驚霜老、

卻怪殘陽似血紅。

一任韶華隨逝水、

空餘生事付雕虫。

將行漸近登高節、

惆悵征蓬九月風。

其三

臨分珍重主人心、

酒美無多細細斟。

案上好書能忘晷、

窗前嘉樹任移陰。

吝情忽共傷留去、

論学曾同辯古今。

試写長謠抒別意、

雲天東望海沉沉。

翌日、吉川先生は「南海聖女島中国文学史会次葉嘉瑩女士韻」という3首の詩を持ってきた。

世運奔波各異時、

人間歌哭志安之。

英霊河岳鴻篇鑄、

流別文章家数岐。

原始堪尋天雨血、

談詩好向水之涯。

曹姑応有東征賦、

我欲賞音鍾子期。

南来士女逐賓鴻、

談吐繽紛西複中。

洪浪接天都一碧、

簷花経雨逾殷紅。

測圭方識星朱鳥、

浴海真成王倮虫。

群怨興観評駁倦、

危楼聊倚溯流風。

淵源詩品与文心、

古井欲波容共斟。

玉局和陶居海外、

蘭亭修禊在山陰。

詞人慧業堪終古、

家法攀援可証今。

溟渤光浮孤島曙、

景情相遇足鉤沉。

(一九七〇年庚戌作、『吉川幸次郎全集』24巻に収録)

岡村繁先生

岡村繁先生は中日両国の学界で認められた現代日本の古典中国文学者だ。1922年7月に滋賀県で生まれ、1944年に広島文理科大学文学科に入学して漢文学を専攻し、有名な斯波六郎教授に師事した。卒業後、母校での勤務を経て名古屋大学文学部助手、東北大学助教授、九州大学助教授、教授を歴任した。九州大学退官後、久留米大学教授に転じ、文学部を設立して初代学部長となった。2002年、上海古籍出版社によって『岡村繁全集』(全11巻)が出版された。新中国成立以降、外国人の中国文化研究者の全集が中国で出版されたのはこれが初めてだ。中国国学の大家である王元化氏は序文で次のように書いた。「彼が中国文化に深い感情を持っているのは、長年にわたって中国文化の研究に誠心誠意取り組んできたからです。(中略)こうした感情は中国の学術界に尊重されるべきだと思います。(中略)中国の学術文化の価値が決して中国自身に限られないとすれば、その研究に対する視野も自国の範囲に限ってはいけません。そうしてみると、『岡村繁全集』は初めて中国で出版される外国人中国文化研究者の全集として、特別な意義を持っています」

岡村繁先生(左)と筆者(2013年7月、写真・謝宗睿)

2013年7月30日、中国の日刊紙『光明日報』は「日本人の血に流れる中国文化」と題する記事を掲載した。取材したのは同紙東京支局の謝宗睿記者だ。中国人研究者が岡村先生に贈った「漢学泰斗」と書かれた掛け軸から謝記者は取材を始め、岡村先生は次のように述べた。「いわゆる『漢学泰斗』というのは、ただ私が比較的長く中国の本を読んできたということだと思います。子どもの頃から日本の本より中国の本を多く読んでいました。しかも、12歳までに私が読んだ本は全部中国の物でした。13歳で中学校に入ると、専門の漢文の授業が国語の一部として設けられていました。当時の日本では、ほとんどの子どもたちが十二、三歳の頃から漢文を学び、二十歳になった頃には漢文の理解に関してすでに中国人並みになっていました。実際のところ、英語やドイツ語、オランダ語などの外国語が日本に伝わる前には、日本社会の知識人たちはほぼ中国の書物しか読んでおらず、同時代の中国人よりも深い理解を持つ日本人も少なくなかったほどです。媒介となる漢文がなかったら、いわゆる『西学(西洋の学問)』も日本に早く入ってこれなかったでしょう。(中略)日本は古来より海によって大陸から隔絶した国で、自然資源と文化資源は乏しく、もし中国文化を積極的に吸収していなかったら、独自の文化を形成できなかったと痛感しています。日本文化は中国文化の基礎の上に形成されたといえます。中国文化はすでに日本人の血に溶け込み、捨てたり切り分けたりできなくなっています。現在でも、また将来でも、日本人はそれを忘れるべきではないと思います」

人々に尊敬された岡村先生は葉先生を高く評価していた。1984年秋、葉先生は岡村先生の招きに応じ、九州大学で特別講義をした。

1985年秋、私は九州大学に留学し、岡村先生の教え子になった。岡村先生は私に次のように話したことがある。「葉嘉瑩先生から正真正銘の中国人研究者の学識の深さを感じました」「私たち日本人は中国の古典詩詞を研究するとき、言葉の意味と語感にとらわれ、その美しさをなかなか理解できず、鑑賞分析能力が欠けています。その反面、考証が得意で、あるいは考証しか重視していないといえます。一方、今の中国人学者が書いた文章は現実主義とかロマン主義とかの建前ばかりで、考証が欠けているだけでなく、合理的な鑑賞や分析も欠けています。でも葉先生の文章は偏りがなく全面的で、台湾の学者とも大きく違います」

葉嘉瑩先生、岡村繁先生と劉三富先生夫妻

劉三富(笠征)先生

劉三富先生(日本に帰化後、「笠征」と改名、1943~2019年)は台湾の高山族で、台中市の梨山一帯に先祖代々住んできた。葉先生が淡江大学で教員を務めた当時の教え子で、葉先生を自宅に招いたこともある。九州大学に留学して博士号を取った後、大学に残って中国語を教え、福岡大学で教授を務めて定年退職した。

葉先生は台湾で同時に三つの大学で教員を務め、学生の間で人気があった。少なからぬ学生は後々、結婚して娘が生まれたとき、葉先生の名前にちなんで「佩瑩」や「佳瑩」など、「瑩」の字を使った名前を子どもに付けた。直接「嘉瑩」と名付けた人までいた。1984年秋、葉先生は九州大学の岡村繁教授に招かれて福岡県で講義をしたとき、自分の教え子だった劉三富先生と再会した。劉先生は当時、九州大学で外国人教員として働いていた。葉先生は劉先生を通じ、多くの学生が「瑩」の字を使って娘に名前を付けていることを初めて知った。彼女は「台湾の学生は礼儀知らずですね。先生にちなんで娘の名前を付けるなんて。本当に名付けるなら、せめて『思瑩』(葉嘉瑩先生を懐かしく思う)」でしょう!」と冗談を言った。

劉先生はとても情に厚く世話好きな人で、九州一帯の在日中国人の間でよく知られていた。日本留学には身元保証人が必要だったため、彼は中国大陸と台湾から来た多くの学生の身元保証人になっていた。学生たちは卒業後、日本に残ったり古里に戻ったりし、それぞれ大学や研究機関に勤めた。私は彼が保証人になった初めての大陸学生だった。そのため、彼は台湾当局の福岡駐在機関に「共産党匪賊の保証人になった」と非難され、家族と共に日本に帰化することを余儀なくされた。

福岡空港での記念撮影。左から連清吉先生、王文俊さん、葉嘉瑩先生、劉三富先生

連清吉教授

2012年3月、葉先生は学生たちの視野を広げるため、日本人研究者の連清吉教授と東英寿教授を南開大学に招き、特別講義をしてもらった。連教授は「日本の中国学研究」と題し、20年以上にわたる研究で会得した内容と結び付け、日本の中国学研究の発展過程とその特徴を系統立てて講義した。

連教授は1998年から長崎大学で教えている。台湾出身で、日本に渡って20年後に帰化した。淡江大学中国語学科を卒業後、東海大学中国文学研究所の修士号を取得し、荘子に関する論文を執筆した。日本の学会では先秦時代の諸子を文学ではなく哲学の研究対象にしていたため、彼は1987年10月に九州大学大学院に留学した際、中国哲学研究室の博士課程に入った。有名な中国思想史研究家である町田三郎教授に師事して日本の中国学を研究した。町田教授は戦後日本における先秦両漢思想研究の重要人物だ。

連清吉教授

東英寿教授

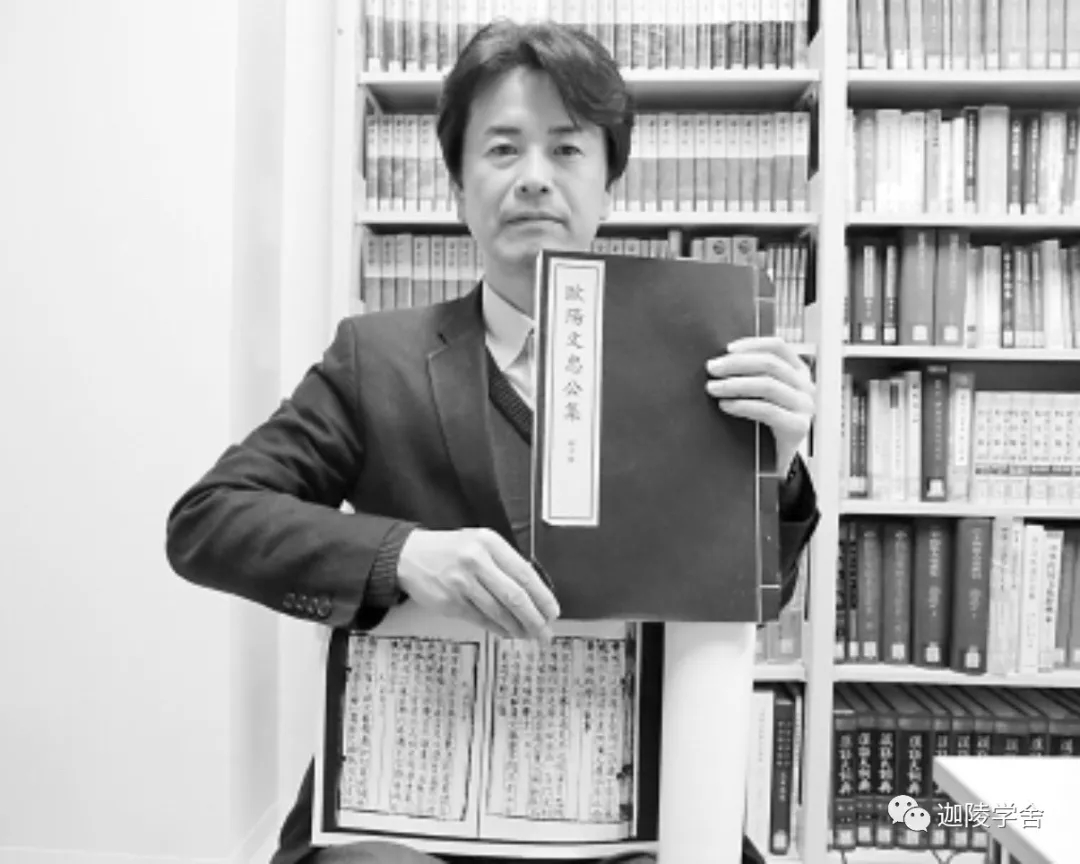

現在、東英寿教授は九州大学で教壇に立ち、「九州中国学会」の会長を務めている。東教授は九州大学で学んでいた頃、岡村繁教授に師事した。北宋の文学者である欧陽修について学部時代から研究を始め、すでに40年近くたつ。2011年10月、東教授は日本中国学会で最新の研究成果を発表した。中国ではすでに散逸していた欧陽修の書簡96通を発見したという内容で、中日両国の学会で大きな話題を呼んだ。2012年、葉先生に招かれ、「欧陽修の失われた書簡96通の発見」と題して南開大学で講演した。

1984年秋、葉先生が九州大学で講演したとき、東教授はまだ修士課程の1年生で、中国への留学経験もなかった。彼は岡村先生の指示を受け、葉先生の語った「唐五代詞」に関する中国語の録音を整理し、九州大学の『中国文学論集』に掲載した。また、1986年3月には、葉先生の「蘇軾詞論」を日本語に翻訳し、『中国詩人論』(岡村繁教授退官記念論文集)に掲載した。

大切にしている欧陽修全集を持つ東英寿教授(写真・厳聖和氏)

連教授と東教授が葉先生の招きに応じて南開大学で講演したことは『光明日報』でも報道された。

長崎大学の連清吉教授と九州大学の東英寿教授の学術講演は「中日国民友好交流年」活動の重要な一環であり、南開大学の教員と学生たちに大いに歓迎された。日本人研究者の学問に対する真面目で地道な態度は、中国の若い学生たちに深い印象を与えた。

中国古典詩詞の伝統を受け継いでもらうため、葉先生は1979年から北京大学と南開大学で講義を始めた。ほぼ毎年自費で帰国して講義し、中国の多くの地方と都市に足跡を残した。その際、葉先生は次のような七言絶句を残した。

構厦多材豈待論、

誰知散木有郷根。

書生報国成何計、

難忘詩騒李杜魂。

1992年から葉先生は南開大学中華古典文化研究所所長を務めている。この間、カナダで受け取った年金の半分に当たる10万ドルを拠出し、学生のために奨学金と学術活動基金を創設した。また、2017年と2018年に全財産3568万元を南開大学に寄付した。

葉先生は幼い頃から詩詞を暗唱し、創作しており、「詩詞教育」は幼少時代から始めるべきだと一貫して主張し、呼び掛けてきた。そのため、中国教育部国家語言文字工作委員会は2019年から毎年、中国の優秀な伝統文化の継承と古典詩詞教育の発展を推し進めるため、葉先生の雅名「迦陵」を冠した「『迦陵杯・詩教中国』詩詞解説コンテスト」を開催している。出場者は小中高校の教員たちだ。

葉先生は70年余りの詩詞教育と研究、創作の経験から、西洋の現代美学や心理学理論を中国の詩詞論と結合させ、古来より言葉で表現できていなかった中国の詩詞の美的特徴を解説している。これは中国文学鑑賞史、中国古典詩詞史、および文学理論の分野で大きな空白を埋めるものだ。

葉先生がそこに立つことが1編の詩だという人がいる。実際、葉先生はその人生で1編の美しい詩を書き上げている。そして人々は葉先生を「詩詞の娘」「スカートを履いた士」とたたえている。

この一文により、謹んで葉先生の健康と長寿、生活の円満を祈願する。

2020年7月、福岡県にて