50年前の「ピンポン外交」の意義

王朝陽=文

名古屋で中日米交流を回顧

1971年3月28日~4月7日、愛知県名古屋市で第31回世界卓球選手権が行われた。開催中、米国卓球チームは中国チームに対し中国訪問の希望を申し出、毛沢東主席はその申し出を受け入れた。4月10日、米国卓球代表団一行の15人は中国の招へいに応じ訪中、中米関係の「雪解け」の先駆けとなり、世界の戦略地図を変える幕を開けた。卓球大会がきっかけで展開した一連の外交は「ピンポン外交」と呼ばれ、今年はその50年目に当たる。

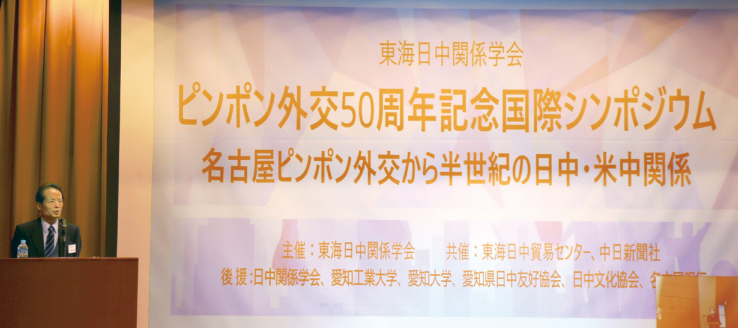

この「小さな球が大きな球を動かした」ピンポン外交で生まれたさまざまな友好を記念し、4月17日に東海日中関係学会が名古屋市でピンポン外交50周年記念国際シンポジウムを開催、当時の様子を知る人や中日米3カ国関係の有識者が集まり、回顧とともに当時の外交の知恵と勇気が現在の世界情勢にもたらしたものの意義について探った。中国駐名古屋総領事館の劉暁軍総領事、東海日中関係学会の川村範行会長、衆議院議員の近藤昭一氏、中日新聞社名古屋本社の鈴木孝昌編集局長が出席、あいさつを行った。

劉総領事は、「『ピンポン外交』から50年間、中日米の多くの人々は恩恵を受けた。今の国際社会は複雑な変化が生じているが、平和と発展は依然時代の流れだ。中日両国は大切なパートナーであり、アジアと世界の安定と繁栄に大事な役割を果たしている。われわれは50年前に中日友好のために井戸を掘った先輩たちを見習い、その友好の精神を継承し、さらに輝かせていかなければならない」と述べた。

続いて川村会長も、「『ピンポン外交』は国際政治の構造と日中関係を変えた歴史的事件だった」と述べ、現在の世界情勢を踏まえて「米中対立は世界のデカップリングの危険をもたらし、日本は日米同盟と日中関係のはざまで極めて難しい対応を求められている。こうした時期に『ピンポン外交』の経験を振り返り、米中対立や日中関係について議論を深めることは非常に有意義だ」とピンポン外交再検証の重要性を説いた。

あいさつをする中国駐名古屋総領事館の劉暁軍総領事

あいさつをする東海日中関係学会会長の川村範行名古屋外国語大学名誉教授(写真提供・中国駐名古屋総領事館)

3カ国の関係者が見つめる未来

大会で中国選手と対戦した米国や日本の選手も、その時の様子を書面やビデオメッセージで寄せた。

日本代表で参加した杉本安子(旧姓今野)さんは当時大学3年生で、中国代表団の試合参加に尽力した後藤鉀二さんに指導を受けた。大会開始前の張り詰めた雰囲気が今も忘れられないという。「後藤先生が中国から帰国すると学校を取り囲む空気が一変し、中国参加に反対する人々が『後藤鉀二、出てこい』と拡声器で叫んでいた。果たして世界大会を無事に開催することができるのか、先生は大丈夫かと不安ばかりで2カ月を過ごした。しかし後藤先生は身の危険を顧みず、その大きな決断と勇気が米国と中国をも引き寄せ、世界の歴史の歯車を動かした」と恩師の功績をたたえた。

50年後の今でも忘れられない青春時代の大会。杉本さんはその意義を「あの時の初心に返り今一度、米国も中国も大国として世界平和の先頭に立ち、両国の橋渡しのような日本になれないものか。あの『ピンポン外交』のようにと願わずにはいられない」と改めて強調した。

中国選手との交流も生涯忘れられないものになった。竹内敏子(旧姓小和田)さんは「大会後のさよならパーティーで、中国女子チームの皆さんが握手を求めに来られ、一緒に『さくらさくら』や『上を向いて歩こう』などを歌った」と振り返る。そして、「『ピンポン外交』の現場を体験し、民間交流とスポーツ交流の重要性を改めて感じた。本来、スポーツと政治は別物であるはずだが、『ピンポン外交』のように時としてスポーツは国と国との平和的な関係づくりに力を発揮することがある」と意義を語った。

ジュディ・ホアーフロストさんは、米国代表最年少の15歳で参加した。「世界最高水準と評される中国チームが参加すると聞き、どのようなプレーを見せるのか私たちは興味津々だった。練習のため中国チームが競技場に入場してきた時、場内全ての選手が練習の手を止め彼らを見つめていたかのように思えた」と振り返る。大会後の中国ツアーはホアーフロストさんにとって未体験のことばかりで、心を開いて世界を見るべきだと気付かせてくれるきっかけになったようだ。

訪中当時の中米間にはほとんど交流がなかったが、その後現在に至るまでに、両国は緊密な経済関係と人的交流を持つようになった。ホアーフロストさんもこの50年における中米関係の激変ぶりに驚くとともに、「米中関係の重要性は過小評価することはできない。環境保全、平和維持など多くの国際的な課題は、互いに協力し合うことによってこそ克服することができる」と提言する。

元外交官で、著書『ピンポン外交の回想』がある中日友好協会の王泰平理事は、「名古屋と第31回世界卓球選手権は、現代の国際関係史に壮大な一章として記録されている。世界情勢が大きく変わる今、中国、日本、米国もその例外ではない。しかし歴史の歩みから見ると、中日両国の距離は縮まっており、その友好は止めることのできない大きな趨勢となっている」と書面でコメントした。

50年前の小さな球は大きな球を突き動かした。そして世界情勢が複雑化する50年後の今、「ピンポン外交」の背後に凝縮された外交の知恵と勇気、そして交流を心から望む世界の人々の誠意ある交流と熱意は、現代に生きる私たちにとって無限の啓発となるだろう。

シンポジウムにはオン/オフライン合わせて100人以上が出席し、発言に熱心に耳を傾けていた (写真提供・中国駐名古屋総領事館)