第1回党大会参加党員と日本(下) 日本から渡った小さな火花

王敏=文

留学生が伝えた「マルクス」

明治維新(1868年)以降、日本ではさまざまな主義や理論は、理解し参考にすべき知識の対象とされてきた。マルクス主義も哲学や経済学の一部として高等教育機関で教えられ、社会に広まった。

1904年11月13日付の週刊『平民新聞』第53号には、創刊1周年の記念として、発刊の中心だった社会主義者の幸徳秋水と堺利彦の共訳で『共産党宣言』が発表された。その後、経済学者・河上肇の『貧乏物語』などの作品は、それまでになかった傾向で、日本の各界の知識を求める人々の好奇の目を集め、さらに日本に留学する中国人学生の探究心もかきたてた。

それから16年後の20年、言語学者・陳望道が日本語版から翻訳した中国語版の『共産党宣言』が中国で出版された。この年、社会運動家・高畠素之らが翻訳した日本語版『マルクス全集』が出版社・大鐙閣から次々と刊行された。さらに10年後の30年、北京大学教授・陳啓修がドイツ語版に基づき、日本語版を参照して翻訳した中国語版『資本論』が上海で刊行された。

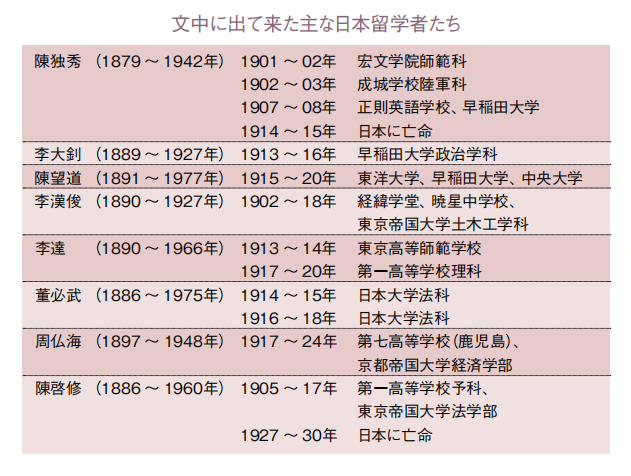

言うまでもなく、二人の陳氏(翻訳者)は日本に留学中にマルクス主義に出会い、それぞれ陳独秀と李大釗の指導を受けて翻訳を完成させた。これらの日本に留学経験のある学者グループで陳啓修を除いて、陳独秀、李大釗、陳望道、李漢俊、李達、董必武、周仏海の7人が中国共産党第1回全国代表大会の代表に選ばれた。

しかし、これらの人物は日本滞在中、互いに接触していなかったか、あるいは接触がほとんどなかった。中国に幸せをもたらすという理想の探究が帰国した彼らを引き合わせたのであり、日本で学んだ新しい知識の絆が彼らを結び付け、ここから火種をまく序幕が開いたのである。

河上肇の著作の影響を受けた李大釗は19年、『新青年』第6巻第5、6号で『私のマルクス主義観』を発表し、初めてマルクス主義唯物史、経済学説と社会主義理論を系統的に紹介した。19年から20年にかけて李漢俊は、社会主義者・遠藤無水が翻訳した『通俗マルクス資本論』(文泉堂、1919年)を参考に『マルクス資本論入門』を翻訳した。20年、陳独秀の求めに応じて陳望道は日本語版の『共産党宣言』を参考に中国語版を翻訳した。21年に李達は、堺利彦が翻訳した『唯物史観解説』(大鐙閣、1920年)と高畠素之が編さんした『社会問題総覧』(公文書院、1920年)を翻訳、出版した。陳独秀は22年、『新青年』第9巻第3、6号で、『社会主義批判』と『マルクス学説』を紹介した。このようにして、日本経由の新しい思想や知識が、彼らによって初めて中国にもたらされ、中国共産党の誕生を促進したのである。

18年から20年にかけて、新文化運動の旗手である北京大学教授の陳独秀や北京大学図書館長の李大釗、さらに上述の日本留学経験がある学者たちが国内の同志と手を組んで、上海、北京、広州、武漢、長沙、済南などで共産主義グループを立ち上げた。そして21年7月23~31日、中国共産党の第1回全国代表大会が上海で開かれた。

同大会に参加した日本留学経験のある学者は、李達と李漢俊、董必武、周仏海の4人で、13人の代表者の3分の1を占めていた。陳独秀、李大釗、陳望道も代表に選ばれたが、事情により参加できなかった。陳独秀は欠席したが、第1期中央局の書記に選出された。この4人のうち、後に変節した周仏海を除き、李達、李漢俊、董必武の3人はさまざまな困難に翻弄されながらも、中国におけるマルクス主義の普及と新中国の成立に力を尽くした。

「理論界の魯迅」 李達活躍

李達は「産業で国を救う」という思いを抱き、日本に2度留学した。18年には、日本に留学した学生救国団100人余りを率いて北京に到着。当時の段祺瑞政権がひそかに締結した「中日共同防敵軍事協定」に反対するデモ行進を行った。しかし、当局の反応に失望した李達は、中国を変えるにはロシアの十月革命をモデルにする必要があると悟った。以後、李達は理工学を学ぶ道を捨ててマルクス主義研究に専念し、『社会主義とは何か』『社会主義の目的』などの論文を発表、中国におけるマルクス主義の普及・啓蒙に声を上げ続けた。

李達は20年に帰国後、上海の共産主義グループの結成に加わった。第1回党大会では中央局の宣伝主任に選ばれ、人民出版社を設立した。血気盛んな李達は一度離党したが、マルクス主義の研究に対する強い信念が揺らぐことはなかった。40万字に及ぶ『社会学大綱』と全20巻の『李達全集』などの大著の執筆に打ち込み、マルクス主義による中国の改造のために、しっかりとした信頼できる理論的根拠を提供し続けた。毛沢東から「理論界の魯迅」と称賛され、49年には毛沢東直々の呼び掛けを受け、再び党員となった。

芥川龍之介が描いた党員

NHKは2019年末、芥川龍之介の中国旅行記をモチーフにしたドラマ『ストレンジャー~上海の芥川龍之介~』を放送した。この中で、芥川が当時の中国の著名人を訪ねる三つのエピソードが描かれた。その人物とは、当時の民国を代表する革命家・章炳麟(1869~1936年)と中国の伝統文化を代表する政治家・鄭孝胥(1860~1938年)、それに革命勢力である新青年の代表・李人傑(李漢俊)だ。前の二人と比べて、李漢俊の言葉には希望と信念の力が満ちあふれていた――「種はもうこの手の中にあります。中国は大変広くて、そして荒れ果てています。困難は覚悟しています。しかしその困難に私の力が及ぶかどうか、私の体が耐えるかどうか、それは分かりません」。ドラマのラストシーンでは、芥川が自殺した1927年の同じ年、李漢俊殺害の悲報が伝えられる。

04年、14歳の李漢俊は兄の李書城と共に日本に留学した。15年、公費留学生として東京帝国大学土木工学科に合格。在学中にマルクス主義の影響を受ける。学業を終え帰国した李漢俊は18年、労働者向けの週刊『労働界』を創刊するとともに、雑誌の『新青年』『週間評論』『共産党』の編集に参加。19年から21年までに90篇以上の論文や翻訳を発表し、毛沢東や劉少奇、周恩来、董必武に代表される世代の若者たちに影響を与えた。

新中国の法制度を構築

元国家副主席の董必武は青年期に前後2回、日本大学で法律を学んだ。筆者は、日本大学に所蔵されている『昭和7年日本大学校友会会員名簿』の「大正6年法律科卒業者」の名簿に、董必武の仮名「董用威」を見つけた。

董必武は11年に武昌蜂起が勃発した直後、古里・湖北省を離れて辛亥革命に参加した。同年12月には孫文(1866~1925年)らが結成した政治結社の同盟会に参加し、孫文に従った。しかし、辛亥革命の成果はすぐに袁世凱に奪われ、董必武も2度にわたり日本に逃げざるを得なかった。

中国の混乱した現状を変える方法を求め、董必武は孫文に教えを請うたが、納得いく答えは得られなかった。その後、湖北省の同郷の李漢俊が博学で幅広い見聞を持つことを聞くと、わざわざ武漢から上海へ赴き、自分より4歳年下の李漢俊にロシアの十月革命に関する状況を教えてもらったり、中国語版と日本語版の『マルクス資本論入門』と日本の雑誌『改造』『新潮』などをもらったりした。こうしたことから、董必武も李漢俊を自分の「マルクス主義の先生」と呼んだ。

中国共産党に従い数十年にわたる幾多の戦いを経た後、董必武は49年、毛沢東主席と肩を並べて天安門の楼上に立ち、世界が注目する新中国の開国式典に参加した。その後、董必武は日本で学んだことを生かし、新中国の法制度の構築に画期的な貢献を果たした。

◇

康有為(1858~1927年)と梁啓超(1873~1929年)が日本で「大同世界」の夢を模索してから、孫文が日本で同盟会の拠点を設立して辛亥革命の新時代を開いたのに続き、日本に留学した青年たちも日本で新しい知識とマルクス主義に出会った。彼らが次々に送り伝えたことによって、この特別な時代の知識の火が中国に激しく燃え広がり、今日の平和で豊かな中国の基礎を打ち固めたのだ。