[座談会]俳句と漢俳 心を結ぶ詩歌交流

中日国交正常化から半世紀の間、さまざまな形の文化交流が人々の心の距離を近づけました。この中でも、共通の漢字文化圏を土台に展開されてきた詩歌の交流は、異彩を放つ花のように鮮やかに開花しています。中央広播電視総台(チャイナ・メディア・グループ/CMG)日本向け放送(北京放送)が本誌の王衆一総編集長、中国漢俳学会の劉徳有会長をゲストに迎え、漢俳交流にフォーカスした座談会の様子を抜粋してご紹介します。

座談会の様子。左から王小燕氏、王衆一氏、劉徳有氏、斉鵬氏(写真・海燕)

ゲスト:

中日友好協会理事、中国漢俳学会会長 劉徳有

本誌総編集長 王衆一

聞き手:

中央広播電視総台(CMG)日本語部 王小燕 斉鵬

きっかけは世界遺産登録 「和して同ぜず」が反響呼ぶ

――『人民中国』誌は5年前から誌面とSNSの微信(WeChat)公式アカウントで創意工夫を凝らした「節気と花」「俳人がうたう二十四節気と花」の連載を始めました。その時々の節気にちなんで選句し、それを漢詩や漢俳の形に翻訳し、オリジナルなイラストや読者から投稿された秀作と合わせて掲載するという読者参加型の企画ですが、王総編集長、そもそもこのコラムを始めたきっかけは?

王衆一 一番のきっかけは、「二十四節気」が2016年に世界無形文化遺産に登録されたことでした。古代中国で考案された「二十四節気」は、日本、韓国をはじめ、東アジア共通の文化遺産です。中国も日本も、四季の移り変わりに思いを託して、多くの詩や句が古代から書き残されています。

この企画では、俳句だけでなく、漢俳、あるいは漢詩などといった異なった形の詩歌も同時に掲載しています。「和して同ぜず」がモットーで、読者から大きな反響を呼びました。おかげさまで、5年も続いてきた今では、愛読者や投稿者が増え続け、安定した愛好家の層が出来上がっています。

これまでの5年を振り返りますと、コラム開設時から多大なるご指導を賜り、数多くの佳句を創作してくださった劉徳有先生には感謝の気持ちでいっぱいです。劉先生のおかげで、存在感のあるコラムになったと思っています。

――劉先生と王総編集長はこのシリーズ企画では、名コンビとして知られています。お二人のコラボレーションで数々の名句が生まれました。

直近の作を例に挙げてみましょう。

(劉徳有 作)眠れぬ夜 故郷遥か 冬至かな

(王衆一 訳)冬至五更寒 遥思故郷在天辺

遊子夜難眠

劉徳有 王総編集長の訳は同じく五七五という俳句の形となっています。翻訳の域を超えて、声に出して読んでも、大変流暢に読めます。相当工夫したのではないかと思いますが……。

王衆一 原文を単に対訳の形で中国語に置き換えると、文字が足りなくなります。そこで、眠れないまま、夜が深まっているという意味の「五更」(戊夜、午前3~5時に当たる)、故郷が遠方にあるという意味の「天辺(天の果て)」、故郷を離れて他郷にいる旅人という意味の「遊子」という言葉を足してみました。そうすることで、意味を変えることなく、しかも、中国語でもリズミカルに読めるようになっています。そういったところで工夫してみました。そのため、内容的には、日本語よりはもう少し具体的なイメージになっているかもしれません。

「和風」から起きた漢俳 中国の新体詩 独自の創意工夫

――王総編集長の訳は、漢字17文字の「漢俳」の形となっていますが、劉先生は「漢俳」をどう定義しますか。

劉徳有 「漢俳」は、中日の文化交流の中で生まれた中国の新体詩、そのものずばり、五七五の形を借りた中国語の俳句だと私は思っています。

王衆一 劉先生は漢俳の大先輩で、生みの親の一人でもあります。おっしゃる通り、漢俳は文化交流の中で誕生したものです。と同時に、中国人なりの創意工夫も入っていると思っています。そういう意味では、私から見れば、漢俳は中国の古典詩歌を土台にした一種のミニサイズの漢詩、言ってみれば「微詞」(注 : 中国語の「微詞」のもともとの意味は「遠回しの非難」)とでも呼びたくなります(笑)。劉先生の前で冗談を言う失礼をお許しください。

――劉先生、そもそも最初の「漢俳」はいつ誕生しましたか。

劉徳有 1980年、大野林火氏を団長とする日本の俳人訪中団が北京を訪れました。その時、北海公園の仿膳レストランにて開かれた歓迎会の席上、当時の中国仏教協会の趙樸初会長が次の句を詠まれました。

緑陰今雨来 山花枝接海花開 和風起漢俳

緑陰 今雨来り 山花の枝 海花に接して開く 和風 漢俳を起す

五七五の形で中国語の漢字で書かれたこの句は、後に漢俳の誕生を意味する句とされています。ちなみに、「今雨」とは「新しい友人」を意味する中国語です。

――俳句は日本では400年余りの歴史があると伺っていますが、それに比べて漢俳はまだ40年そこそこの歴史しかないのですね。そういえば、劉先生はずいぶん早くから漢俳を書き始めたと伺いましたが……。

劉徳有 いいえ、私はスタートが遅く、大野林火先生の来訪から10年後に書き始めました。それまでは、いろいろ読んで楽しみ、先輩の驥尾に付して、時々試みに自分でも書いていましたが、いずれもまね事でした。

94年、女流詩人・書道家の林岫さんが『漢俳首選集』を編さんすることになり、その時、日本文学研究者の李芒氏の推薦で、初めて正式に漢俳を作って投稿してみました。その意味でいえば、林岫と李芒の両氏は私の漢俳の先生です。ちなみに、私が作った最初の漢俳は「初雪」です。

霏霏降初雪 欣喜推窓伸手接 晶瑩掌中滅

(大意:霏々と降る初雪 うれしさのあまり 窓から手を伸ばせば 手のひらのきらめく雪が 消えてゆく)

この句については、始めは俳句を作って、それを漢俳に直したというのが真相です。最初に書いた俳句とは、

初雪や窓からそっと手を伸ばし

私も2002年に100首ほど集めて、『旅懐吟箋』(『旅のしおり』)というタイトルで句集を出版しました。出版後に、時の日本現代俳句協会副会長・小宅容義氏がこの句を「省略の文学といわれる」俳句にしてくれました。

初雪やいく粒消ゆるたなごころ

――手のひらを「たなごころ(掌)」というすてきな和語で表現し直して、さらに味わい深く詠まれたように思います。ところで、王衆一総編集長はどのようなきっかけで俳句と漢俳に出会ったのですか。また処女作は覚えていますか。

王衆一 私は遊び心から始めました。今から36年前、吉林大学に在学していた時に、日本文学の授業で先生が俳句について紹介しました。それを聞いて私は俳句に魅了されて、すぐに五七五をまねて、

モンブラン高くそびえて欧州一

と、自分の名前「王衆一」の日本語での発音をもじって一句をひねってみました。当時の自分は、ダジャレも分かったと自慢していましたが、今読み返すと、季語もなく、せいぜい川柳にすぎないと恥ずかしく思います(笑)。

俳句と漢俳の世界に本格的に足を踏み入れたのは、『人民中国』に入社後のことになります。読者の方たちに接したり、とりわけ、劉徳有先生のご指導を仰いでからのことです。そうした中で、十数年前から、仕事で訪日する際に、四季折々の景色に魅了され俳句を試しに作るようになりました。その延長線上で、中国各地を取材する時にも、山や川、町の美しさに感銘を受け、李白や白楽天など古代の大詩人たちが有名な詩を多く書き残した地で、試しに俳句や漢俳でうたってみることを始めました。

例えば、杭州に行った時は、朝もやに見え隠れする西湖を眺めながら、

水墨で綴る初冬の西湖かな

と詠み、それを漢俳にも書き直してみました。

西湖入初冬 百態尽没晨靄中 如画水墨濃

書いてみて気付いたことがあります。それは、書き上げてみたら、やはり漢詩の世界に近い風景が書かれているのだなということでした。

「白いスモモ」と「青いモモ」 文化は学び合いの中で豊かに

――ところで、「和風から漢俳が起きる」までには、俳句が中国に伝わる歴史があったかと思いますが、そのあたりのことについて、劉先生は何かご存知ですか。

劉徳有 最初に日本語で俳句を作った中国人は明末清初の禅僧だと言われています。しかし、その後の長い間、俳句を作る中国人はごくわずかでした。それが1919年の「五四」新文化運動あたりから、中国人留学生が俳句を中国語に訳して紹介するようになりました。

留学や亡命で日本に20年も滞在した中国の文豪・郭沫若も若いころから俳句に注目していたようです。郭氏が55年12月に日本を訪問した時、私は通訳として同行しました。その時、宿泊先は箱根の富士屋ホテルでした。すでに冬に入っていましたが、まだ晩秋の気配が残っていました。紅葉が赤く染まり、朝、窓外の林から鳥のさえずりが聞こえます。ある朝、郭氏の部屋へ行きますと、書き上げたばかりの詩句を見せてくれました。

紅葉経霜久 依然恋故枝

紅葉 霜を経ること久しく、依然故枝を恋う

そして、「どうかね、ちょっと日本の俳句に似ているではないか」とぽろりと尋ねてきたことを覚えております。

――郭沫若先生は、五言絶句のような漢詩を書かれたのですが、ご本人としては、俳句のことを思い出しながら作詩されたようですね。やはり俳句と漢詩は、何かつながっているものがあることをほのめかしてくれたお話でしょうか。

王衆一 俳句と漢詩は、形や表現の仕方に違いがあるかもしれませんが、源流をたどってみれば、俳句の誕生には外来文化からの栄養、中には中国の古典からの影響もあったことは否めないのではと思います。だからこそ、やはり両者には通じ合うところがあるのでは、と私も思っています。

そう言えば、俳聖の松尾芭蕉は、「桃青」(青いモモ)という俳号を使った時期がありました。それも、「白いスモモ」の李白へのオマージュではないかなと私は見ています。

――文化は交流する中で新しい変化や発展が起こり、詩歌も例外ではありません。そこで思い出しましたが、劉先生がお書きになった漢俳は曲がつけられ、それを歌うコンサートまで開かれたようですが……。

劉徳有 94年の年末に、訪日の感想をまとめた漢俳10首を中国の新聞『文化報』に寄稿しました。掲載から間もなくして、作曲家の朴東生さんから電話があり、「曲をつけたよ」と教えてくれました。99年12月、ピアノ伴奏の下、北京音楽ホールでこれらの曲のコンサートが開かれました。

ここで一首だけ紹介します。

富士山

劉徳有

東瀛望雪山 渾疑白扇倒懸天 瀟洒聳雲間

実はこの漢俳には、江戸前期の漢詩人、石川丈山(1583~1672年)の詩の一部を引用しました。

富士山

石川丈山

仙客来り遊ぶ 雲外の巓

神龍栖み老ゆ 洞中の淵

雪は紈素の如く 煙は柄の如し

白扇倒に懸かる 東海の天

――お互いに相手の文化から刺激を受けながら、新しいものを作り出して、世界の詩歌や文化をもっと豊かなものにしていく。これこそが、文化交流の理想的な形だと言えると思います。

1999年12月、朴東生氏が指揮を務めた漢俳コンサートが北京音楽ホールで開かれた(写真提供・劉徳有)

受容と変容のバランス求め 他者と共に美を極めていく

――ところで、俳句と漢俳の似ている点、違う点などについて、お二方の注目点を聞かせてください。

劉徳有 その最たる違いは「季語」の扱い方に出ているかと思います。

日本の伝統的な俳句においては、「生かすも殺すも季語次第」と言われているほど、その重要性が強調されています。しかし、生活環境や文化的背景などが違う中国人には、季語が持つ含みを日本人同様に理解することには無理があるように思います。蕪村の名句

易水にねぶか流るる寒さかな

ですが、これは漢詩文の教養を背景とした空想上の作であると思われます。出典の『史記』によれば、秦の国の圧迫を受けた燕の国の太子は、始皇帝を刺すため壮士荊軻を派遣しますが、荊軻は易水のほとりより旅立つにあたり、

風蕭蕭兮易水寒 壮士一去兮不復還

風蕭蕭として易水寒し、壮士一たび去りて

ふたたび還らず

と吟じたと伝えられます。

易水は中国の河北省を流れる川であり、漢文の教養のある日本人なら、蕪村のこの句を読んで頭に浮かぶ光景は、「風蕭蕭として易水寒し」の詩句によって名高い易水には、今日も冷たい風が吹きすさんでいる。ふと見ると誰かが上流で流したらしい葱が、川面に浮きつ沈みつ押し流されている。その葱の青白いつややかさに、ひとしお厳しい寒気を覚えることである――ざっとこんなものではないかと思います。

しかし、中国では、葱の白い根から受ける季節感は、日本人のように寒々としたものでないため、上流から流れる葱と易水の寒さとの間にどのような内的な関係があるのか、理解が難しいのではないでしょうか。

――季語に日本人の繊細な感受性がにじみ出ているようですね。劉先生のご指摘で気付いたことですが、中国と日本は同じく北東アジアのモンスーン地帯に位置し、大部分の中国人と日本人は四季がはっきりしている地域で暮らしていることから、季語の語感は大枠では、中国人に伝わるものだと思っています。一方、俳句は最近、世界各地に広まりつつあると聞いておりますが、例えば、季節感の全く違うエリアでは、季語はどうなりそうですか。

王衆一 これは国際化を目指し、世界遺産に登録しようとしている俳句にとって大きな課題ではないかと私は見ています。季語は、春夏秋冬の気候の中で生み出されたものなので、気候が全く異なる外国ではそれをどう当てはめればよいのか、あるいは、海外の風土にふさわしく、変容した新季語を認めるかどうかという問題が生まれてきますよね。

例えば、オーストラリアに来ると、南十字星は季語に入れるかどうかというような問題ですね。この問題について、何度も劉先生に伺ったことがありますが、やっぱり「美人之美」、つまり、他の人が美しくて、良いなと思うことを理解し、それを愛する能力を育み、そこから自分が美しくて良いなと思うことを作り出していく。そういった他者と共に美を極めるプロセスにおいて、受容側のイノベーション、創意工夫も必要ですし、輸出側が文化の変容を認める懐も必要かと思います。

劉徳有 季語の件で思い出したことがもう一つあります。漢俳の読み下しはどうしても散文的になり、俳人からは「俳句ではない」という苦言が出ているほどですが、私に言わせれば、中国と日本はそれぞれ異なる伝統があるため、俳句は俳句、漢俳は漢俳であって、しょせん別々のものであることを認めた上で、交流を強めるのが大事ではなかろうかということです。

従って、相手の言語への翻訳も「完全等値」を要求するのは無理で、「近似値」の翻訳がしばしばであることも事実です。

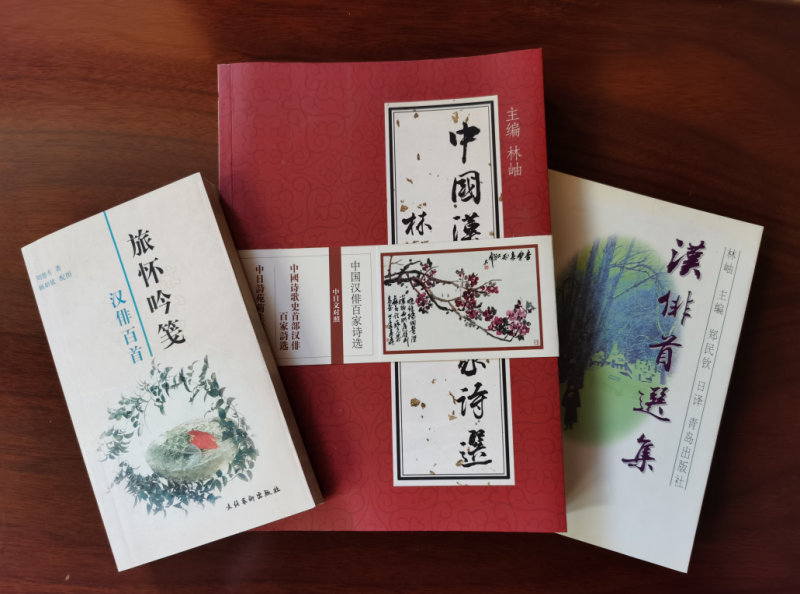

劉徳有氏が創作した『旅懐吟箋』(『旅のしおり』)と書道家の林岫氏が編さんした2冊の漢俳集(写真提供・劉徳有)

「日中はカンパイできるか」 漢俳で心の距離縮める期待も

――『人民中国』公式SNSアカウントの「俳人がうたう二十四節気と花」に寄せられた投稿を拝読し、俳句と漢俳の文化は、ここ数年、じわじわと中国で育ち続けていることを実感しています。これには5年余りにわたって、愛好家たちを育て、皆さんに発表や交流の場を提供し続けてきた『人民中国』の果たした重要な役割もあるかと敬意を表します。

劉徳有 王総編集長から二十四節気の話が出ましたが、今年の立春は2月4日です。それに先立ち、2月1日に寅年の春節(旧正月)を迎えます。旧正月といえば、春の到来を祝う意味があり、どうしてもお酒が欠かせません。そこで、下手を承知で駄句を一首――

寅年や春立つ酒で大虎に

酔漢のことを「虎」と呼ぶのはてっきり日本だけだと思っていましたが、語源が中国にあることを後で知りました。昔、中国では大酒家を「酒虎」と呼んでいたそうです。それはともかく、やはり健康第一。今年は中日国交正常化50周年という節目に当たる重要な年です。それだけに期待も大きいですね。

王衆一 本当にユーモアたっぷりな一句で、言葉の面でも大変勉強になりました。東京の街でよく「酔虎伝」という居酒屋を見掛けますが、それは『水滸伝』の発音と一緒でだじゃれだと思っただけで、それほど深く考えたことはありませんでした。劉先生の句で酔虎の由来が分かりました。一層「酔虎伝」の妙味を味わえました。この句を私の流儀で漢俳調に翻訳しますと――

喜迎壬寅年 暢飲立春挙杯連 酩酊酔虎酣

「酔虎伝」へのオマージュを込めて考案した訳です(笑)。そう言えば今年の立春の翌日は本誌の発売日です。読者の皆さんが雑誌を手にする様子が目に浮かんできます。新春に際し、劉先生がおっしゃった有意義な寅年になり、中日関係に積極的な展開が見られるようお祈りします。

――最後になりますが、今年で国交正常化50周年を迎える両国にとって、今、俳句や漢俳を通しての交流の意義をどうご覧になりますか。

劉徳有 中国と日本の文化には相違はありますが、それと同時に、互いに相通じるものがあることも事実です。そして、これがまた両国人民の相互理解の増進を大いに可能にしています。文化交流がいかに重要であるかを示唆しているのではないでしょうか。

日本の俳句を中国語に翻訳して紹介することは、両国の文化交流に重要な意義があると私は考えています。翻訳者が俳人の心の世界にできるだけ近づき、両国人民の間に実際に存在する美意識上の違いをなくすよう努力すべきです。もし俳句の中国語訳が形式美を保ちながらも、その訳が紛れもなく詩であるならば、その取り組みは言うまでもなく、中国人の俳句への理解、日本人の心を知る上で、はたまた俳句の中国訳の推進、漢俳という新詩体の発展にも資するものだと思います。もちろん、日本の方が漢字を使って漢俳をつくるというのもとても有意義な交流だと思っています。

王衆一 私にとって俳句と漢俳の世界を泳ぎ回るのは、お互いの文化や美を楽しむことであり、また、日本語と中国語の詩的表現を磨き上げることにも一役買っています。特に形にこだわらず、弦外の音をどうやって訳し出すかという試みは、翻訳者としての絶頂感を体験できると思います。また、俳句と漢俳の互いの交流と刺激は、大きく言えば中日の文化交流にも生かせるのではないかと思います。

ある日本の全国紙の北京総局特派員は、劉先生の俳句と漢俳を絶賛し、「日中はカンパイできるか」という随筆を書いて、「中国人の場合、日本語を知らなければ俳句を詠めないが、漢字が分かる日本人なら容易に漢俳の世界に入れる。日中両首脳がいつかカンパイをし合うような日が来れば、それもまた一興だ」と期待しました。私もいつかその日が訪れることを楽しみにしています。

――本日は本当にどうもありがとうございました。

(王小燕=構成)