価値観の違い乗り越えた45年

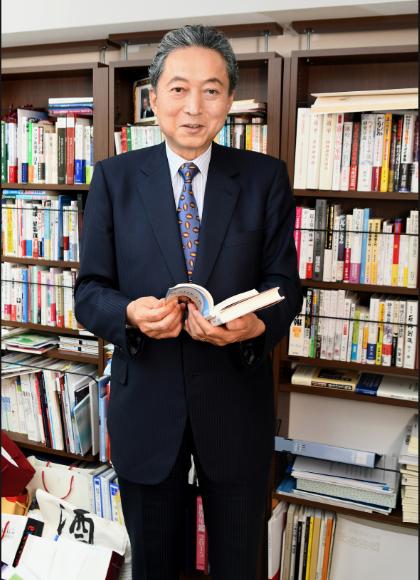

一般財団法人東アジア共同体研究所理事長 鳩山由紀夫(談)

1978年に結ばれた日中平和友好条約からさかのぼること6年前の72年に、日中共同声明が締結されている。この二つの政治文書によって日中関係は飛躍的に発展し、まさに礎となった。今はバイデン大統領や岸田文雄首相によって、価値観外交のようなことが声高に言われているが、当時は価値観が違っていても、日本と中国がそれを乗り越えていくことに意義があった。価値観を超えて善隣友好をしようという平和友好条約であったからこそ、日本と中国の間柄が、文化的にも科学的にも社会的にも飛躍的に変わっていったのだ。特に経済活動は活発で、日本の多くの企業が中国に進出することができたし、また中国の皆さんも同じように日本に投資したり、観光に訪れたりしてくださるようになった。日本と中国の友好的な関係の、まさにきっかけとなったのが日中平和友好条約だ。よって私は非常に大きな意義を持っていると受け止めている。

軍拡の口実に使われた「台湾有事」

昨年ウクライナ情勢の悪化を受けて、日本では、「今日のウクライナが明日の東アジア」などという発言もある。極めてナンセンスで間違っていると思う。そもそもロシアとウクライナの紛争は、ただ単に領土を拡張したいという欲望だけで起きたものではなく、むしろNATOを東に拡大しようとする欧米、特に米国の意図によって引き起こされたものだからだ。ウクライナにまでNATOに入られてはたまらないという思いと、ウクライナの東地域の、ロシア語を話す人特に多い地域で民族浄化のような動きがあり、人が殺されたりするような状況が起きていたことを、何とか止めてもらいたいという思いが、欧米によって拒否された。今の紛争が起きる一つの大きな要因である。そうしたきっかけを考えた場合、同様のことが東アジアでも起きると私は思わない。

特にしばしば言われるのは、中国脅威論と「台湾有事」だが、台湾が米国や日本の挑発によって独立したいという大きな動きになってしまわない限り、私は中国が軍事行動に出る可能性はないと思っている。中国大陸と台湾地区については日本も「一つの中国」と認めているのだから、安定して共に発展していけるだろう。日本の自民党の中でも、いわゆる、タカ派的な右寄りの発想の人たちが軍事的な能力を高めようとするため、あえて中国脅威論やあるいは台湾有事などという文言を持ち出している。

昨年末に閣議決定した「安保三文書」はその象徴だ。中でも特に言われるのが、「敵基地攻撃能力を持つ」というものだ。そのためには軍事力を強化しなければいけない。今まではGDP1%の枠だった防衛予算がそれを超え、2%でもいいではないかという勢いが出てきている。これは非常に危険なことだ。

「安全保障のジレンマ」という言葉がある。一方が軍事力を高めれば相手も軍事力を高めようとしてしまうため、かえって武力衝突の可能性を高めてしまいかねないという意味だ。今まさに日本がこの方向に向かっているようで、非常に危ない。日本は戦争を放棄し、また憲法によって紛争解決の手段として武力を用いないと憲法で{うた}謳っており、どこかに敵をつくってその敵の基地を破壊する能力まで持とうとすることは、いわゆる戦争行為をこちら側から起こすということで、それは憲法違反である。

一方、今年の4月6日にサウジアラビアとイランは中国の仲介によって、正式に外交関係を回復すると北京で宣言した。このことについて、私は高く評価をしたいと思っている。中国にとっては当然国益にかなう話だと思うが、それだけではなく、世界平和にとって非常に大きな貢献を中国はしたのではないかと考えている。近年において、非常に大きな中国の功績だと私は思っている。

友愛精神で「一帯一路」協力を

45周年という節目の年を機に、いかにして平和友好の関係を深めていくかについて、日中両国が共に考えるべきではないかと私は思っている。「一帯一路」の協力はその手掛かりの一つである。

私は何度も日本は「一帯一路」に入って中国と協力をすべきではと言い続けてきたが、なかなかそのような方向に向かわない。その最大の理由は、この30年間、日本が経済的に低迷を続けていることにあるだろう。その間、中国が急速に経済発展を遂げ、日本を抜いたと思えばもう3~4倍のGDPになった。そのことへの嫉妬心があるのではなかろうか。

また、「一帯一路」を否定する際によく持ち出される言説に「債務のわな」があるが、借金が滞って損害を被るのは当の途上国ではなく中国なのだから、意図的に望むわけがなかろう。最近になって識者もしばしば指摘しているが、債務に苦しむ途上国の問題は、債務のわなではなく、別の要因ではないかと思う。

私はかつて習近平主席にお会いしたとき、論語の孔子の言葉に出てくる「仁」や「恕」は、私が提唱する友愛につながっている。そうした友愛精神で「一帯一路」構想を推進していただきたいと申し上げた。すると習主席は、「まさにその通りで、特に『恕』という考え方で『一帯一路』を推進していきたいのだ」と言われた。「己の欲せざるところ、人に施すなかれ」―つまり、自分が嫌なことは人にはしてはいけないという発想で行うということだ。

「一帯一路」はそうした発想で行われているのだから、日本はもっと協力すべきだ。例えば第三国に対するインフラ整備などで日本と中国が協力し、質の高い投資を行うことで「一帯一路」の国々に協力ができれば、非常に望ましい。それこそ「仁」と「恕」という友愛精神で、「一帯一路」を推進できるのではないだろうか。

今こそ価値観の違いを尊ぶべき

日中平和友好条約はこれからの日中関係にとっても重要で、まさに今こそ大事なものだと思う。前述の通り、日中平和友好条約、あるいはその前の共同声明の中には、価値観の違いを乗り越えるのだという意欲があるからだ。ところが今は、価値観が違っていたらもう敵だと言いかねないような気配がある。だからこそ、価値観の違いを互いに認め合いながら協力を求めることが、今ほど重要になっている時代はない。論語や聖徳太子十七条憲法にある「和をもって尊しとなす」という、和を大事にするという精神こそが重要なときに、世界がブロック化されてしまいかねないというのは、お互いに損だ。

だからこそ、なぜ1978年に日中平和友好条約が締結されたのかという意義を、日本の国民がより深く学ぶべき時なのではないかと私は思う。そしてこの国を発展させていくためには、平和でなければだめなのだということを、より強く意識しなければいけない。同盟関係とは、戦争のときにも協力するということだ。よって、私は日米同盟という在り方そのものも、考え直す時期ではないかと思っている。 (呉文欽=聞き手・構成)

人民中国インターネット版