楊伯江(談)

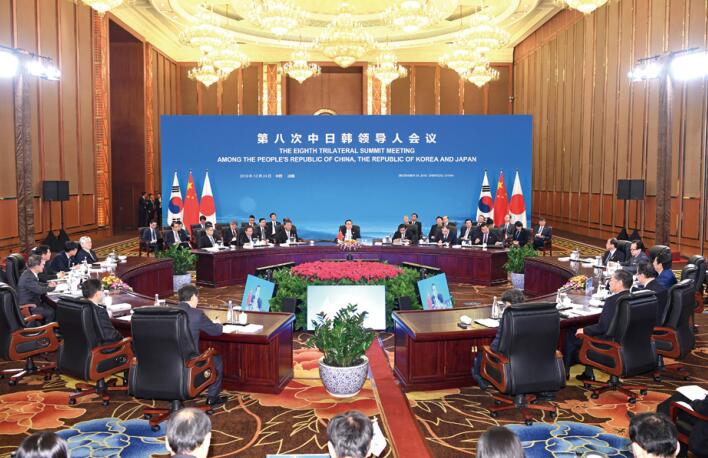

習近平国家主席と安倍晋三首相は昨年6月、大阪で会談し、新時代の中日関係構築について重要なコンセンサスに達した。安倍首相はまた、習主席が2020年の桜の咲くころに日本を公式訪問するよう招請した。双方は昨年12月23日、北京で再び会談し、両国関係の発展と地域情勢、国際情勢についてさらに意見交換した。その翌日、第8回中日韓サミットが四川省成都で開かれ、「次の10年に向けた3カ国協力に関するビジョン」が発表された。また、「中日韓+X」早期収穫プロジェクトリストなどの成果文書が採択され、3カ国協力の深化に力を与えた。この一連のハイレベル会談は、東アジアの安定と繁栄に積極的なシグナルを発した。

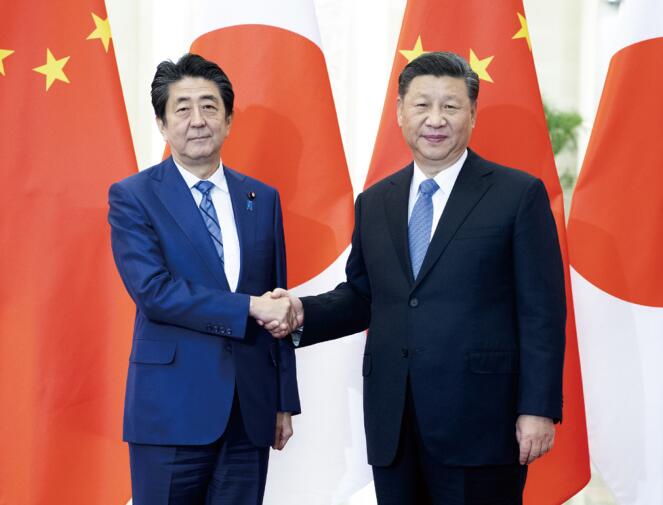

昨年12月23日、北京で安倍晋三首相(左)と会談する習近平国家主席(新華社)

実務協力こそ発展の道

20カ国・地域首脳会議(G20大阪サミット)から半年後の昨年12月23日の安倍首相との会談で、習主席は、中日両国の実務協力を促進しなければならないと強調した。これは、中日間でどのように実務協力を深化させるかが当面の急務となっており、また中国側がこの問題をとりわけ重視していることの表れでもある。中日関係を発展させる過程では、どれだけ戦略的な位置付けが良くても、実際的な内容の支えが欠かせない――と私は考えている。

大阪での会談で達した10項目のコンセンサスは、将来の中日関係の発展の目標と方向を明示した。実務協力こそが、その目標を実現する具体的な道筋だ。この会談は、これまでの成果を受けて次につなげるという意義があり、中日双方が10項目のコンセンサスの基礎を踏まえ、深化と具体化の一歩を踏み出したことを意味する。

この2年間、習主席は安倍首相と数回会談した。その内容は中国の一貫した外交方針を体現し、世界にも明確なシグナルを発した。日本を含む周辺国と協力型の隣人関係を構築することが、中国の基本的な外交政策だ。これは、中日関係の将来の発展にも政治的な保障をもたらしている。

中日韓には協力の基盤

隣国との実務協力の展開を重視することは、昨年12月24日の中日韓サミットにおける李克強国務院総理の演説にも同様に表れている。

中日韓協力は昨年、20周年を迎えた。これまでの20年を振り返ると、3カ国の協力深化は顕著な進展があり、李総理は演説でその意義を高く評価した。同時に、中日韓の協力メカニズムが将来、より積極的な役割を果たすよう大いに期待した。3カ国は、歴史認識の問題や現実の領土問題などによる障害に直面しているが、多角的で多くの分野での協力には、依然としてしっかりとした基礎がある。

まず、中日韓には産業発展段階のギャップがあるので、3カ国の協力には経済合理性がある。中国の産業発展段階は、日韓両国と比べて相対的に遅れている。一方、日韓両国は産業発展の配置である程度の重複やギャップもある。このことから、3カ国には強い経済の相互補完性があると言える。

第二に、近いという地理的関係によって、多くの協力の必要性が生まれている。例えば、中日韓は同じ生態系に属しているため、必ず生態環境保護の分野で協力を強化しなければならない。またこれも3カ国協力に多くの恩恵をもたらしている。例えば、移動距離が短いため、中日韓の物流の費用と時間のコストは大幅に下がっている。

第三に、3カ国は多くの類似する社会問題に直面している。国際社会の反グローバル化のうねりは、中日韓にそろって衝撃を与えている。貿易立国の日韓にとって、反グローバル化が引き起こす恐れのある国際貿易の衰退は、自国経済の発展に巨大な圧力と苦境をもたらす。国内社会の角度から見ても、中日韓は社会問題の解決、国のガバナンスを改善する面で共通の試練を抱えている。例えば少子高齢化だ。目下のところ、中国の高齢化の全体的レベルはまだ日韓ほど深刻ではない。だが、上海など一部の地域の高齢化率は、すでに非常に高くなっている。しかも中国はもともと人口が非常に多く、65歳以上の高齢者人口はすでに1億5000万人を超えている。

このほか、「大都市病」も3カ国が直面する共通の問題だ。日本では、大量の人口と経済活動が首都圏に集中している。韓国では、全国の半数近い人口がソウルを中心とする首都圏に集まっている。中国にも北京や上海、広州、深圳のような巨大都市がある。都市はいったん規模が過大になると、多くの問題を生み出す。このため、都市病対策でも3カ国は大きな協力の余地がある。

第四に、中日韓は同じ東アジアの国で、共通あるいは類似した文化や価値の体系を持っている。これは、3カ国の人々がいずれも勤勉で、努力を尊び、自制心が強いことに表れている。より重要なのは、3カ国は平和的な発展を自国の基本的な国策としていることだ。これらの要素は、3カ国がコンセンサスを達成し協力するためのしっかりとした基礎を築いている。

世界に広がるモデルとなれ

今回の中日韓サミットで発表された「次の10年に向けた3カ国協力に関するビジョン」の中で、3カ国は8項目のコンセンサスに達した。この中にはマクロの計画だけでなく、具体的で実行可能な道筋とプロジェクトがある。これらのコンセンサスは、将来の中日韓間の協力を大いに推進する役割を果たし、その協力のロードマップから3カ国は利益を直接受ける、と私は考える。

視野をさらに広げると、中日韓が協力深化で得る成果は、単に3カ国自身への恩恵だけでなく、東北アジア全体ひいてはアジア地域に積極的な意義を持つと言える。

まず、それは地域の流れが対抗から協力へと変わるように推し進め、各国がさらに発展の追求に焦点を絞るようになり、地域の平和と安定を維持するのに役立つ。次に、3カ国協力の深化は、東北アジア地域の協力のために基礎を築く。経済規模から見ても人口から見ても、中日韓3カ国はアジア全体で決定的な地位にある。もし3カ国の協力がシステム化された枠組みになれば、それを土台にさらにモンゴルや朝鮮、ロシアなどの国家を受け入れ、地域協力の基盤となる枠組みを作れる。これにより、東アジアを起点としてアジアに恩恵を及ぼし、世界にプラスの影響を与える国家間協力の新たなモデルを切り開くことができるだろう。

昨年12月24日、李克強国務院総理、安倍晋三首相、文在寅大統領が出席して開かれた第8回中日韓サミット(新華社)

| チャイナネット | 北京週報 | 中国画報 | 人民網日本語版 | 新華網日本語版 | 中国国際放送局 |

| 駐日本中国大使館 | 日中友好協会 | 東方書店 | 全国翻訳専門資格レベル試験ネット | ||

| CCTV大富 | Searchina | 大連中日文化交流協会 | 中国湖南 | 中国山東網 | 故宮博物院 |

| 東方ネット | 沪江日語 | 中日之窓 | 博看网 |

人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。

本社:中国北京西城区百万荘大街24号 TEL: (010)6831-3990 FAX: (010)6831-3850

京ICP備14043293号-1