四海を回って考える中日関係

日中友好会館中国側代表理事 黄星原(談)

今年は中日国交正常化50周年に当たる。過去2年、新型コロナで国際世論の対立・分断が深刻化し、これまで回復した中日関係にもマイナスの影響を及ぼした。国交正常化50周年を契機として、いかに新たな時代の要請に合った中日関係を構築するかは、依然として両国が抱える重要な課題である。

公益財団法人日中友好会館の中国側代表理事である黄星原氏は、かつて駐日本大使館・総領事館で勤務し、その後に中南米や欧州に赴任し、駐トリニダード・トバゴ大使、駐キプロス大使を歴任した。黄氏は国際情勢と自らの豊富な海外駐在経験を交え、中国の外交官として東洋と西洋に対する理解を語り、また現在とポストコロナ時代の中日関係を展望した。

三つの場面、三つの海外駐在経験、3人の日本人の物語を通して、私なりに考えた「東洋と西洋」、また中日関係の過去、現在、将来について自分の考えを話したい。

感染症対策に見る東西

もし今、中国でスポーツの試合や芸術公演を見る場合、たとえ全ての参加者がワクチン接種を受けていても、入場前には感染の有無やリスクなどの情報を示すスマートフォンの「健康コード」を提示し、体温測定を受け、さらに試合中や公演中はずっとマスクをつけなければならない。これは専門家と医師の意見であり、また政府の新型コロナ感染防止対策の要請でもある。

実は中国人には、そもそもマスクをするという習慣はない。むしろ呼吸の妨げだと考える人が多い。それでも、マスクの着用・手洗い・換気・ワクチン接種が最も有効な感染防止対策だと医者や専門家から言われると、皆がそれを尊重し従う。

中国の役人の仕事はとても大変だ。危機管理は役人が乗り越えなければいけない難関だからだ。人が集まるイベントで感染防止対策が行き届かないと、主催者や役人が責任を問われる。昨年、中国では新型コロナウイルス感染者が散発的に発生した。これにより100人以上の役人が「感染防止対策の怠慢」で責任を問われた。

東洋と西洋ではそれぞれの生死観がある。中国では古くから「民を尊しと為す」「人命に関わることは何よりも重大である」という思想がある。だから、中国の為政者は国民の命を特に重視し、「民のために政務を執る」という理念は、新型コロナとの闘いでは「人間の命は一番大事である」「役人は国民を最優先する」ということになる。

中国の全体的な医療水準と医療のリソースは米国や日本より遅れてはいるが、それでも中国の新型コロナのコントロールが比較的に効いている理由は、こうした執務の理念と能力によるものである。同時に、国民の自覚と協力、そして医療従事者の献身的な努力のおかげだ。

仮に米国でイベントに参加するとする。会場では体温チェックが行われず、マスクをしていない参加者もいるかもしれない。政府は強要できないし、従わない民衆もいて、専門家の意見もよくスルーされる。

彼らは確かにとても「民主的」で「自由的」だ。新型コロナについてもさまざまな考え方がある。例えば、新型コロナはスケールの大きい風邪であり、気にすることはないという考え方。またマスクの中のワイヤーはアンテナであり、付けたら追跡されるという考え方。あるいは、ワクチンは危険で打ったら死ぬという考え方などなど。

東洋の中国が追求し模索している民主・自由・人権は、西洋の国々と根本的な違いはない。これらの言葉は日本人によって漢語に翻訳され、中国に伝えられた。中国共産党の創設者である李大釗(1889~1927年)と陳独秀(1879~1942年)などが、20世紀の初めに日本の早稲田大学などに留学し追い求めたのも、このようなものだった。

しかし、中国人はこれらの概念に東洋の文化的背景と時代発展の刻印を押した。中国人が考える自由の境界線には、法律の枠と道徳の制限がある。民主は最も広範な国民の根本的な利益の保障であり、人権はまず人間の生存権と発展の権利であるべきだと考えている。新型コロナウイルスで亡くなった米国の数十万人の犠牲者の多くは弱い立場の人々だ。これは東洋の「仁愛」の文化的伝統から見れば一種の犯罪である。

仮に日本で講義に参加する場合、ほとんどの日本人はマスクをするだろう。なぜかというと、理由の一つは新型コロナがまだまだ厳しくて油断できないから(注・2022年1月時点)であり、もう一つは日本人は花粉症対策でマスクをする習慣があるからだ。

しかし、少数ながらマスクをしない人はいるだろう。その理由は何かというと、「米国人がマスクをしている人を変わり者や患者だと見なすから」ということ。こういう人は仮説ではなく、実在している。米国人が日本の政治や外交、安全保障に影響を与えていると聞いているが、マスクの着用拒否の理由まで影響を受けているとは本当にびっくりした。

もう一つ事実を述べたいと思う。武漢で新型コロナウイルスの感染が拡大していた一番困難な時期に、数多くの日本の人々が武漢に義援金や支援物資を送ってくれた。「山河は異なろうとも風や月は同じ天の下にある」という応援の言葉を掛けられ、中国人は大いに感動した。中国のマスコミにも大々的に取り上げられた。

実はこのような話はまだまだある。四川・汶川大地震(2008年)の時、日本の救助隊の隊員たちが犠牲者に黙とうをささげる場面や、東日本大震災(2011年)では福島県で放射性物質の流出・拡散が危惧される中、中国・通信企業大手のファーウェイ(華為技術)の社員がすぐに被災地に向かい、利用者のネットワーク復旧に全力を尽くしたのも人々に深い印象を与えた。

なぜか分からないが、新型コロナに直面し世界中の人々が一致団結すべきところが、人類の陰湿さとエゴが露呈する結果になったようだ。医療物資を奪ったり、大量のワクチンの買いだめをしたり、政治的な「ウイルス」をばらまいたり、責任のなすり付け合いをしたりする。これは東洋と西洋の文化的違いとは関係なく、人間のモラルのボトムラインの問題であり、世界全体で真剣に反省すべきことだと思う。

キプロスの中国大使館で2019年に行われた中華人民共和国成立70周年祝賀セレモニーで、安徽省の芸術団員との記念撮影に収まる当時の黄星原大使(後列左から3人目)とニコスアナスタシアディス・キプロス大統領(同4人目)(写真提供・黄星原)

三つの国が選んだ道

私が海外で駐在した時間はトータルで20年を超え、地域は東西両半球の三つの国をまたいでいる。私が赴任した三つの国の共通点は、島国で観光地で先進国、大国の隣にある。さらに、いずれも危機意識が強く、気候変動に敏感で、大国間競争に困っており、貿易への依存度が高く、安全保障を重要視している、ということだ。

私は1989年から、長崎、福岡、大阪、そして東京に勤務し、合わせて12年になる。中日の間には2000年の交流の歴史があり、新型コロナが流行する前までは、一番多い年で年間1000万人以上の往来があり、両国間の双方向の貿易額は、最も多い時は年間3000億㌦以上に上っていた。

頻繁な人の往来と密接な貿易関係により、中日関係は巨大な船のように、友好的で安定的な協力の航路に沿って着実に遠くまで進むはずだ。しかし、中日関係の現実は嵐に揺れる小舟のように、大きくない水路で転覆の危険に常にさらされている。

その背後にある原因について、「中国の発展は速すぎる。恐ろしい」という説明だけでは筋が通らない。また、単に「日本は西洋化し過ぎ、米国に寄り過ぎ、右傾化している」と解釈するのも全面的ではない。

中国はこの30年間、天地を覆すような巨大な変化を遂げたが、対日政策は、やはり友好・協力というメインの路線は変わっていない。昔侵略され苦しみを味わわせられた中国にとって、海外へ拡張したり、隣国に災いを押し付けたりするようなことは、これまで対外政策の選択肢として考えたことがない。さんざん虐げられた経験があるからこそ、経済の発展と社会の進歩は中国政府の最も重要な任務になっている。

中国の政策の表示や対外的な態度の表明は、いずれも中国の平和的な発展と協力・ウインウインの環境が影響を受けたかどうかと関係がある。この30年間、日本の変化は全体的にはそれほど大きくないが、対中政策の変化は相当大きいものがある。

私はかつて駐トリニダード・トバゴ大使を務めたことがある。トリニダード・トバゴは地理的に非常に重要な位置にあり、大使を務めた4年間、米国のバイデン副大統領(当時)、中国の習近平国家主席、日本の安倍晋三首相(当時)は相次いで同国を訪問した。

人口が100万人しかいないこの小さな島国が、どうして中国や日本、米国の関心を引くのか。

トリニダード・トバゴは、液化天然ガスの70%を米国に輸出し、車の70%を日本から輸入し、インフラの70%を中国が建設したり援助したりしたものだ。そのため、同国はずっと独立と中立の外交政策を取っており、この国で最も頻繁に使われている言葉は、「神様はトリニダード・トバゴ人で、私たちと全ての人が友達になることを望んでいる」だ。

また私は、駐キプロス大使を務めたこともある。キプロスは欧州とアジア、アフリカが交わる地中海の東に位置し、中国と良好な関係にある。

1974年7月20日、キプロスにある英国の軍事基地の近くで、トルコの軍隊が自国民を守るためという口実でキプロスに侵攻し、キプロスの国土の36%を占領した。以後、同国の分裂状態は今日にまで至っている。

キプロスの考えは甘かった。自国の国土の3%を英国に軍事基地として使わせ、また米国も共通で使わせることで自国は安全だろうと考えたのだろう。

しかし、トルコは英国人の目の前でキプロスで最も美しく肥沃な土地を奪っていった。そして、キプロスの人々が最も多く口にした不満がこれだ――「大国のいわゆる安全保障の約束を信じたばかりに、わが国は世界で唯一の、首都まで二分された国になってしまった」。

3人の日本人と中国

仕事の関係やさまざまな縁のおかげで、私は日本の各界の人々と広いお付き合いをさせていただいている。そこで、私にとって一番印象が深い3人の日本人を紹介したいと思う。

その一人は、かつて中国に駐在されていたNHK記者の加藤高広さんだ。加藤さんは心から中国文化を愛し、また孔子と孟子に関する研究でも造詣が深かった。加藤さんは、日本の根っこは中国にあり、日中両国の友好的な協力関係がアジアひいては世界の幸せである、と考えていた。

2000年に私が雲南省文山チワン(壮)族ミャオ(苗)族自治州の麻栗坡県の副県長に出向していたころ、加藤さんはわざわざ北京からやって来て、中国の中央省庁の幹部が地方の貧困脱却を支援するという番組をNHKで作った。

その間、私たちは山を登ったり、地元の貧困世帯を訪ねたりしていた。夜になると、一緒に谷村新司さんの歌『昴』を歌った。そうして、私はこの日本の記者に親しみを覚えた。

大変残念なことに、その翌年、加藤さんはモンゴルに取材に行った際に、交通事故で亡くなってしまった。まだ33歳の若さだった。

加藤さんの生前の願いをかなえるため、彼の奥さんは弔慰金を使い、私が出向していた地方に「高広希望小学校」を建てて寄贈した。

加藤さんが亡くなって昨年でちょうど20年たったが、現地の何百、何千人もの子どもたちがこの小学校のおかげで運命が変わった。現地の人々は今でも加藤さんご夫妻の国境を超えたやさしさを忘れていない。

昨年2月25日、中国政府は約10年の努力を経て、1億近い農村の人々が貧困脱却に成功したと公表した。麻栗坡県の30万人の住民もその中に含まれている。今でも『昴』という歌を聴くたびに加藤さんのことが思い出され、涙が出る。

2人目は、元東京都知事の石原慎太郎さんだ。石原さんは、『「NO」と言える日本』というベストセラーの著者であり、東京オリンピックを招致した人でもある。中国の人々は、石原さんのことが好きではない。なぜかというと、考えが右寄りで保守的だからだ。米国人も好ましく考えていない。なぜなら、著書でNOと言いたい相手は米国だったからだと思う。

石原さんとの交流は08年の北京オリンピック開催期間中だった。東京オリンピック招致のPRのため、石原さんは初めて中国を訪れた。私はホスト側のスタッフとして空港での送迎を担当していた。石原さんが中国を離れるとき、北京オリンピックについての感想を聞くと、とても印象深く、他の主催国はプレッシャーを感じるだろうと言った。また、中国の発展ぶりにびっくりした様子で、中国の若いボランティアの元気の良さとやる気に感心して、日本の若者も見習うべきだと言った。

この話で最近のあるアンケート調査を思い出した。その調査によると、中国に行ったことのある日本の大学生はみな中国に良い印象を抱いていて、マスコミにおける中国関連の報道が偏っているので、中国の若者と直接に交流する機会を増やしてほしい――という回答が多くあったという。これはとてもありがたいことだと思う。

3人目は元首相の中曽根康弘さん(1918~2019年)だ。中曽根先生は次のような考えを述べられたことがあり、敬服させられた。

「『己の欲せざる所は人に施すことなかれ』という孔子の言葉がある。私が、なぜ靖国神社参拝をしなくなったのかというと、それは中国の人々を怒らせることになり、友人である中国の指導者たちを困らせることになるからだ。私たち日本人には、自分なりの理由と説明の仕方があるにしても、日中両国は東洋の礼儀を重視する国同士だから、やはり隣国の感情に配慮する必要がある」

かつて中曽根先生は、「楽観」という2文字を揮毫され、中国代表団に贈ったことがある。文字に込められた意味を説明する際、彼は鄧小平氏の3回にわたる失脚と復帰に言及し、「鄧小平氏が未来は良くなるという信念を持ち続けたのは、未来に対して楽観的な態度だったからで、私たちも、困難を前にしても二の足を踏まずに日中関係に対して楽観的な態度をとるべきだ」と語った。

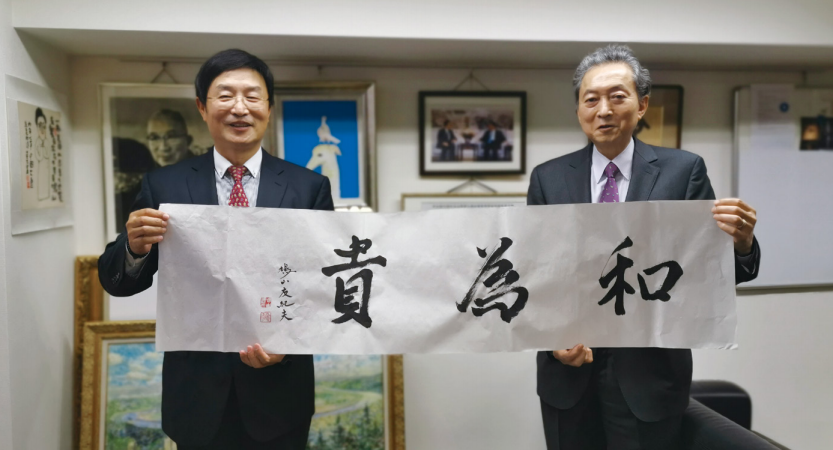

鳩山由紀夫・元首相(右)から「和為貴」(和を以て貴しとなす)の書を贈られる黄星原理事(昨年11月、写真提供・黄星原)

新時代の課題と機会

日本は一体東洋なのか、それとも西洋の国なのか。40年前に、私が初めて日本の言葉と文学に触れたとき、日本の文化の魂は「中庸」であると考え、大学の卒業論文のテーマを『遠回しで控えめな日本人』とした。

また30年前、私は日本の経済に関心を持つようになり、日本経済の魂は「競争」だと考え、駐大阪総領事館時代に『エスカレーターを駆ける日本人』という文章を発表した。

さらに20年前には日本の世論に注目するようになり、日本の世論の魂は「冷静」だと考えた。駐日本中国大使館の報道官を担当していた時、よく口にしたのは、「西側のマスコミで、中国を一番よく分かっているのは日本である」という言葉だった。10年前からは日本の外交戦略に関心を持つようになり、日本の外交戦略の魂は「バランス」だと考え、私が客員教授を務める北京大学で教員や学生との交流時の話題は、「いつも危うい局面をうまく乗り切れる日本人」だった。

そして2年前、私は再び日本に戻り、日中友好会館で友好交流の仕事をしている。1年近く至近距離での観察を通し、いつもこんなことを考えている。日本という国が存続と発展のよりどころにする「魂」とは何か。果たして今までの結論は現実の日本と一致しているのか――。私にはまだその答えは見つかっていない。

今年は中日国交正常化50周年に当たり、特別に記念すべき年だ。これから世界そして東洋と西洋の社会と文明がどのように変わろうとも、平和と発展というテーマが変わることはないだろう。アジアでナンバーワンとナンバーツーの経済大国として、中国と日本はいかに変わろうとも、両国の文化的なつながり、引っ越せない隣国であるという事実、そしてアジアの未来の発展に対して背負うべき共通の責任は変わることがないと思う。

いかにして先人の歴史的遺産を受け継ぎ、百年来の大変動と大国の駆け引きの中で、東西の文明の知恵を駆使して存続と発展を図り、幅広い思考と未来を見据えた視点で自国と地域の安全保障問題に処し、平和を共有し、共に発展を図り、共存・共生を図っていくべきか。これは、新しい時代からわれわれに課せられた従来からの課題であり、新たなチャンスである。